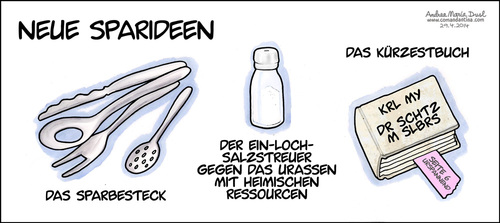

Für meine Illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 3. Mai 2014.

Finanzminister Spindelegger hielt rechtzeitig zum Tag der Arbeit seine Budgetrede und gewährte dabei nicht nur Ausblicke auf die Zukunft des Staatssäckels, sondern auch Einblicke in die Gegenwart seines semantischen Vermögens. In unserem Land der Berge, so der Volksparteileiter, gebe es einen Berg zu viel. Spindelegger meinte dabei nicht Arlberg, Semmering oder die Pack und auch nicht den Küniglberg. Der Berg zu viel, so Spindis Einleitungspointe, sei der Schuldenberg. Das sei jener Berg, der wachse und wachse und höher werde. So könne es nicht weitergehen, sprach der Säckelwart. Mit dem Wachsen. Und dem Höherwerden. Da es hier auch mit dem Sprachspiel nicht weiterging, wechselte Spindelegger die Metapher und gab sich als Baumeister zu erkennen. Er werde, verkündete der Bundespolier, den Grundstein für ein „Schluss mit neuen Schulden“ legen – es klang wie: Schloss mit neuen Schulden.

Auch sei der richtige Zeitpunkt für die Trendwende gekommen, es klang wie: Trennwände. Logisch. Trennwände im Schloss mit den neuen Schulden. So ein Schloss, auch wenn es neu ist und von Spindelegger grundsteingelegt, hat Zimmerfluchten und Korridore, weiltäufige Säle und enorme Treppenhäuser. Da weiß man im einen Salon nicht, was die im anderen treiben, da wird gemauschelt und verteilt, zugesagt und vertranschelt.

So ein Schloss mit neuen Schulden braucht nicht nur Tore und Türen, sondern vor allem Trennwände. Trennwände trennen. Die einen von den anderen. Die Sparer von den Ausgebern. Die Ansprüche von den Begehrlichkeiten. Das Volk vom Sozialen. Diesseits der Trennwände plant der Republiksprokurist, die Gelder für Bauern und Lebensmittelhervorzauberer bereitzulegen, für Musentempel und Bühnenhäuser, für Grundlagenerforscher und Impulsverbraucher. Jenseits der trennenden Wände werden die Wartezimmer zu liegen kommen. Für die Täuschenden und Tarnenden, die Hängemattenbenutzer und Mindestsicherungserschleicher, die Langzeitstudierenden und Arbeitverlierer, die Dummen und Dauerkranken, die Spätberufenen und Frühversager. Es wird klar, dass hier ein Sicherheitsproblem erwächst. Spindelegger wird nicht mit Polizisten sparen. Logisch.

http://search.salzburg.com/display/sn0334_03.05.2014_41-52075289

Kategorie: Illustrierte Kolumne SN

Meine gezeichnete und geschriebene Kolumne in der Wochenend-Beilage der Salzburger Nachrichten.

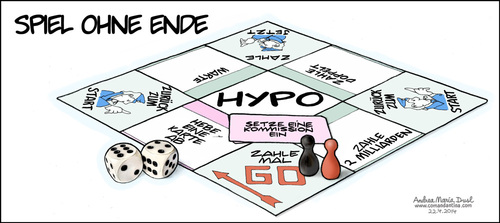

Das ewige Spiel

Für meine ‚Illustrierte Kolumne‘ in den Salzburger Nachrichten vom 25.4.2014

„Die Wege entstehen im Gehen“, konstatierte einst Alfred Gusenbauer in Reflexion auf seine Arbeit als sozialdemokratischer Bundeskanzler. Eine Variante des Sinnspruchs darf als Leitmaxime für die Beschäftigung mit Österreichs größtem Bankenexperiment gelten: „Die Probleme entstehen beim Lösen derselben.“ Die Hypo geht uns alle an. Denn sie gehört uns allen. Beziehungsweise gehören wir allen, denen die Hypo etwas schuldet. So fühlt sich Risiko an, wenn es eintritt. Die Hypo, ihre Krise und die Effekte, die sie auslöst sind ein Lehrstück auch in ästhetischem Scheitern. Schon die Namenswahl war Fanal des Versagens. Hypo, das griechische Wort für „unter“, lautmalerisch, wenn auch nicht inhaltlich verwandt mit dem Hippopotamus, dem Flusspferd. Dazu die Höhen und Untiefen von Alpe und Adria, eine Herausforderung für das Sprachbild: der behäbige (aber gefährliche) Sumpfbewohner, hie unterwegs auf zarter Almwiese und schroffem Fels, da feist torkelnd an den Stränden von Caorle und Bibione und den zerklüfteten Gestaden Postjugoslawiens. Frühes Symbol großen Versagens hätte auch die architektonische Anmutung der Hypo-Zentrale sein müssen – ein verschachtelter Kobel, mehr Oberfläche als Inhalt, schief, verwinkelt, gesichtslos. Gewiss war auch der Namenszusatz „International“ Ausweis jenes provinziellen Unvermögens, das der Hypo-Alpe-Adria (und damit uns) den Hals bricht. Wir sollten dennoch nicht undankbar sein. Jedes Scheitern ist ein Gewinn, jede Krankheit birgt Selbsterfahrung.

Die Hypo ist ein republikgroßes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel, in dem die Regeln immer wieder neu aufgestellt werden. Eine zentrale Erkenntnis der Spieltheoretiker wird hier massentherapeutisch wirksam. Nicht wir spielen das Spiel, sondern das Spiel spielt uns. Man darf dem früh verstorbenen Heilpädagogen Haider sowie den fliegend wechselnden Klinikchefs (derzeit tätig: die Primarii Faymann und Spindelegger) großen Dank sagen. Eindrücklicher ließe sich die Verwandtschaft von Geld und Verbrechen nicht vermitteln. Im Brecht’schen Sinne: Was ist die Gründung einer Bank gegen die Abwicklung einer Bank?

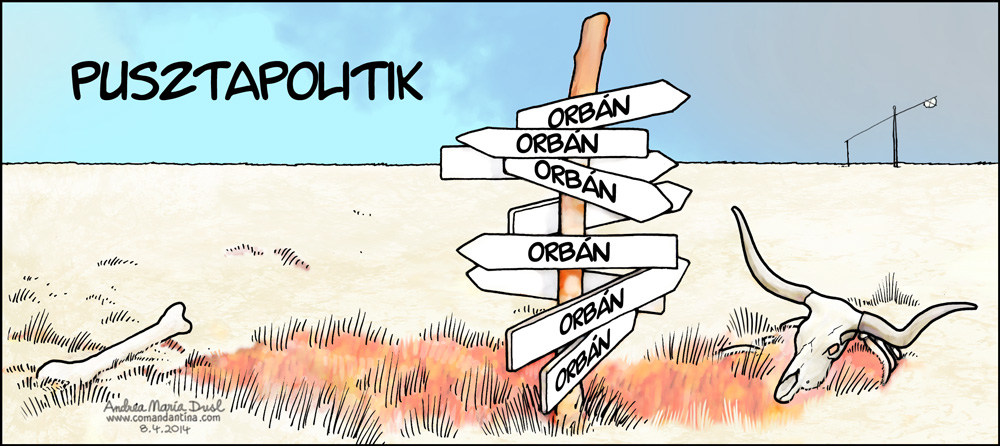

Pusztapolitik

Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 11.4.2014

Österreichs politische Beobachterszene ist entsetzt. Der amtierende ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat die Mehrzahl der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt und die Wahl gewonnen. Das von ihm gestaltete Wahlrecht ließ eine Vertrauenskundgebung zögerlich-wohlwollender Anhänger zum schieren Erdrutschsieg geraten.

Angesichts der schütteren Wahlbeteiligung lassen sich Berechnungen anstrengen, nach denen die Mehrzahl der Ungarn Viktor Orbán nicht gewählt hat. Damit steht der umtriebige Stuhlweißenburger in einer Traditionslinie ungarischer Machthaber, die erfolgreich das Bedürfnis des ungarischen Volkes nach sanfter Unterdrückung und nachhaltiger Fremdbestimmung bedienen. Aus österreichischer Sicht ist der magyarischen Seele ohnedies nicht mit Verständnis und Einsicht beizukommen, heißt es doch: „Immer wenn dér Ungár lusztig iszt, dánn weint ér.“ Weint der Ungar, muss er es nach dieser Logik also lustig haben. Das Talent zur Bipolarität lässt sich auch in der Biografie Orbáns festmachen. Startete dieser seine politische Karriere doch als Jugendvorsitzender der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, um angesichts wechselnder weltpolitischer Hegemonien ins christlich-soziale Lager zu schwenken, wo er es bis zum Vizepräsidenten der europäischen Volkspartei, ja zum Vizepräsidenten der Christlich Demokratischen Internationale machte. Immerhin nur Vizepräsident und eigentlich Kommunist, hört man liberale Schwarze hierorts raunen. Bewunderung für Orbáns machiavellistisches Händchen hatte indes einer schon vor Jahren. Die Chuzpe, mit demokratischen Mitteln eine dynastische Lebensstellung einzurichten, rang Altkanzler Wolfgang Schüssel Respekt ab. Ist doch alles am Ungarischen zutiefst österreichisch. Die ungenutzte Sehnsucht nach Freiheit. Die Installierung vertrauensstörender Institutionen. Die Verachtung alles Fremden. Der Rückzug in die Hölle des Privaten. In einer Idealwelt wäre der Österreicher Ungar. Stolz stünde er auf seinem sattellosen Pferd, bisse in einen Paprika und erwartete das Vorbeifahren des Magnaten. Dessen tiefer Verachtung gewiss, würfe er sich huldigend in den Staub der Kutsche. Éljen a Magyar!

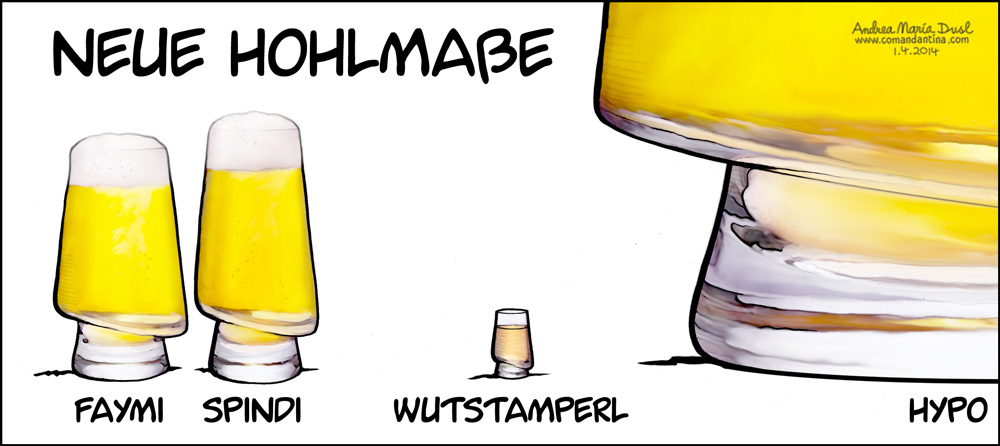

Neue Hohlmaße

Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 04.04.2014.

Die Wut geht um. Die Regierung regiert, der Wutbürger reagiert. Früher trieb sich der Wutbürger in Hinterholzacht herum und versuchte, das verfallende Haus mit schwerem Maurergerät zu sanieren. Er scheiterte. Heute steigt der Wutbürger die Parlamentsrampe hinauf, um das Hohe Haus mit schwermütigen Petitionen zu sanieren. Auch hier wird der Wutbürger scheitern, denn Wut ist keine Qualität guten Handelns. Wut ist Ausweis der Ohnmacht.

Gewiss, 19 Milliarden sind kein Bemmerl, die Banken sind unverschämt in ihrem Oszillat aus Chuzpe und Unvermögen, die Wirtschaft stöhnt unter Sektsteuer und Binnen-I, und die Jugend liegt im Alkoholkoma. Österreich ist zu einem großen Hinterholzacht verkommen, abgesandelt und unsaniert.

Denkt sich der Wutbürger und sammelt seinen Zorn. Alles muss anders werden. Politiker müssen durch Auskenner (am besten durch Wutbürger) ersetzt werden. Geldflüsse an Parteibonzen und Pressefritzen müssen gestoppt und ins Volk zurückgeleitet werden. Die Sümpfe müssen ausgetrocknet werden, das Dickicht zurückgestutzt, die Liederlichen müssen hinter Gitter gebracht und die Bösewichte an die Laternenmasten geknüpft werden.

Hört sich doch gut an! Könnte funktionieren. Würde die Wut stillen und den Bürgern zurückgeben, was den Bürgern gehört.

Aber halt. Hatten wir das nicht schon mal? Hatten wir nicht schon mal einen wütenden Oberbürger? Den Wutjörg? Den Rattenfänger aus Goisern? Hatte der nicht auch schon zur Rettung der Heimat durch Wut aufgerufen, versprochen, die Politiker aus ihren Ämtern zu jagen, und die Schmierfinken aus ihren Schreibstuben?

Ja, da war doch was. Um sich geschart hatte der Wutjörg die Wutpartei und die wütenden Buberl. So war das. Und der Zorn stieg und die Wut wallte und der Wutjörg stieg in ungeahnte Höhen. Und bald war er Wuthauptmann von Kärnten und die Strolche von der Wutpartei in der Regierung am Ring mit „Wem, wenn nicht ihm“. Und dann wurde fleißig umgejörgt. Die Wut stand dem nicht im Wege. Wut und Hypo waren Geschwister. Und da sie nicht gestorben sind, quälen sie uns noch heute.

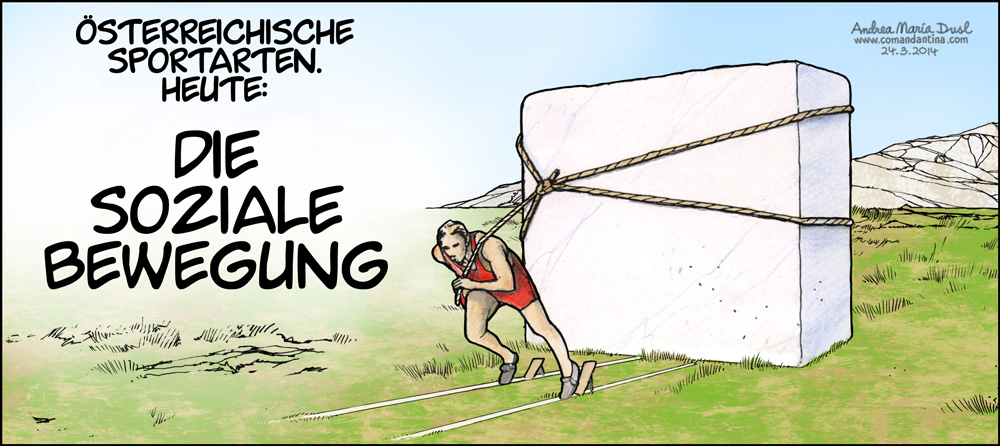

Österreichische Sportarten: Die soziale Bewegung

Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 28.03.2014.

Es war einmal. Es war einmal eine soziale Bewegung. Sozial hieß sie, weil sie sich um den Sozius kümmerte, den Kumpel, den Genossen, den Bürger. Bewegung hieß sie, weil sie nicht stillstand, nicht verharrte, nicht wich, nicht wankte. Kümmern hieß, als es noch Bewegung gab im Sozialen, Kummer zu haben mit anderen, Kummer zu haben ob ihrer Sorgen, Kummer zu haben ob jeglichen Leids. Kummerln sagte man, als es die soziale Bewegung noch gab, sehr gern zu den Kommunisten und man meinte es nicht gut. Der weibliche Kumpel, die Genossin, hätte übrigens Sozia geheißen, nur dachte damals noch niemand so weit. Heute denkt man noch weniger weit, heute soll das Verweiblichte wieder abgeschafft werden. Die Direktorin, die Doktorin, die Architektin, die Philosophin. Es mache zu viel Mühe, sagt die Kommission zur Vereinfachung, sich mit weiblichen Endungen herumzuschlagen, sie empfiehlt das Ende des Weiblichen. Zumindest im Öffentlichen. Direktorinnen, Doktorinnen, Architektinnen, Philosophinnen, sie sind zu mühsam, schon das Nennen ihrer Berufe ist zu mühsam. Es dauert zu lang, sie aufzuschreiben, zu lesen, sie auszusprechen. Direktorinnen, Doktorinnen, Architektinnen, Philosophinnen behindern die Ökonomie. Sie sollen raus aus der Öffentlichkeit. Sie sollen dorthin, wo sie herkamen, nach innen. Ins Haus, an den Herd. Sollen wieder die Wäsche waschen, das Hemd bügeln, den Hausschuh bringen, die Zeitung bringen, ähm, das iPad. Der Stärkere soll wieder über den Schwachen herrschen, der Reiche über den Armen. Nicht nur draußen, auch drinnen. Besonders drinnen. Denn wer draußen kein Herr sein kann, weil die soziale Bewegung darniederliegt, muss drinnen ein Herr sein. Dafür braucht es die Frau. Ohne Frau am Herd kein Herr im Haus.

Es war einmal eine Bewegung, deren Anliegen war es, das zu ändern. Für immer. Sie ist in die Irre gelaufen. Sie hat sich berauscht am Fusel der Macht. Hat gekostet vom reichen Sein, hat Gefallen gefunden und Verständnis und ist korrupt geworden. Sie liegt mit den Mächtigen im Bett, bügelt ihr die Hemden, bringt ihr die Zeitung, wärmt ihr den Schuh. Sie möge aufstehen, die soziale Bewegung. Es ist noch viel zu tun. Fast alles nämlich.

19 Milliarden

Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 21.03.2014.

Es sei schon alles gesagt, sagte Karl Valentin, nur noch nicht von allen. Und auch das wurde noch nicht von allen gesagt. Wir stehen zurzeit bei der sagenhaften Summe von 19 Milliarden Euro, das ist eine Zahl mit neun Nullen. In Schilling (es gibt noch welche, die damit rechnen) wäre dies 261 Milliarden und ein paar zerdrückte 450 Millionen. Mit 19 Milliarden ließe sich schon was machen. Und das wird auch gemacht. Zum Beispiel werden Witze gemacht. Witze sind die sonnige Seite existenziellen Ungemachs.

Je größer das Ungemach, desto besser der Witz.

19 Milliarden sind für die Einzelnen unter uns so unvorstellbar wie jenseits. Zur Veranschaulichung ihrer Dimension werden Stapelungen der Summe neben dem Stephansturm vorgenommen, Fußballfelder werden damit belegt und Eisenbahnzüge beladen. Verglichen mit den Reissäcken in China und mit den dort umgefallenen Fahrrädern sind 19 Milliarden Euro aber auch wiederum nichts. Es muss nämlich bedacht werden, dass die Summe nicht verschwinden wird. Sie wird nur umgebucht werden. Das Geld wird nur wandern. Von den leeren Konten der einen auf die vollen der anderen. In einem haben die Regierungspolitiker daher recht: Ob der Enormobolus vom Land Kärnten, von der Republik oder von den Gläubigern aufgebracht wird, ist schlussendlich powidel. Es werden in jedem Fall die Kleinen sein, die bezahlen. Schon deswegen, weil es von den Kleinen viel mehr gibt. Logisch, oder?

Die Kleinen sind auch leidensfähiger. Sie haben sich schon daran gewöhnt, die blutleeren Banken zu retten, der Wirtschaft unter die knöchernen Arme zu greifen, die kränkelnden Kommunen zu stützen. Auch in der Entgegennahme von Sparpaketen sind die Kleinen geübt. Österreichs Politgranden, Geldfürsten und den Oligarchen im Raiffosten ist ein Sparpaket nicht zuzumuten. Das verbitten sie sich. Nein, nein, nein!

Was könnte man nicht alles machen mit der Kohle! Schulen bauen und Universitäten, Zähne sanieren und Kindergärten finanzieren! Obdachlose von der Straße holen und Arbeitssuchende aus der Depression. Könnte man.

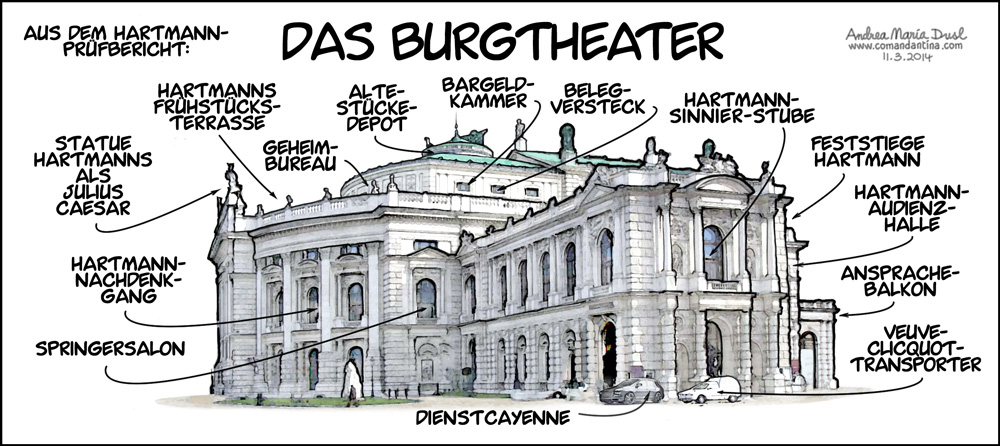

Das Burgtheater

Für meine Doppel-Kolumne im Heftteil ‚Freizeit‘ der Salzburger Nachrichten vom 15.3.2014

Der wichtigste Posten, der in Österreich bekleidet werden kann, ist der des Burgtheaterdirektors. Vergessen wir den Bundespräsidenten der Republik, den Bundeskanzler, Vizekanzler, das Präsidium des Nationalrats. Auch die Säckelwartschaft im Finanzministerium, die Zeichnungsberechtigung im Rechnungshof oder die romgeschuldete Kardinalswürde. Kein Vergleich. Alles Tinnef und von niedrigem Rang. Denn nichts ist höher gestellt, nichts wichtiger und nichts von größerem Glanz umstrahlt als die Chefsesselinhabung des Burgtheaters. Viele der Amtsträger am Deutschen Nationaltheater (so heißt die Bude am Ring unter Eingeweihten) haben das erkannt, Claus Peymann hat es ausgesprochen, aber es bedurfte eines Matthias Hartmann, um dieser Erkenntnis glanzvoll Raum zu geben. Das Burgtheater, die Wirkungsstätte des primus inter artifices, des Ersten unter den Künstlern, leitet seine Wichtigkeit aus dem habsburgischen Gottesgnadentum ab. War doch des Erzhauses größter Spaß neben dem Heiraten das Musizieren und in Krönung beider Disziplinen das Schauspiel. In konsequenter Fortsetzung gab es im Staat keinen Höheren als jenen, der den Kaiser und seinen Hofstaat belustigen und erbauen durfte. Seit es keinen Kaiser mehr gibt, ist der Burgtheaterdirektor der Höchste, der Herrscher über jegliches Spiel. Der Fürst der Sprache, der König der Gesten, der Imperator aller Texte. Alles unter dem Burgtheater ist Subkultur, Proletenspiel, billige Schmiere. Gedankenhoheit aber verführt zu Cäsarenwahn. Lang hat Matthias Hartmann (viele hielten ihn wegen der gespielten Bescheidenheit und dem Faible für Bargeld für einen Schweizer) den Verlockungen der Hybris widerstanden. Aber worin bestand der Hochmut des Matthias Hartmann? War er nicht dem Amt geschuldet? Ist theaterkönigliche Eitelkeit nicht Grundpfeiler des Anforderungsprofils? Wie auch fürstlicher Habitus und Großzügigkeit in der Administration der Kasse? Gewiss. Der Obersthofspielleiter wurde auch nicht wegen schnöselhafter Malefikation oder künstlerischer Unpässlichkeit gestanzt, sondern wegen Weinerlichkeit und Textunsicherheit. Dies steht dem höchsten Amtsträger des Sprachraums nicht zu Gesicht. Der Abgang Hartmanns war unausweichlich.

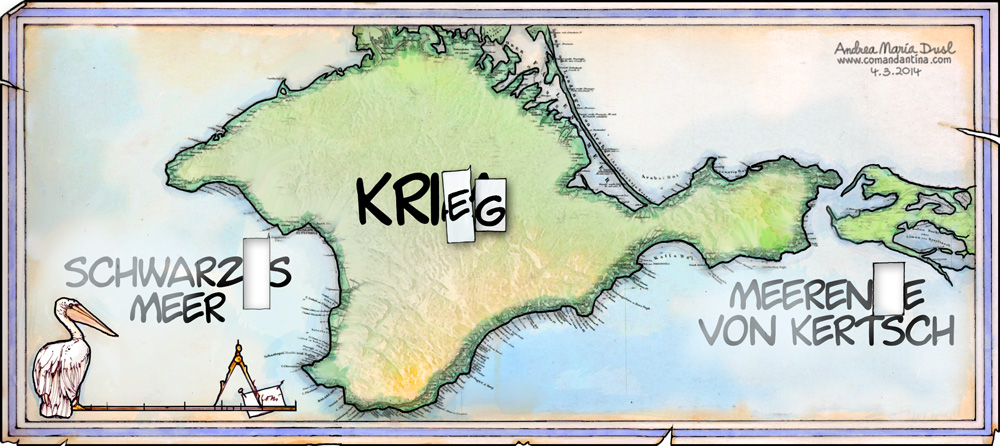

Krim – Krieg

Für meine Doppel-Kolumne im Heftteil ‚Freizeit‘ der Salzburger Nachrichten vom 8.3.2014

Die Ereignisse überschlagen sich, können wir lesen und dabei feststellen, dass sich vor allem die Schlagzeilen überschlagen. Putin überfalle die Ukraine, heißt es, er marschiere in die Krim ein, breche Völkerrecht, internationale Verträge und überhaupt die guten Sitten slawischen Miteinanders. Die Demokratie in der Ukraine (eben noch ein Schurkenstaat) werde mit Füßen getreten. Im Schatten des olympischen Feuers habe Putin heimtückisch den Krieg vorbereitet.

Holla! Feurio! Oida! Österreichs Blogs und Blätter erleben eine Hochzeit politischer Expertisen. Im Fernsehen treten Putinologen auf, Maidan-Veteranen und Ukraine-Kenner aller Kaliber. Mit dem Zirkel werden Europakarten vermessen, Flugstunden verglichen und Handelsbeziehungen untersucht. Eine These will verfestigt werden: Wir sind Ukraine. Kiew geht uns alle an.

Und erst die Invasion in die Krim! Kriminell, wie schon das Wort verrät. Erst fällt die Halbinsel im Schwarzen Meer, morgen ist Salzburg an der Reihe, dann Kitzbühel und Sankt Anton. Ihre Wohnungen und Villen haben sie schon da, die Russen, jetzt kommen dann die Panzer. Da wird uns auch der Karli Schranz nicht helfen können. Was zu Zeiten des Kalten Kriegs der Kremlastrologe war, ist dieser Tage der Kenner der Putin’schen Seele.

Putin habe den Zusammenbruch der Sowjetunion als Urkatastrophe seines Lebens empfunden, sagen die einen, als Kind habe er in einer zu kleinen Wohnung wohnen müssen, wissen die anderen. Der nervenzerrüttende Anblick einer rettungslos in die Ecke getriebenen Ratte habe sich als Lebensmotiv manifestiert. So wolle er nie werden, berichten die Experten aus Putins Innerstem. Wo aber waren die Putinologen, als der emeritierte Boxchampion Klitschko zum Oppositionskönig ausgerufen wurde, wo, als die Auferstehung der rollstuhlfahrenden Zopfkrone Timoschenko stattfand? Was dachten sie, als die Kiewer Übergangsregierung den ukrainischen Russen den Gebrauch ihrer Muttersprache verbot?

Prabo Kottan, riefen sie, endlich hat’s mal wer dem Brutalinski Putin so richtig gezeigt! Davon erholt der sich nicht mehr.

Aja.

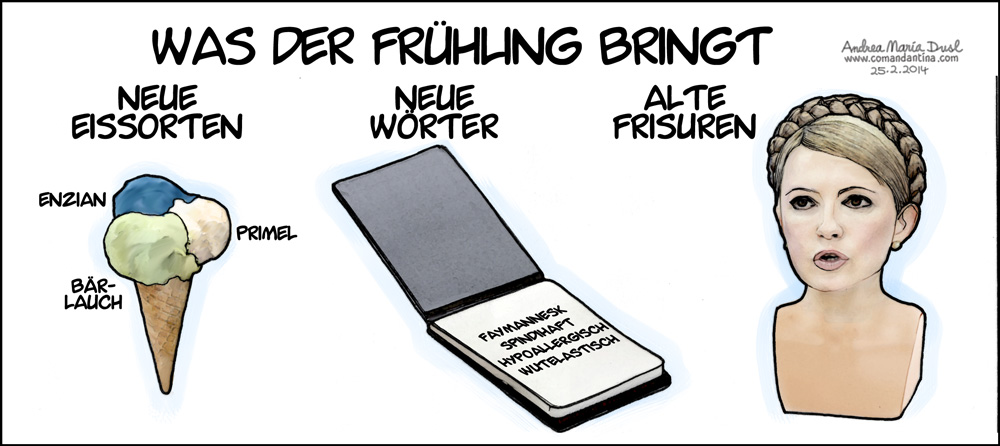

Frühling

Für meine Doppel-Kolumne im Heftteil ‚Freizeit‘ der Salzburger Nachrichten vom 1.3.2014

Der Frühling, auch Lenz genannt, hat uns heuer mit überaus frühem Eintreten überrascht. Kaum hatte der Winter Platz genommen im kalendarischen Geschehen, war er auch schon vorüber. Die närrische Zeit, üblicherweise von klirrender Kälte begleitet, geht forsch-warm in die Schanigartenzeit über. Ostern werden wir zu schwitzen beginnen, ab Mai werden uns afrikanische Temperaturen überfallen, die das Wasser der Swimmingpools verdunsten lassen und die Felder in Staubwüsten verwandeln. Das Wetter macht, was es will, die Frage aber bleibt: Was will das Wetter? Die einen meinen, es wolle uns sagen, mit dem Planeten ginge es bergab, Treibhausgase und Luftverpestung führten zu Klimaerwärmung, Eisschmelze und dem Anstieg des Meeresspiegels. Die anderen verweisen auf dicke Jahresringe in Baumriesen, winken mit Themsenilpferdknochen und behaupten das Gegenteil. Dass alles schon mal ziemlich kalifornisch war in unseren Breiten. Ja, bald werde am Wörthersee wieder Wein gekeltert.

Der Frühling, darauf verweist schon sein Name, ist früh dran, und es sollte uns eher wundern, dass uns das wundert. Der März galt in römischen Zeiten nicht nur als Vegetationsbeginn, sondern auch als Kriegsmonat, benannt nach Mars, dem Gott des Schlachtengemetzels. Weil sich die Römer nicht ganz sicher waren, was für sie wichtiger war, die Landwirtschaft oder der Krieg, konstruierten sie einen botanischen Ursprung für Mars. Der römische Dichter Ovid erzählt von der jungfräulichen Geburt des Mars durch Juno. Um das Gleichgewicht zwischen ihr und ihrem Gatten Jupiter in Fragen der Mütterlichkeit wiederherzustellen – Jupiter hatte Mamafreuden insofern an sich gerissen, als er Minerva direkt aus seiner Stirn geboren hatte – konsultierte Juno die Göttin Flora (heute würde man sagen: eine Spezialistin außerhalb der Schulmedizin) und bat um Rat. Flora besorgte sich eine magische Blume und testete diese an einer Kuh, welche daraufhin fruchtbar wurde. Um nun Juno den Kinderwunsch zu erfüllen, pflückte sie eine weitere Zauberblume, und zwar rituell, mit dem Daumen, berührte mit dieser Junos Bauch und schwängerte sie solcherart. Zur Geburt von Baby Mars zog Juno nach Thrakien an die Gestade des Marmarameers. Ganz schön Hippie, diese Frühlingsgötter!

…………………………..

©Andrea Maria Dusl

Österreichs wahre Sieger

Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 21.02.2014.

Die Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich und der Podesterie ist eine Geschichte voller Gefahren. Historisch gesehen war das Podest der Schar der Heiligen zugedacht und allenfalls ausgesuchten Mitgliedern der Familien Habsburg und Lothringen. Erst spät erklommen kriegerische Persönlichkeiten das Podest, wohl in Ermangelung podestwürdiger martialischer Begebenheiten. Die größten Podestplätze Österreichs sind nicht an Schneefahrer, Schanzenadler und Taktstockschwinger vergeben, sie stehen auf dem Heldenplatz und dienen den Reiterstatuen der Kriegshelden Erzherzog Karl und Prinz Eugen als Prachtsockel. Beide Denkmäler verdanken wir dem deutsch-österreichischen Bildhauer Anton Dominik Ritter von Fernkorn. Das Denkmal des Napoleon-Bezwingers Erzherzog Karl gilt noch dazu als unerreichte technische Wunderleistung, steht das eherne Schlachtross doch ausschließlich auf den beiden dünnen Hinterbeinen. Über der Befürchtung, sein exklusives Standbild könnte einknicken, soll Fernkorn, so die Legende, wahnsinnig geworden sein. Nach mehreren Schlaganfällen wurde der gefeierte, aber nervlich zerrüttete Fernkorn 1868 in eine Irrenanstalt eingeliefert. Die Reiterstatue des Prinzen Eugen wurde von seinen Schülern fertiggegossen. Um weitere Psychiatrierungen abzuwenden, stützt sich das Erzbild des Savoyers sicherheitshalber auch auf den Schweif als drittes ehernes Bein. Im Lichte dieser künstlerischen Großereignisse meidet der Österreicher das öffentliche Podest. In dieser nationalen Grundfurcht dürfen wir die als Bescheidenheit und Pechsträhnigkeit missverstandene Attitude österreichischer Sportler verorten, bei Olympischen Spielen tunlichst das Podest zu umgehen. Gewiss, nicht immer lässt es sich vermeiden. In der Regel werden Österreicher bei internationalen Großereignissen Vierte, Achte und ferner liefen. Das Podest als vierkantiger Heldenhügel mag unsere Sache nicht sein. Zur Bühne verbreitert genießt das Podest aber weitgehend Zuneigung. Im Wedeln war Hansi Hinterseer maximal eine begabte Sternschnuppe, im Schlagersingen hingegen ist er Weltmeister. DJ Ötzi und Andreas Gabalier schafften den Sprung auf die Heldenbühne ganz ohne Schnee.

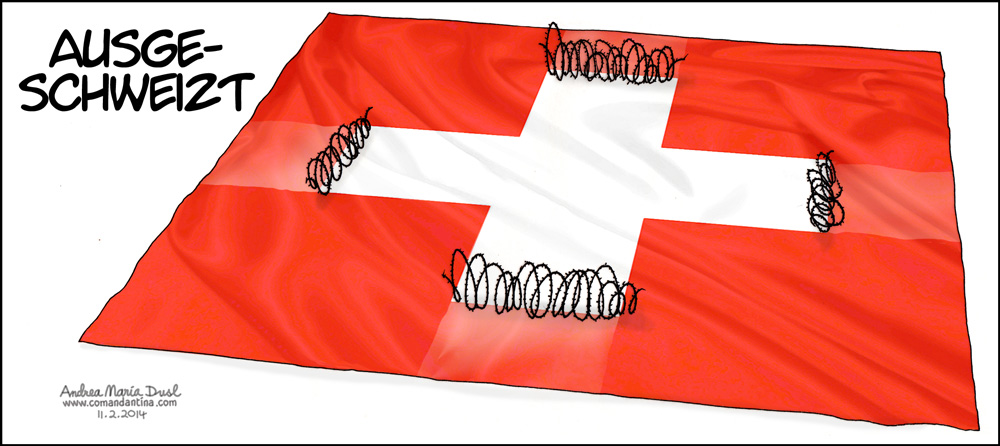

Ausgeschweizt

Für meine Doppelkolumne in der Wochenendausgabe der Salzburger Nachrichten vom 17.02.2014.

Wenn man die Schweizer beleidigen möchte, bringt man die seicht-witzige Frage in Stellung, was denn deren größte kulturelle Errungenschaft sei. Die Kuckucksuhr, will dann geantwortet werden. Und nicht einmal das. Die Verschärfung des Insults besteht nämlich in der Zusatzbemerkung, dass dieser Befund nur eine urbane Legende sei, denn die Schweizer hätten die Kuckucksuhr gar nicht erfunden, die Schwaben seien es gewesen. Seit jeher gibt es ein gespanntes Verhältnis zwischen Österreichern und Schweizern. Die einen haben es den anderen nicht vergeben, dass sie die Habsburger des Landes verwiesen, die anderen den einen nicht, dass sie diese mit offenen Armen empfangen haben. Statt malevolentem Feudalismus und imperialem Absolutismus haben die Schweizer Eidgenossenschaft und Basisdemokratie etabliert. Auf diesem Gebiet kann Österreich nur die freiwillige Feuerwehr erfolgreich ins Treffen führen. Der Blick der Österreicher auf die Schweizer ist seit jeher von Seufzern begleitet. Die Helvetier stellen die Leibgarde des Papstes, haben die höheren Berge, die spektakulärere Landschaft, die mondäneren Skiorte und die fetteren Banken. Im Schatten dieser Erfolge gedeihen Witze wie der, wonach der Wiener Zentralfriedhof halb so groß sei wie Zürich, aber doppelt so lustig. Geschenkt. Jetzt haben die Schweizer schon wieder ganz ordentlich geschweizt. Angestachelt von der rechtskonservativen Volkspartei haben die Eidgenossen über den Zuzug von Ausländern – in populistischer Lesart: gegen Masseneinwanderung – abgestimmt und damit faktisch ihre Bande zur Europäischen Union gekappt. Schweiz den Schweizern lautet die Botschaft des (überdies äußerst knapp ausgegangenen) Volksentscheids. Bedenken, die wirtschaftliche Stabilität der Schweiz betreffend, können zerstreut werden. Großkontoinhaber und Geldkofferboten werden weiterhin die Flugzeuge nach Züri besteigen, um nicht schweizerisches Geld in Schweizer Tresore zu bringen. Bravo Schweiz, applaudiert die Zahntechnikerpartei und verkennt dabei die Tatsache, dass es vor allem saisonierende Österreicher und Deutsche sind, gegen deren Unterwanderung sich die Schweizer stemmen. Grüezi, drei Bierli!

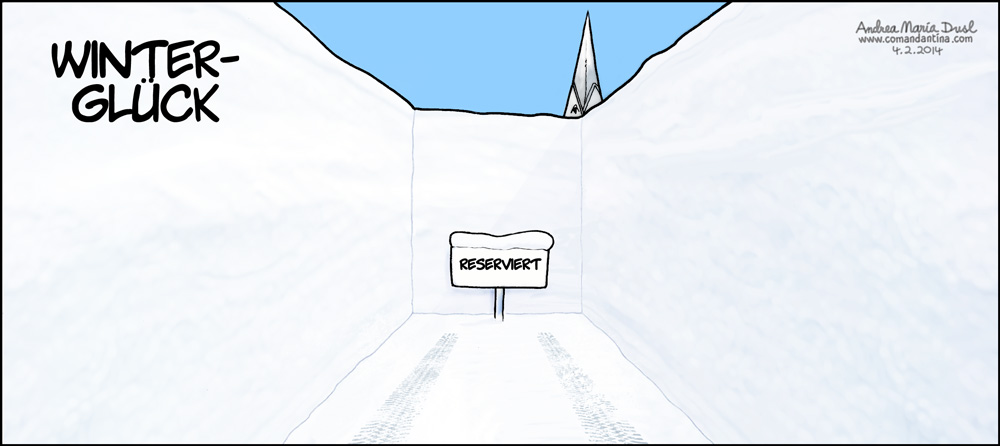

Winterglück

Für meine Doppelkolumne in der Wochenendausgabe der Salzburger Nachrichten vom 07.02.2014.

Das Wetter spielt verrückt. Ein Zeugnis dieses Befunds ist der Ausdruck Wetterkapriole. Das Meteorologengezeter gilt nicht nur der beispiellosen Temperatur, dem Rekordtief oder dem Jahrhunderthochwasser, schon das Eintreten einer Wetteränderung wird neuerdings von medialem Geschrei begleitet. Jüngster Anlass für die Positionierung der Vokabel Wetterkapriole lieferte tagelanger, unablässiger Schneefall. Schnee fiel auf Dächer, auf die Landschaft, ja auf die Straßen! Die Wetterredaktionen legten Schneeketten an, setzten den Katastrophenhelm auf und begaben sich „vor Ort“. In den Schneefall. Direkt hinein. Von unwirklichem Licht angestrahlt, hauchten bibbernde Reporter in die Mikros, dass es, man ahnte es, dass es – schneite. Überall schneite es, um den ganzen Reporter und bis weit hinter ihn. Man sah es deutlich. Selbst wenn man nicht aus dem Fenster sah, sah man deutlich: Es schneite. Heftig. Hier und dort und überall. Besonders in den Tälern. (Von den Bergen wagte man nicht zu sprechen). Eine abermalige Wetterkapriole, ganz klar. Zeit, sich das Wort anzusehen. Was das Wetter ist, wissen wir, das Wetter ist alles, was draußen ist und im Wetterbericht Widerhall findet. Was aber ist eine Kapriole?

Auskunft gibt uns der Stallmeister Ludwigs XIV., François Robichon de la Guérinière. In seinem epochalen Pferdeschulwerk „École de Cavalerie“, 1783 erschienen, schreibt der Hippologe und Erfinder des noch heute gültigen korrekten Sitz des Reiters: „Die Capriole ist der höchste und vollkommenste von allen Sprüngen. Wenn das Pferd mit Vor- und Hinterhand gleich hoch in der Luft ist, so streicht es stark hinten aus, und die Hinterschenkel sind in diesem Augenblick nahe beisammen und es streckt sie so viel als möglich aus.“ Wie vieles, worin wir uns nicht auskennen, kommt auch der Ausdruck Kapriole aus dem Italienischen. Dort bezeichnet „capriola“, abgeleitet von capro, dem Bock, den Bocksprung und (gymnastisch etwas unsauber) den menschlichen Purzelbaum.

Beunruhigung ist dennoch nicht angezeigt. Sowohl das bockspringende Pferd als auch der purzelbäumende Mensch kommen schnell und sicher wieder in ihre Ausgangsposition.