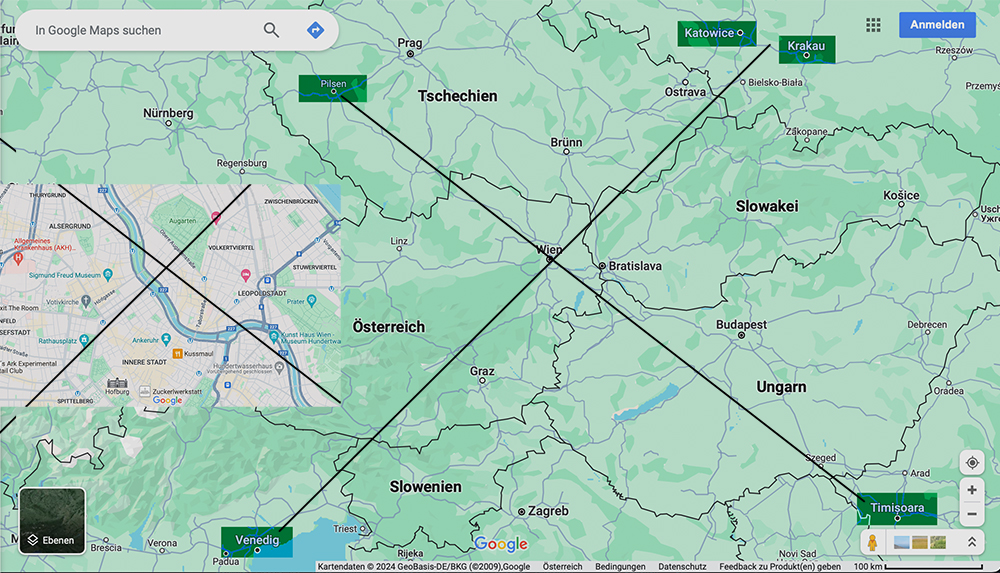

Meine Wohnung hier in der Upper Westside Leopoldstadt ist an meinem Haus ausgerichtet, und dieses an der Gasse und der daranstossenden. Die beiden Gassen (und damit das Haus) sind parallel zum Donaustrom ausgerichtet und zum nächstliegenden Ufer-Abschnitt des Donaukanals. Ich habe die Gasse, in der ich wohne, in Gedanken (und auf der Landkarte) verlängert und nochmals verlängert, als würde sie geradewegs irgendwo hin führen. In eine ferne Stadt, eine Gegend mit Klang. Und mit der anderen Wienerischen Himmelsrichtung, der Gasse nämlich, die auf meine stosst, bin ich gleich verfahren. Weil ja das Haus und darin meine Wohnung an beiden ausgerichtet ist. Wenn ich also vom Bett zur Kaffeemaschine gehe, ist das die Achse Pilsen-Timișoara. Und wenn ich vom Küchenfenster ins Bad gehe, und gedankenhalber, rein vorgestellt, immer weiter ginge, käme ich zwischen Kattowitz und Krakau nach Polen. Ginge ich wieder zurück, vom Bad zum Kühlschrank, und noch weiter und weiter, käme ich irgendwann nach Venedig. Wie gesagt, immer in gerader Line. Meine Bücher, drüben im nördlichen Trakt, stehen Pilsnerisch-Temeswarisch. Hier, am Schreibtisch sitzend, ist mein Kopf und mein Gedankenstrahl genau nach Venedig ausgerichtet. Lehne ich mich zurück, polstert es mich polnisch.

Kategorie: Wish You Were Here

Demo 26. Jänner 2024

Aus gegebenem Anlass.

Kommet zur Demo gegen Rechtsextremismus und Faschismus!

Wien, am 26. Jänner 2024, 18h, vor dem Parlament.

Restaurant Seidl

Heute Nacht geträumt, ich wäre mit Freundinnen und Freunden, allesamt Burgtheaterschauspielerinnen mit Auftrittsverbot in einer Stadt am Meer gewesen, die aber aussah, wie eine Mischung aus Rimini, Berlin Mitte, Naschmarkt und Karmeliterviertel. Wir lungerten im Schanigarten einer Coronabar unter großen Sonnensegeln und frühstückten gelangweilt, ohne Perspektive. Das Lokal wurde von Kollegen Ulrich Seidl geführt, der im Traum rote Haare und Sommersprossen hatte, und etwas dick war, jedenfalls aber eine Kochschürze mit dem eingestickten Logo „Seidl Restaurant“ trug. Er kam raus, um die Speisekarten zu verteilen. Dabei nahm er mich zur Seite und gab mir eine Speisekarte zu lesen, in die er mit Bleistift Sachen gekritzelt hatte, die nur für mich gedacht waren. Eine Art Motivationsschreiben. Mit mahnendem Blick forderte er mich auf, filmisch weiterzumachen, ein bisschen gehetzt und müde war er dabei. In die Speisekarte eingelegt war zudem der Zeitungsausschnitt eines Boulevardblatts, in dem ich zusammen mit noch wem (keine Ahnung wer), und mit Kollegen Nikolaus Geyrhalter namentlich erwähnt wurde. Inhalt der Meldung war, dass die Filmbranche am Boden liege, und nicht mal wir drei was von uns gäben.

Seltsamer Traum

Seltsamer Traum. In einem Hotel in der Provinz begegneten einander Madonna (Louise Ciccone) und ich. Vor einem Auftritt. Es ergab sich eine Melange aus Seelenverwandtschaft, Bewunderung des jeweilig Fremden und manifester körperlicher Anziehung. Es barg alle Verstörungen einer Affäre. Sehr seltsam. Weder höre ich Madonna noch tat ich das je absichtlich. (In Aussertraumland.) Undeutlich war das Setting in einer Art oberösterreichisiertem Kärnten verortet. Eine der Kellnerinnen des Hotels erzählte, sie sei in ihrer Jugend schreibend für den Residenzverlag tätig gewesen. Madonna war in mich verknallt, dies aber sehr verhalten, von gespielten Gleichgültigkeiten durchmischt. Sie sprach ausgezeichnet Deutsch, verbarg dies aber vor ihrem Personal.

AMD, FB 23. Januar 2018 12:04

Schmetterlinge, Schmauch, Sofa

Vorwort zu meinem nächsten Buch: „Wien wirklich“, (Metroverlag, Herbst 2017):

Im Dezember 1971 fasste der Weltgeist prägende Bestandteile meines Daseins in gleichzeitig Geschehendem zusammen. Keinen der Akteure habe ich jemals persönlich kennengelernt. Und auch der Ort der Handlungen will noch von mir erforscht werden: Montreux am Schweizer Lac Leman. Dort spielte ein gewisser Ritchie Blackmore, nervöser Gitarrist der englischen Rockgruppe Deep Purple, das Riff zur Hymne des Jahrhunderts ein: „Smoke on the Water“. Mit dem Rolling Stones Mobile Truck, einem fahrbaren Aufnahmestudio – im legendären Kleintheater „Pavillon“. Der Rest des Albums wurde in den Gängen und Treppenhäusern des leerstehenden Montreux Grand Hotels aufgenommen. Hinter Matratzenwänden, in der hallenden Leere vergangener Glorie. Die beiden Locations dienten als Ausweichquartiere, nachdem das ursprünglich für die Schallplatten-Aufnahmen angemietete Casino Montreux während eines Frank-Zappa-Konzerts von der Leuchtpistole eines Schweizer Fans abgefackelt worden war. Der Arbeitstitel für die epochale Tonfolge war „Title nº1“, nach anderen Quellen schlicht „Drrr Drrr Drrr“. Die Inspiration der einzigen Melodiefolge, die selbst Unbegabte auf einer Gitarre zu intonieren sich erlauben, will Ritchie Blackmore dem Anfangsmotiv von Beethovens 5ter extrahiert haben. Der Text des Songs bezieht sich auf den erwähnten Brand des Casinos am 4. Dezember 1971. Den Titel „Smoke on the Water“ soll Deep-Purple-Bassist Roger Glover ein paar Tage später im Traum erfahren haben.

Die akustischen und optischen Echos der geschilderten Vorkommnisse wurden von dritter Seite mit kritischem Unbehagen wahrgenommen. Auf der Terrasse seiner Suite im Montreux Palace Hotel stand der große Petersburger Vladimir Nabokov. Was er hörte, gefiel ihm nicht. Laute Rockmusik anglosächsischer Proletarier (Nabokov hielt den Lärm für „Jazz“), von den frühen Winterwinden durch den mondänen Ort und über den See getragen. Auch was er sah, muss den scheuen Autor irritiert haben: Feuer, Rauch, Langhaarige, Panik. Chaos im Panorama der Nabokovschen Ordnung.

Es ist nicht bekannt, ob die drei erwähnten Protagonisten der geschilderten Vorkommnisse einander am Ort des Geschehens begegnet sind. Ich jedenfalls saß in der ersten Klasse des Gymnasiums in der Wiener Wasagasse und träumte den vergangenen Sommer nach. Fern der Geschehnisse in Montreux war ich diesen doch ganz nah. Und mehr noch ihrem Personal: Dem aristokratischen Gestus des Schmetterlingsfängers Nabokov, der kritischen Pedanterie des Bürgerschrecks und Welt-Tschuschen Frank Zappa und der entrückten Manie des Rockproleten Ritchie Blackmore. Wie gut kannte ich deren Befindlichkeiten und Beweggründe aus meiner eigenen Familie! Dieses explosive Gemisch aus Kunst und Krach, Schreiben und Schweigen. Wie der dauerentwurzelte Nabokov war ich mit dem Botanisieren schöner Fluginsekten infiziert worden. Und mit dem Aufschreiben von Erfundenem. Wie Franz Zappa suchte ich die Dämonen der Bürgerlichkeit mit satirischer Anarchie zu bekämpfen, wie Ritchie Blackmore verlor ich mich im Handwerk des Gitarrespielens und in den Arabesken der Melancholie.

Der vorliegende Band handelt von Gleichzeitigkeiten und will nicht mehr sein als eine Botanisiertrommel, in der ich schillernde Schmetterlinge gesammelt habe und auch den einen oder anderen Käfer. Wiener Schmetterlinge und Wiener Käfer. Vieles in der Wiese Wien will noch gefunden werden und auch die Frage nach der Legitimität des Botanisierens darf gestellt werden. Hier kann Frank Zappa antworten, dessen Musik das Schreiben dieser Sammlung begleitet hat: „You are what you is.“

Oder genauer:

„Ich bin der Himmel

Ich bin das Wasser

Ich bin der Dreck unter deinen Walzen

Ich bin dein geheimer Schmutz

Und verlorenes Metallgeld

(Metallgeld)

unter deiner Ritze

Ich bin in deinen Ritzen und Schlitzen

Ich bin Wolken

Ich bin die Stick[erei]

Ich bin der Autor aller Felgen

Und Damast-Paspeln

Ich bin der Chrome-Dinette

Ich bin der Chrome-Dinette

Ich bin Eier aller Arten

Ich bin alle Tage und Nächte

Ich bin alle Tage und Nächte

Ich bin hier

Und du bist mein Sofa!

Ich bin hier

Und du bist mein Sofa!

Ich bin hier

Und du bist mein Sofa!“

Frank Zappa & The Mothers

The Sofa Suite (Live at Montreux Casino, 4th December 1971)

Vor dem Cirk ::: Blue Moon

Vor dem Cirk. Kiev, Mai, 2001. Während der Dreharbeiten zu „Blue Moon“.

Das Bräunerhof

Das Aufmacherbild für meinen Welt-am-Sonntag-Essay über das Wiener Kaffeehaus.

Unser seliger Vater war zu Neujahr nie zu Hause

Unser seliger Vater war zu Neujahr nie zu Hause. Er saß jahrzehntelang im Neujahrskonzert im Goldenen Saal. In der Balkonloge oben rechts. Er hatte einen Deal mit einem der Billeteure. Der stellte ihm für 30 Schilling einen Zusatzstuhl hin. Wenn das Parkett sich freigehustet hatte für den Auftakt von Boskovsky und Nachfolgern.

Sturmhimmel

La Stellvertretende Bildungsreferentin

Freundschaft! Ich wurde heute (17.12.2016) bei der Wahl der Konferenz der Sektion 8 der SPÖ Alsergrund zur „Stellvertretenden Bildungsreferentin“ gewählt. Ein kleiner Schritt für die Sozialdemokratie, ein großer Schritt für die Comandantina! Ich blicke auf eine Zustimmung von hundert Prozent. Danke an Thomas Kvicala für das Lichtbild!

Formatfragen

Traum in der Nacht: Ich bin Zeugin eines Vulkanausbruchs. Eigentlich war da gar kein Vulkan, sondern nur wüstenartiges, steiniges Gelände. Mein erster Gedanke: Wow! Mein zweiter Gedanke: Ich muss das mit dem Handy aufnehmen. Mein dritter Gedanke: Hochformat oder Querformat? Mein vierter Gedanke: Wieso denke ich sowas, ich fotografiere und filme niemals im Hochformat. Wieso jetzt? Bei diesen Überlegungen verstrich wertvolle Zeit, der Ausbruch war schon in vollem Gange. Schliesslich Gedanke fünf: Flüchten.

Theorie des Strandes

Für ‚Der Standard ALBUM‘ vom 23.7.16.

Ein Versuch von Andrea Maria Dusl.

Wer von uns könnte ihn je vergessen? Den ersten Sommer am Strand. Wer denkt nicht voll Wehmut an bunte Liegestühle und ausgeblichene Schirme, an die Schatten hinter den Badehäuschen, an nimmermüde Melonenverkäufer und an brennheißen Hochsommersand? Dem zweiten Sommer folgte ein dritter und irgendwann haben wir zu zählen aufgehört. Alle Sommer am Strand verschmolzen zu einem Kontinuum, zu “dem” Sommer am Strand. Und der Strand war nicht nur Sommer, er war auch Musik. Haben wir nicht alle “Azzurro“ von Adriano Celentano im Ohr, “Ti amo“ von Umberto Tozzi, oder die Sommerhitseuche “Macarena”?

Wer weiß nicht, wie es war, erstmals unbekannte Muscheln aus den Schaumzungen der Wellenzipfel zu fischen, dampfende Pasta Asciutta in der Touristentrattoria zu wickeln, und abends am Corso radebrechend Stracciatella con Nocciola zu bestellen? Un cono per favore! Oder Fragola con Limone? Oder eine Aranciata mit Strohhalm leerzusaugen? Unvergessen.

Wer erinnert sich nicht an eine Kindheit, deren hartes Los aus Luftmatratzenaufpumpen bestand, aus Sandburgenbauen und aus dem ungleichen Kampf zwischen Sonnenöl und roter Haut?

Wer teilt nicht die Expertise, auf Zehenspitzen im flachen Salzwasser stehend die Wellen auszuwippen, wenn sie kühl und unerbittlich, trockene und sonnenwarme Partien des Badekörpers benetzend, reif machen fürs erste Eintauchen, jenen magischen Moment der Meerwerdung, der Vereinigung von Sehnsucht, Furcht und Wirklichkeit. Wer kennt die Gedanken nicht, die durch Körper und Seele taumeln, diesen Moment bis ins Lächerliche zu dehnen, sich der Unausweichlichkeit der Submersion schliesslich in titanenhafter Mutanstrengung auszuliefern.

Wer kennt nicht das Prickeln händisch aufgewirbelten Meeresschaums, den Geschmack salziger Lippen, die Logistik hinter dem schwimmenden Unterfangen, Seegras auszuweichen, oder verdächtigen Schaumbläschen.

Wieder in die Sicherheit des sandigen Strandlandes zurückgekehrt – wer hat nicht den Geruch staubtrockener Krimiseiten verinnerlicht, in der prallen Mittagssonne als Schattenwedel aufs Gesicht gelegt? Wer kennt nicht das olfaktorische Amalgam aus salzignasser Badekleidung, der vanilligen Süße klebriger Sonnenmilch und den dünnen Schwaden einer irgendwo eilig abgebrannten Strandzigarette. Verborgen im Wind, im anonymen Wald der Schirme.

Der Urlaub am Strand gehört zum kollektiven Gedächtnis Österreichs, das Italien der Strände zu den prägenden Erfahrungen der Nation. Auch wenn es andere Ferienmodelle gibt, den Aufenthalt in den Bergen etwa, die Reisen in den kühlenden Norden, oder abweichende Strategien der Litoralritualistik – den Meeresurlaub in Kroatien, Iberien, der Türkei und fernerer Destinationen – der Urlaub am südlichen Sandstrand ist das Ideal. Wie kamen wir dazu und wie sieht es aus? Wie real ist das Ideal?

Warum tun wir uns das an? In der Hitze in der Sonne zu liegen? Weil wir es nicht anders gelernt haben.

Woher kommt der Urlaub am Strand? Wie viele andere Segnungen des Kapitalismus wurden die Ferien im Sand im Mutterland unsere Hegemonialideologie erfunden: In England. Als Geschäftsmodell. Der Strandurlaub gilt als Weiterentwicklung der Gesundheitsmodelle traditioneller Bade-Kurorte. Den salinen Augustfluten wurden prophylaktische Kräfte zugesprochen, in der Exposition der Haut gegenüber der Sonne erkannte man Rachitis-Vorbeugung, frische Meeresluft kurierte lädierte Stadtlungen.

Erste, vorrangig von der Aristokratie besuchte Seebäder gab es schon um 1720 in den North-Yorkshire-Städtchen Whitby und Scarborough. Dort hatte sich, in Zusammenhang mit einer Heilquelle, schon im 17. Jahhrhundert ein angesehener Kurbetrieb entwickelt. Das touristische Potential der Imperialmetropole Londons nutzten schliesslich die südenglischen Bäder Margate, Brighton and Weymouth. Die Vergnügungsindustrie, längst in den Kurorten und Bädern Europas etabliert, fand auch hier beste Bedingungen. Strand und Zerstreuung gingen eine unauflösliche Verbindung ein. Zumindest in kommerzieller Hinsicht. Piers und Vergnügungsparks, Hotelstädte und Gatronomie-Cluster wucherten hinter den Stränden, aufgefädelt an einer zentralen Achse, der Promenade. Der Strand, die Brandung und das Wolkentheater stillte die romantischen Sehnsüchte des Publikums nach friedlicher Urgewalt und unverbastelter Natur. Wie alles am Theater war und ist aber auch der Strand ein Kunstprodukt.

Das Baden am Strand selbst, genauer das Eintauchen ins Wasser, sei es schwimmend oder gehend, folgte noch lange Zeit viktorianischen Etikette-Vorschriften, die weitgehend von körperfeindlicher Prüderie und modischen Normen der Verhüllung bestimmt waren. Um der Sehnsucht nach dem Bad mit Förmlichkeit zu begegnen bediente man sich sogenannten Bathing Machines. Die fahrenden Badehäuschen, um das Jahr 1735 erfunden, waren großrädrige Wagen, meist von Pferden ins badetiefe Wasser gezogen. Im Inneren der fensterlosen Karre zogen sich die Badegäste um. Sobald die mobile Mitekabane ins Wasser gezogen war, stiegen die Badegäste, in hochgeschlossene Ballonkleider gewandet, auf einer kleinen Holztreppe ins Meer.

Die Liebe der Engländer für den Strand war mit der Entwicklung des europäischen Eisenbahnnetzes nach Europa exportiert worden. Die sonnenhungrige und vergnügungssüchtige britische Oberschicht hatte da schon längst die französischem Riviera und die Mittelmeerstrände entdeckt. Nicht zuletzt wegen der laxerern Vorstellungen Kontinentaleuropas Glücksspiel und Nacktheit betreffend. Monte Carlo ist das prominenteste Beispiel auf dem Gebiet der ludischen Extreme, der mallorquinische Ballermann (eigentlich: “Balneario Nº 6“, spanisch für “Heilbad“) nur einer von vielen tragischen Endpunkten in der Evolution des Strandes als Glücksinstitut.

War es im 19ten Jahrundert die Eisenbahn, die Sandstrände als touristische Destination erschloss, diente dazu im 20ten das Flugzeug. Von den englischen Beaches ausgehend zog das Konzept nach Koninentaleuropa und etablierte sich in der Folge weltweit. Scarborough und Brighton liegen jetzt auf den Malediven und auf Ko Samui.

Betrachten wir den Strand aus mitteleuropäischer Perspektive.

Die allerersten heimischen Strandurlauber waren schwindsüchtige Töchter und frauenleidende Gattinnen, tuberkulose Söhnchen und frischlufthungrige Mätressen. Die Strandurlaube der österreichisch-ungarischen Oberschicht hatten Heilcharakter und waren in der Regel vom Medikus verordnet. Sie linderten etabliertes Leiden oder suchten solchem vorzubeugen. Die österreichischen Strandkurorte eiferten den großen Vorbildern an der Côte d’Azur und deren Publikum nach und orientierten sich an der Strandpromenierlust der zaristischen Aristokratie und des englischen Adels.

Die Weltkriege unterbrachen die meisten familiären Urlaubstraditionen. Die gutbürgerliche Sehnsucht nach dem oberadriatischen Meer aber blieb lebendig und verband sich schliesslich, verstärkt und überholt von den den Italienüberfällen der deutschen Wirtschaftswunderkinder zu einem deutsch-österreichischen Adriafimmel. Die Arbeiterfamilien der Kreiskyära waren liquide und mobil. Bibione und Caorle waren ihr Ziel.

Auch wenn die österreichische Durchschnittsfamilie mittlerweile in Griechenland und Mallorca, im Indischem Ozean und im Roten Meer planscht, das Maß aller österreichischen Litoralphantasien wird stets der Urlaub am oberadriatischen Badestrand sein, jener sandigen Kunstküste, die von schattigheißen Pinienwäldern in ein flaches und friedliches Kleinmeer läuft. Der Himmel? Azzurro. Con gelato.

Wie sieht das genau aus? Was macht den Strand zum Strand?

Drei Elemente konstituieren ihn. Sand, Meer, Wind. Der Sand muss fein sein und trocken, das Meer sauber und friedlich, der Wind sanft und stetig. Auch die Tätigkeiten, die uns der Strand auferlegt sind dreifältig elementar: Liegen, ins Wasser gehen, schwimmen. Obschon wir uns dem Phantasma hingeben, hier Verhältnisse radikaler Naturnähe zu erleben, sorgt eine ausgeklügelte Bewirtschaftung für diese Bedingungen. Nichts am Strand ist Natur, alles ist künstlich. Was aussieht, als hätte es das Meer in Jahrmillionen kreativer Romantikarbeit herangeschoben, wurde mit schwerer Technik planiert oder von weither mit dem Lastwagen herangekarrt. Von dort, wo es das Meer (und meistens ein Fluss) tatsächlich abgelagert hat.

Der Strand ist an das Funktionieren einer etablierten Logistik gebunden und symbolhaft personalisiert in braungebrannten Ferialhelden, die sich als Schirmspanner und Liegenwarte verdingen, und dabei das Charisma allzeitbereiter Gigolos abstrahlen. Rettungsschwimmer und Badewarte tragen Spiegelbrillen und sind aus ähnlichem Athletenholz geschnitzt. Sie retten Leben im trügerischen Wasser. Auch im flachen. Der Tod lauert hier überall. Wenn niemand stirbt, sitzen sie am Ende der Piers und dröhnen sich mit Strandmucke aus dem Handy zu.

Das Meer selbst ist in Resten lebendig, aber nicht künstlich wie Strand und Pier, es zeigt seinen Charakter in Ebbe und Flut und in seiner vom Wind gestalteten Oberfläche – Wellen genannt. Die Natur des Meeres offenbart sich, in dem es weitere Natur anschwemmt. Im besten Falle sind das die schleimigen Karkassen der Quallen, die toten Körper kleiner Krabben und das allgegenwärtige Seegras. Vor der Strandöffnung kommt der Bagger und räumt auf. Das eine oder andere Schäufelchen, die eine oder andere Sandkuchenform ist da auch dabei. Bisweilen ein Kanister. Verkippter Plastikscheiss vorbeituckernder Jachten. Und die leeren Joints der illegalen Strandschläfer.

Der Wind ist nur ein Besucher. In der Regel kommt er vom Meer. Nichts anderes sollte man sich wünschen. Zu nahe sind Pizzerias, Grillstationen und die örtliche Kanalisation.

Blauer Himmel, sauberes Meer, eine leichte Brise sind das Ideal. Dann wird der Strand zu einem Sehnsuchtsort und kann uns fortbringen. Überall hin. Ist doch der Strand jener Sehnsuchtsort, der sich nicht selbst erzählt, sondern ausschliesslich die Sehnsucht nach anderen Orten bedient. Zur Produktion dieser Sehnsüchte dient die Lektüre. Das Strandbuch. Der Urlaubswälzer. Dafür braucht es einen steten Ort. Die Strandliege. Sie soll beschattet sein, von übergrossem Schirm, und bequem mit dem Strandtuch gepolstert, stundenlanges Lesen ermöglichen. Elektrolesern stellt der Strand längst ein dichtes WLAN-Netz bereit.

Der bewirtschaftete Strand bildet territorial betrachtet eine Klassengesellschaft des ausgehenden 19ten Jahrhunderts ab, modetechnisch und infrastrukturell orientiert er sich an egalitären Strukturen der späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre.

Die territoriale Komponente des Strandes ist auf radikale Minimalismen zurückgeworfen. Als zugewiesenes Zuhause am Strand kann die Strandhütte fungieren, die Mietliege mit Schirm, oder das schlichte Tuch im Sand. Der soziale Rang manifestiert sich in einer dieser drei Möglichkeiten. Als erste Klasse dürfen sich Dauermieter eine teuren Strandhäuschens verstehen (letztere bilden in Form und Grösse die Aufbauten der Strandkarren des 18ten Jahrhunderts nach). Als Angehörige der Mittelklasse gelten Tagesleiher zweier Liegen unter einem zentralem Schirm. Die Unterschicht der Strandgäste leistet schlicht den Tageseintritt und darf am Vorstrand, der Brandung schon nahe, ein Handtuch auflegen, oder am Pier sitzen – auf Planken oder verwittertem Beton.

Platzfragen mögen ans Theater erinnern und haben dort wohl auch ihren Ursprung. Je besser die Sicht auf die Bühne ist, desto höher sind die Preise. Die Bühne, das zeigen diese Verhältnisse, ist die Zone vor den Schirmreihen. Das Niemandsland zwischen Land und Meer, die Brandungsstirn, das anlaufende Meer, der Horizont und seine Qualität als Theater der Navigation: In der Ferne ziehen Containerschiffe und Kreuzfahrtriesen vorbei, davor präsentieren sich Jachten und geringere Kähne. Die Staffage bilden die Badenden.

Modetechnisch ist der Strand, entsexualisierte Zone sexualisierter Verhältnisse, tatsächlich egalitär konstituiert. Die gängige Bademode lässt nur binäre Entscheidungen zu und diese bilden keine Klassendistinktionen ab: Badeanzug oder Bikini, Slip oder Short, uni oder geblümt, neu oder vintage. Über die tatsächlichen sozialen Verhältnisse erzählen indes die somatischen Konditionen, der Gang, die Haltung und der Grad der Tattooisierung. Der Grad der Nacktheit, der heute als etabliert gilt, hat einen seltenen, aber tödlichen Begleiter: das Melanom.

Ein Antagonist der Direttissima zwischen Strandliege und Meer (der vorherrschenden Bewegung an einem Strand) ist der Strandspaziergang. Er kann zwei Ziele haben, beide dienen dem Stoffwechsel. Der nächstgelegenen Duschpavillion erlaubt es, sanitären Bedürfnissen auf mitteleuropäischem Niveau nachzugeben, sich allenfalls umzuziehen, oder in der Fußrinne Hände, Füße und versalzte Badekleidung süss zu waschen. Die anderen Destinationen sind Strandbar oder Strandcafé. Ihre Namen bezeichnen ihre Funktion. Die erste bedient alkoholische, die zweite nichtalkoholische Bedürfnisse.

Der ideale Strand ist breit und lockt zu Horizontalerkundung. Der Strandspaziergang gilt als moderne Zerstreuung verweist aber auf eine alte Funktion flacher Küstenabschnitte: Hier wird und wurde Material angelandet, das sogenannte Strandgut. Besonders nach Stürmen trugen Wind und Wellen die Übereste gekenterter oder gesunkener Schiffe an Land. Eine gutgehütete Technik vornehmlich englischer Strandgemeinden bestand darin, mit Lampen die Leuchtfeuer weit entfernter Leuchttürme oder die Schiffsbeleuchtungen nicht vorhandener Schiffe zu imitieren und behufs dieser Methodik Schifffe gezielt stranden oder an Riffen zerschellen zu lassen. Der Strandspaziergang mitsamt der Üblichkeit, dabei seltsam geformtes Holz, schöngemusterte Steine und allerlei Muschelzeug aufzulesen ist ein Echo auf eine alte Kulturtechnik strandnaher Küstenbewohner.

Störungen am Strand sind üblich und durchaus willkommen und werden von einer Vielzahl von Vaganten vorgenommen. In der Reihenfolge ihrer Beliebtheit sind das ein Verkäufer wassergekühlter Kokosspießchen, der vielgerühmte Cocobellomann mit seinem Cocobellorap, sodann der tunesische Handtuchverkäufer (”Kofen, kofen, Hantuch, Hantuch”), der zentralasiatische Masseur, der ägyptische Schundliteraturdealer, der subsahranische Kettenhändler und der traurigste in dieser Reihe, der rumänische Kochlöffelverkäufer. Wenn die Carabinieri ihren Rundgang machen, sind sie alle weg.

Die hier beschriebene Prospektierungen eines Strandes teilen nicht alle. In der Sehnsucht nach dem idealen Strand, dem einsamen, dem perfekten, dem naturbelassenen, unverfälschten, haben Aussteiger und Suchende diesen und alle anderen Kontinente bereist. Wurden sie fündig, mussten sie ihre Erlebnisse der Absolutheit strändischen Erlebens dem Dämon der Verschwiegenheit opfern. Jeder Verrat galt als Ende des Geheimtipps. Nicht wenige fanden den Strand fürs Leben. Und blieben dort. Für immer.

Der ideale Strand, das bleibe nicht unverhehlt, ist jener, der Sehnsüchte nicht verbraucht. Der Strand, will er dem Ideal dienen, kann und muss wieder verlassen werden, um diesen Sehnsüchten Raum zu geben. Und sei es jene Sehnsucht, die ganz anderen Orten gilt. Der Strand kann uns dort hinführen.

Manche sagen: Nur der Strand kann das.

…………….

Theorie des Strandes: Warum machen wir Urlaub am Meer? ESSAY ANDREA MARIA DUSL 23. Juli 2016.

Andrea Maria Dusl ist Wiener Autorin, Regisseurin und Zeichnerin. Zuletzt erschien von ihr „So geht Wien“ (Metro-Verlag, 2016).

derstandard.at/2000041588115/Theorie-des-StrandesWoher-kommt-der-Urlaub-am-Meer