Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 17/2024 vom 24. April 2024

Liebe Frau Andrea,

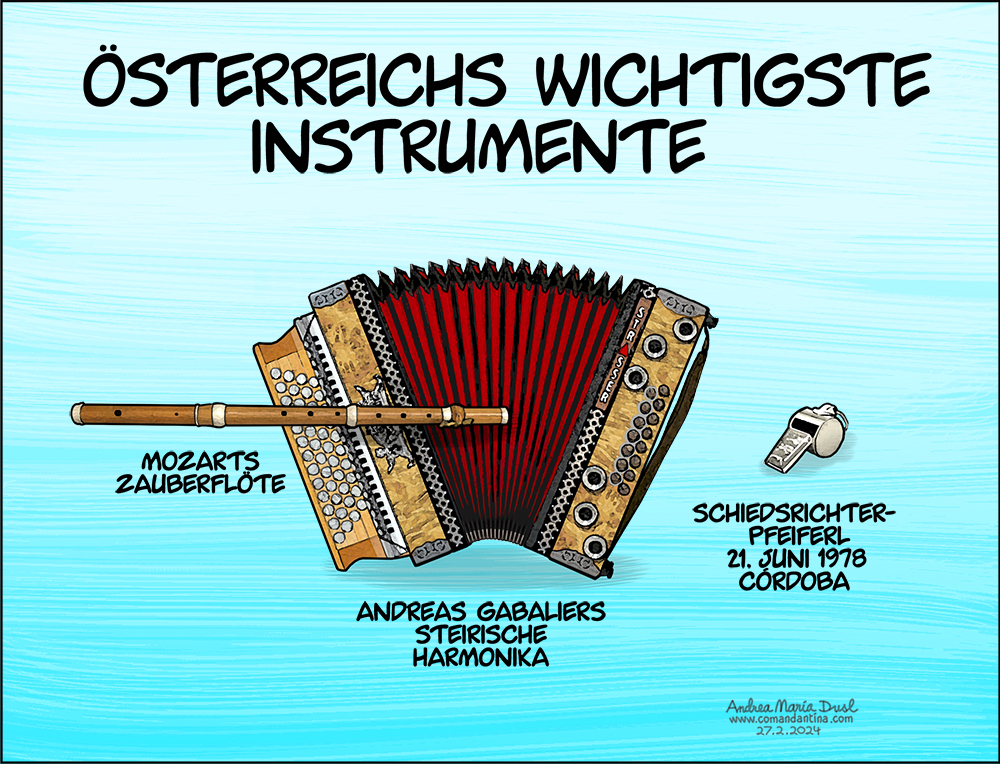

letztes Wochenende, vor einem der wenigen Auftritte unserer Band, kam die essenzielle Frage auf: Woher kommt das Wort „aufzwicken“? Wir konnten es nicht klären, und zur späten Stunde hatten wir die Erkenntnis: Wenn uns jemand helfen kann, dann Sie, Frau Andrea. Warum wird „aufzwicken“ für „jemanden aufreißen“ verwendet? Natürlich lässt sich die Frage nach Bedeutung und Ursprung auch gleich bei „Aufreißen“ weiterführen. Können Sie uns weiterhelfen, damit wir uns bei der nächsten Probe wieder den Akkorddiskussionen widmen können?

Liebe Grüße,

Christian Hattinger, per Email

Lieber Christian, liebe Band,

lebten wir im benachbarten Bayern, verstünden wir unter aufzwicken das Hänseln, Necken und Verspotten eines Dirndls, eines Mädchens also. Leicht lässt sich damit pubertierendes Verhalten junger Burschen verbinden, die weder mit Gefühlen noch Umgangsformen im Reinen sind. Einige Sprachforscher wollen es aus dem Lateinischen ableiten, wo „accipere offensam“ sich über etwas ärgern bedeutet, wörtlich: Eine Unannehmlichkeit erfahren.

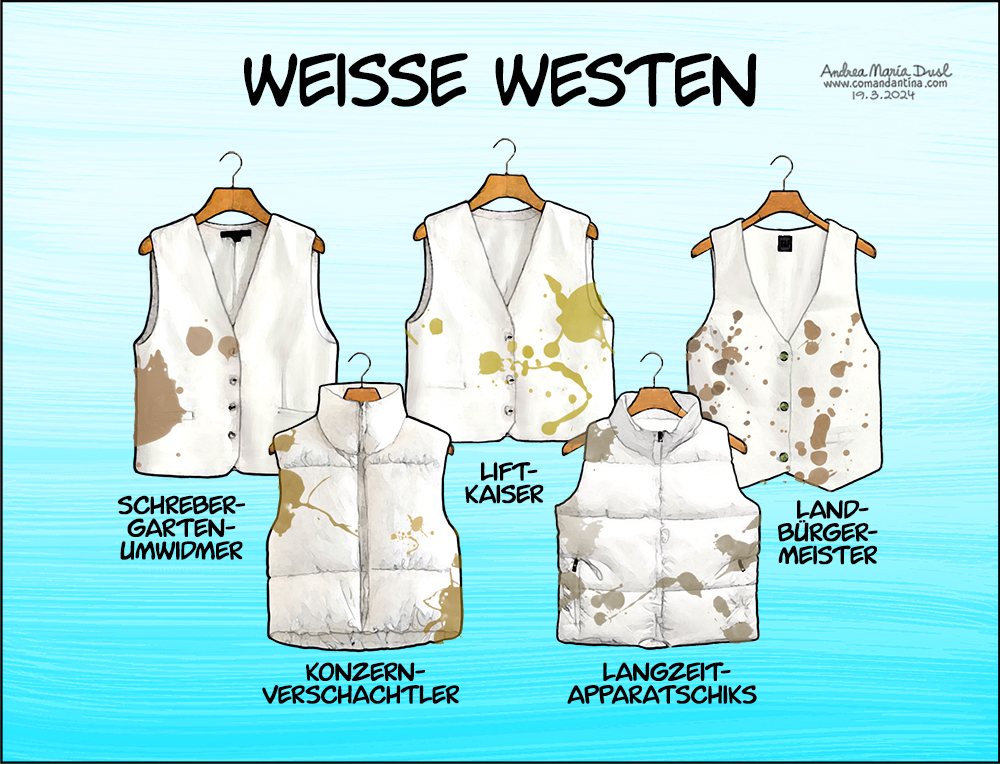

Die Sache liegt vermutlich einfacher. In der fälschlichen Annahme, Frauen wollten erstürmt und erobert werden wie eine widerspenstige Festung, haben sich Sprachbilder aus der handwerklichen Arbeit und dem schnellen Konsum etabliert. Frauen werden im scherzhaften Ton zu Verbrauchsgütern. Die Objekte der sexuellen Zuneigung werden aufgemacht wie Baustellengatter, aufgerissen wie Zementsäcke, aufgezwickt wie verperrte Zaunschlösser. Dem fügen sich andere Synonyme aus der Bauarbeitersprache an: Angraben und anbaggern.

Das Wienerische hat sich zum Thema in poetischer Breite aufgestellt. Zwar wird auch dort der Aufriss gemacht, meist aber wir etwas gefunden, etwa „a Hockn“ (eine Arbeit) aufgrissn oder „a Göd“ (Geld). A Foab (eine Farbe) aufreißn, bezeichnet das harmlose Erröten. Öfter und lieber wird aubandld (angebandelt), aubrodn (angebraten), schmeissd und wiaffd (schmeißt und wirft) ma sich an, schwimmd ma an. Derber und dem Aufreißen schon ähnlich: Das Aufhaun.

Große Poesie indes wäre: Si an Hosn eidsiagn (sich einen Hasen einziehen).