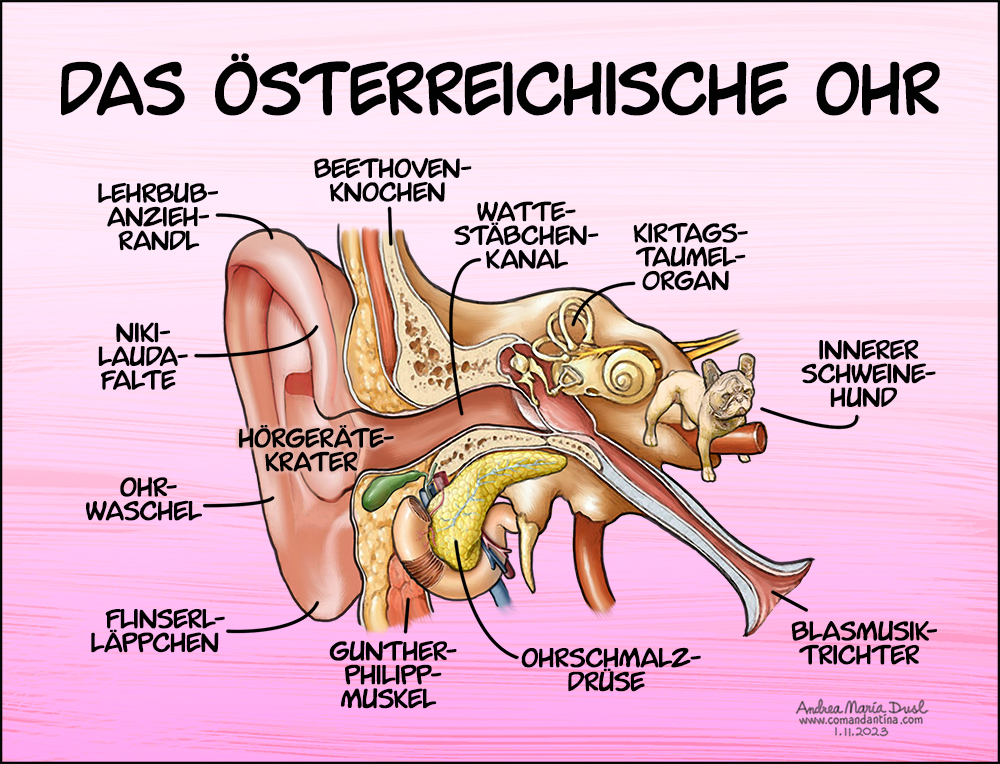

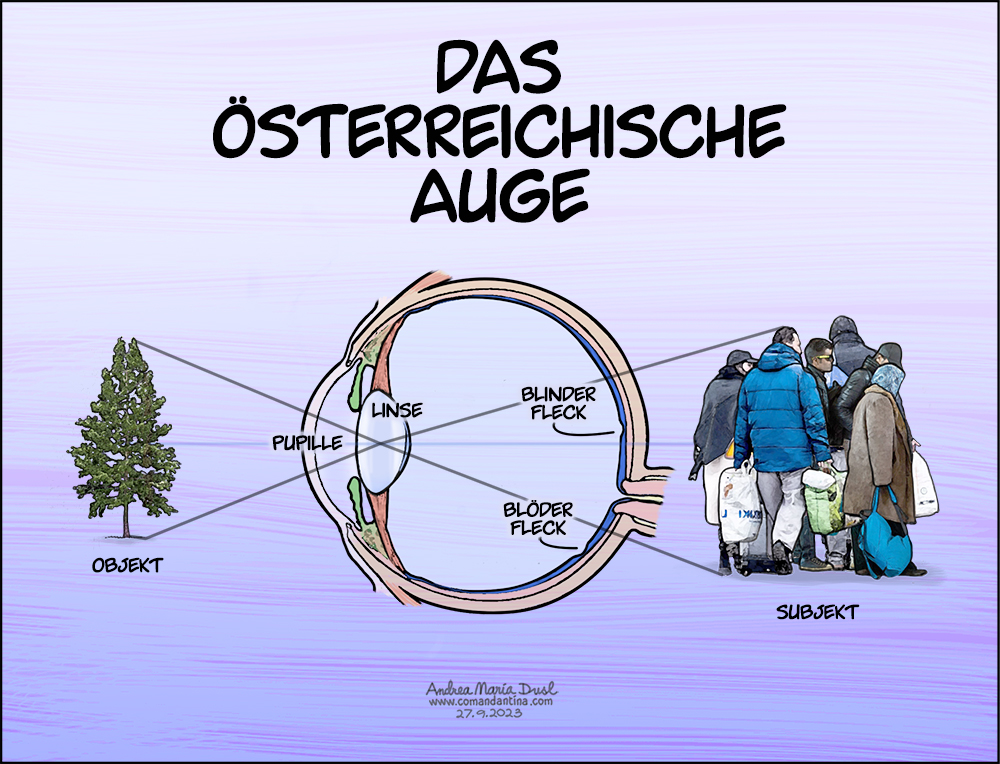

Wie so oft war früher alles besser. Die Guten waren die Guten, die Bösen waren die Bösen. Die Guten waren immer wir, die Bösen immer die anderen. Seit Jahrtausenden ließen sich so die Sympathien lenken. Auch und besonders im Kriegsfall. Die Devise lautete: Hoch die Unsrigen, nieder mit den Anderen! Bis der Fußball in die Welt kam, und mit ihm die Erkenntnis, dass die Guten nicht immer die Unsrigen sind und die Schlechten nicht immer verlieren. Das hat viel Unruhe in den Köpfen der Menschen erzeugt. Besonders in denen der Österreicher (die Österreicherin ist marginal mitgedacht). Wenn die Unsrigen nicht mehr automatisch die Guten, und die anderen nicht automatisch die Schlechten waren, war vielleicht jemand anderer schuld. Der Schiedsrichter! Die Outwachler! Der Rasen, das Wetter, die Losfee, die unzuverlässige Person!

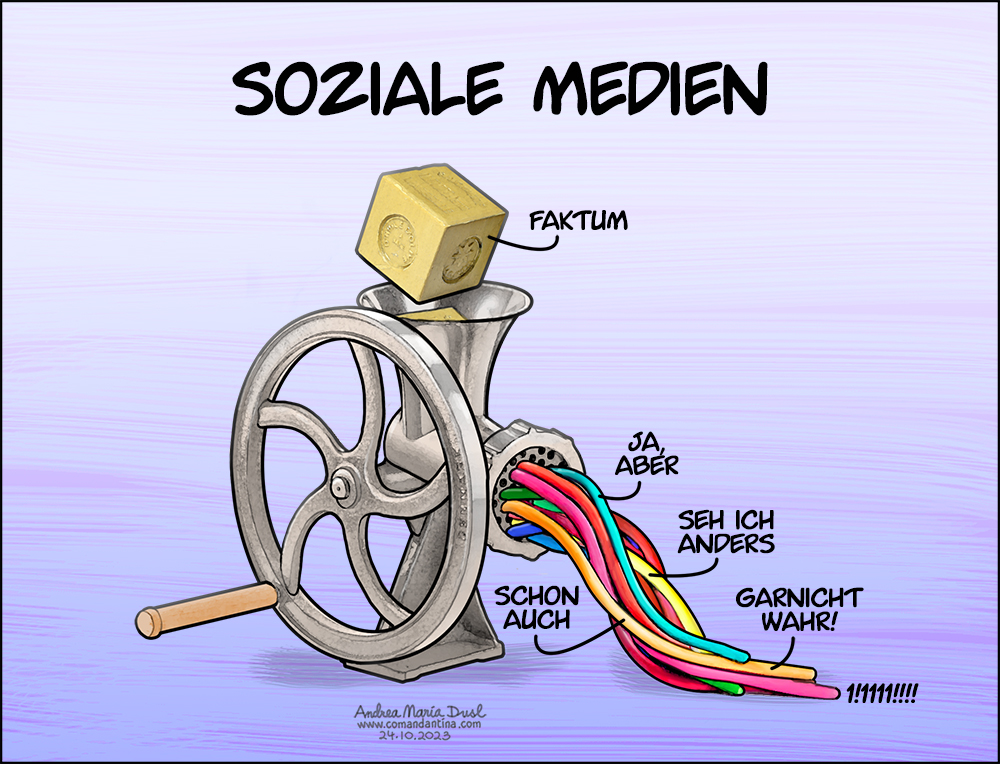

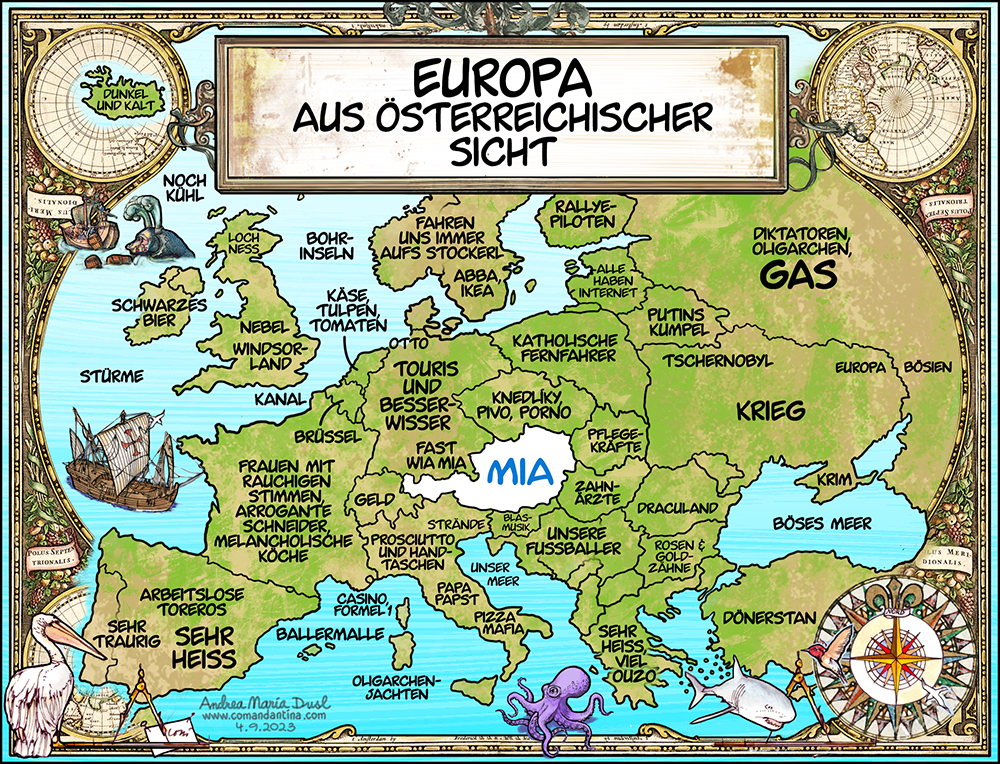

All das muss bedacht werden, will man die Gesellschaft und Ihre Präferenzen in politischen Auseinandersetzungen verstehen. Insbesondere dann, wenn es um die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mittel geht, um den Krieg nämlich. Die jüngsten Anlassfälle martialischer Schrecklichkeiten verstören zutiefst. Wer sind die Guten und wer die Bösen? Darf man die, die zu den Bösen halten, ebenfalls als Böse bezeichnen? Und was, wenn die Falschen zu den Richtigen halten und die Richigen zu den Falschen? Wo beschweren wir uns dann? Und was, wenn mehr Schiedsrichter übers Feld der Auseinandersetzung laufen, als Mannschaften? Und was, wenn auch Frauen und Kinder, Alte und Kranke am Spielfeld stehen?

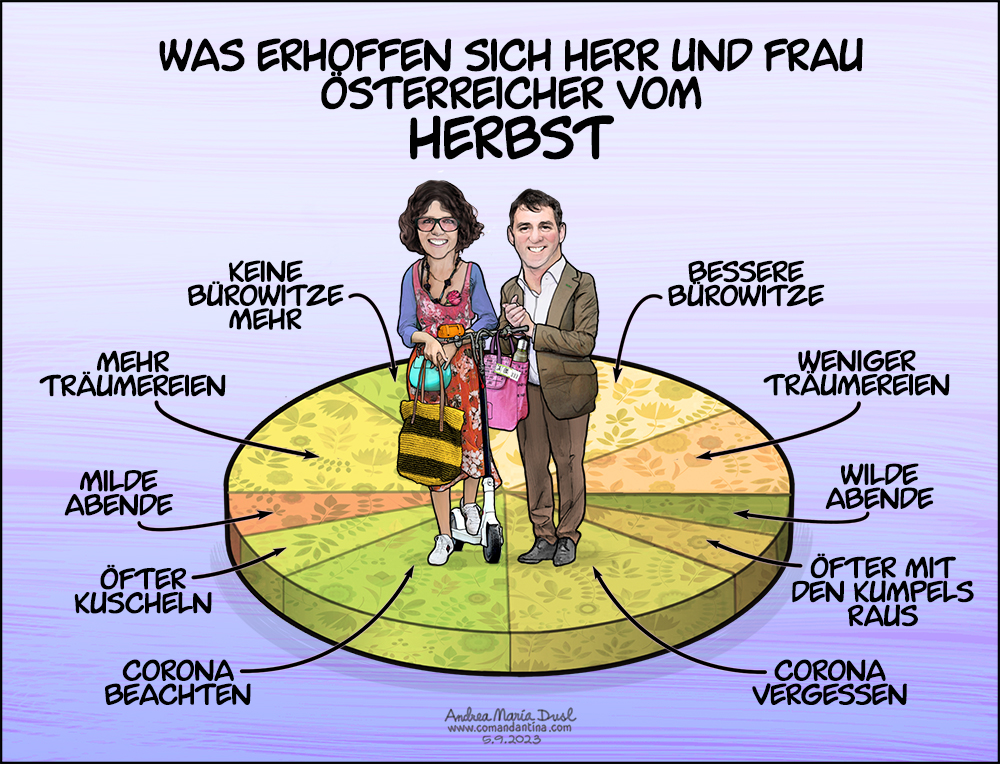

Unlösbare Fragen. Österreichische geradezu.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 8. Dezember 2023.

Newsletter abonnieren:

https://tinyletter.com/Comandantina