Heute Nacht geträumt, ich wäre mit Freundinnen und Freunden, allesamt Burgtheaterschauspielerinnen mit Auftrittsverbot in einer Stadt am Meer gewesen, die aber aussah, wie eine Mischung aus Rimini, Berlin Mitte, Naschmarkt und Karmeliterviertel. Wir lungerten im Schanigarten einer Coronabar unter großen Sonnensegeln und frühstückten gelangweilt, ohne Perspektive. Das Lokal wurde von Kollegen Ulrich Seidl geführt, der im Traum rote Haare und Sommersprossen hatte, und etwas dick war, jedenfalls aber eine Kochschürze mit dem eingestickten Logo „Seidl Restaurant“ trug. Er kam raus, um die Speisekarten zu verteilen. Dabei nahm er mich zur Seite und gab mir eine Speisekarte zu lesen, in die er mit Bleistift Sachen gekritzelt hatte, die nur für mich gedacht waren. Eine Art Motivationsschreiben. Mit mahnendem Blick forderte er mich auf, filmisch weiterzumachen, ein bisschen gehetzt und müde war er dabei. In die Speisekarte eingelegt war zudem der Zeitungsausschnitt eines Boulevardblatts, in dem ich zusammen mit noch wem (keine Ahnung wer), und mit Kollegen Nikolaus Geyrhalter namentlich erwähnt wurde. Inhalt der Meldung war, dass die Filmbranche am Boden liege, und nicht mal wir drei was von uns gäben.

Kategorie: Corona

Nachdenkliches aus dem Corona Ivory Tower.

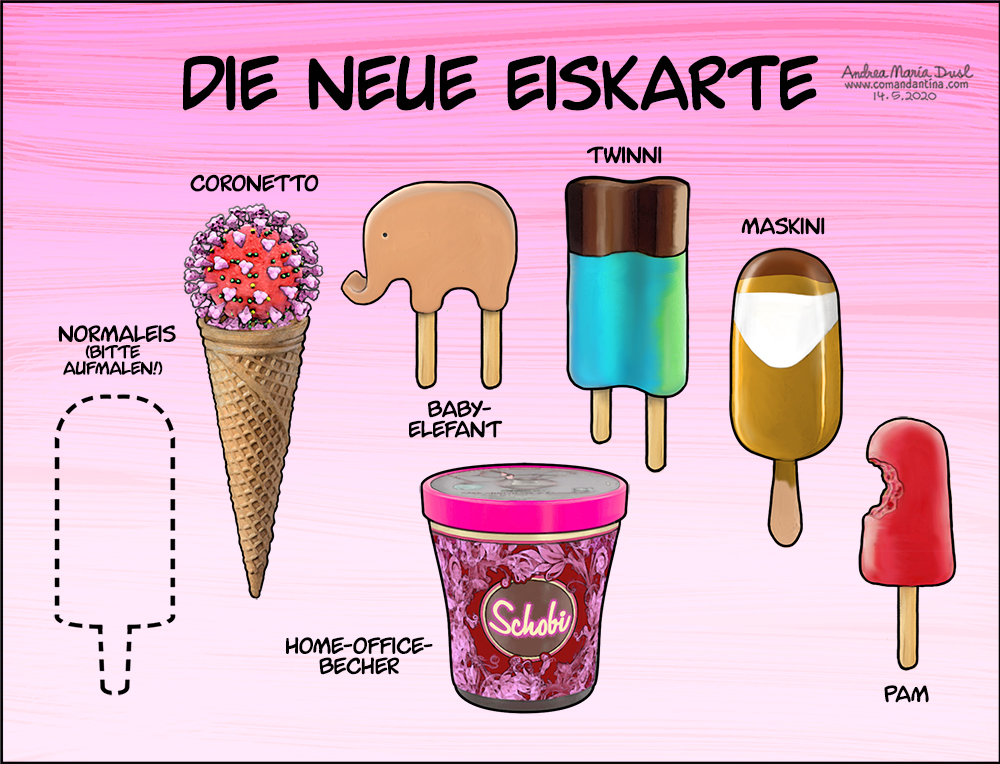

Die neue Eiskarte

Österreicher und Deutsche trennt bekanntlich nicht nur die Sprache, sondern auch die gemeinsame Teilnahme am Fremdenverkehr. Die Rollen der Beteiligten sind dabei fair verteilt. Die Deutschen kommen nach Österreich. Niemals umgekehrt. Die Deutschen bringen das Geld. Die Österreicher tragen es auf die Bank. Um es den Deutschen bei dieser Transferleistung gemütlich zu machen, betreibt das Land der Berge eine Myriade von Penisonen und Hotels, von Wohlfühloasen und Erlebniskasernen. Die Gäste (man spricht: „Gästi“) urlauben am Bauernhof, im Almdorf und im Schlösschen. Winters wird seilgebahnt und kitzgelocht, sommers rundgewandert und mountaingebiked. Dazwischen gibt es Halligalli.

Am wichtigsten ist der Deutsche selbst (die Deutsche ist immer mitgemeint), dann kommt der touristische Begegnungsort, dann kommt lange nichts, dann noch länger nichts, und dann kommt die Kultur. In dieser Reihenfolge werden daher auch die Prioritäten gesetzt. Man spricht vom Wiederaufbau und meint das Wiederaufsperren. Das Land wird hochgefahren, wo doch nur weitergewurstelt wird. Das Jodeln und das Trompeten ist noch zu gefährlich, aber das Eisschlecken ist erlaubt. Auf dem Felde der Kaltgastronomik bringen die Gästi neue Sitten ins Land. Im corona-alerten Norddeutschland regelt eine Verordnung bekanntlich die Konsumation von Mitnehmspeisen. Eisessende haben sich an „erstes rasches Lecken an einer Eiskugel während des zügigen Sichentfernens von der Eisdiele“ gewöhnt. Den „Verzehr des Resteises“ absolvieren sie im Sicherheitsabstand von 50 Metern vom Aushändigungsort.

Deutsche. Wir lieben sie.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 23. Mai 2020.

Wieso heißt es Mund-Nasen-Schutz?

Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 21/2020 zum 20. Mai 2020.

Liebe Frau Andrea,

derzeit wird überall der Begriff „Mund-Nasen-Schutz“ verwendet.

Warum steht hier das Wort „Nasen“ in der Pluralform und das Wort „Mund“ in der Singularform? Müßte es nicht heißen „Mund-Nase-Schutz“ oder „Münder-Nasen-Schutz“? Bitte um Aufklärung,

mit freundlichen Grüßen,

Hanno Hierzegger, per Email

Lieber Hanno,

ganz Österreich, von Corona-Minister Anschober abwärts, verwendet den Mund-Nasen-Schutz (MNS). Man wäre versucht, die von Ihnen angesprochene Irregularität der oberösterreichischen Herkunft des grünen Regierungsmitglieds zuzuschreiben. Indes liegen die Dinge allgemeiner (und komplizierter). Schon vor Covid19 und dem Inkrafttreten jeglicher Pandemie-reduzierender Maßnahmen kannten wir den Begriff des Hals-Nasen-Ohren-Artzes. Auch hier werden einzählige Körperpartien (Hals und Nase) mit mehrzähligen (den Ohren) gemischt. Niemand sagte je „Hals-Nase-Ohren-Arzt“ zu seinem oder ihrem Oto-Rhino-Laryngologen. Woher kommt also das seltsame „n“ zwischen Nase und Schutz?

Die Sprachwissenschaftler wissen mehr, sie sprechen von einem

Fugenlaut, der immer dann verwendet wird, wenn ein Hauptwort, das auf -e endet, mit einem zweiten Wort zu einem neuen Begriff zusammengefügt wird. Ganz ohne Probleme sprechen wir vom „Trompetenspiel“, auch wenn wir nur ein Blech blasen, vom „Sonnenschein“, auch wenn nachweislich nur ein Gestirn vom Himmel brennt, und vom „Krawattenknopf“, auch wenn wir nur einen Binder pro Hemdkragen tragen. Das Fugenzeichen geht auf einen alten Genitiv zurück. So hieß es „des Hasen Stall“, woraus „Hasenstall“ wurde“ und nicht „Hasestall“, ganz wie „des Augen Lid“ zu „Augenlid“ führte und nicht zu „Augelid“.

Das Wienerische hat sehr schnell auf alle sprachlichen Ungenauigkeiten im Schutzmaskengenre reagiert und verwendet für den MNS längst Komposita aus dem eigenen Wörterbuch. Der Volksmund spricht von der Anschobaschiatssn (Anschober-Schürze), dem Ausgehfuahangl (Ausgeh-Vorhang), der Bappnwindl (Pappen-Windel), dem Billafods (Billa-Fotz), dem Fodsnbatal (Fotzen-Barterl), dem Goschnfetzn (Goschen-Fetzen) und der Karauna-Loarfn (Corona-Larven). Für den Babyelefanten werden noch Viennensa gesucht.

comandantina.com dusl@falter.at Twitter: @Comandantina

Kunst, Kultur, Verderben

Es wird immer von den Kulturschaffenden gesprochen, als wären das Außerirdische. Kulturschaffende sind wir alle. Vom Würstelmann bis zur Staatsekretärin, von der Supermarktkassiererin bis zum Galeristen in Stein. Alle schaffen Kultur. Sprache, Rituale, Arbeit, Sport und Spiel, das ganze verdammte Dasein ist Kultur.Was die Verderber von Sprache und Dasein meinen, wenn sie von „Kulturschaffenden sprechen, sind Künstlerinnen und Künstler. Die sind die Ausserirdischen. Weil sie Dinge schaffen, die vorher nicht in dieser Welt waren.

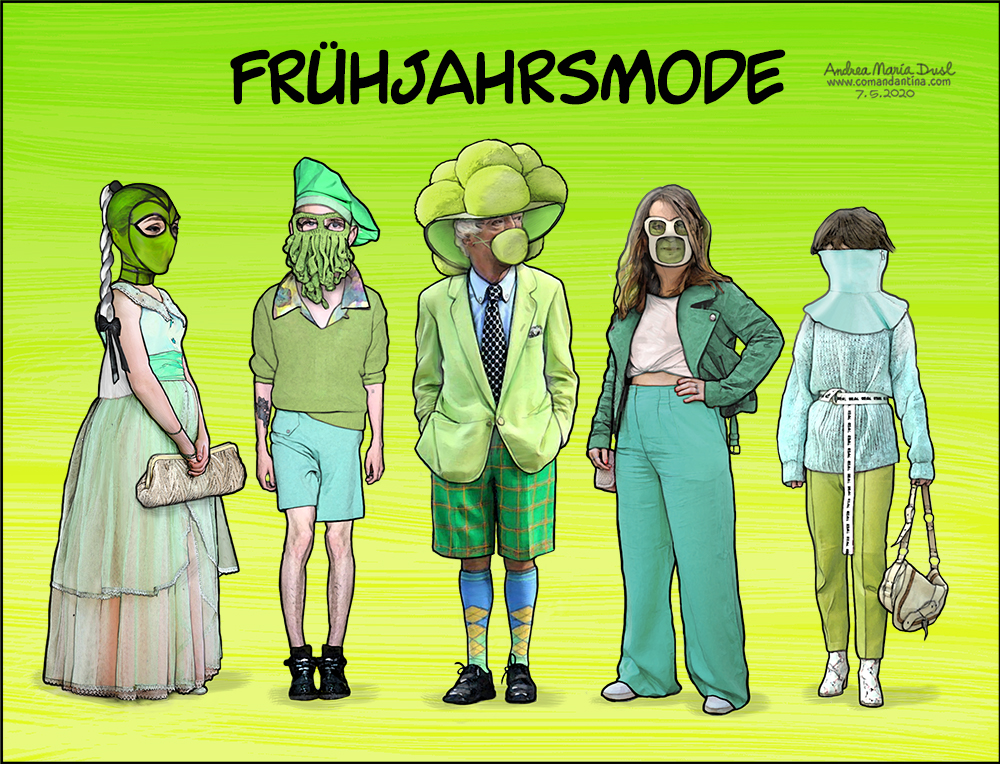

Frühjahrsmode

Corona hatte gerade Bella Italia erfasst, da munkelte man hinter vorgehaltener Hand, die „lombardischen Verhältnisse“ wären schuld an den pandemischen Zuständen. Die abertausenden illegalen chinesischen Textilarbeiter in den Sweatshops der großen Mailänder Modehäuser (und die der weniger bekannten der Pronto Moda) hätten das Virus aus ihrer Heimat eingeschleppt. Hätten sich, so erzählte man sich an den Halli-Galli-Theken von Ischgl und Sankt Anton, im Chinesischen Neujahrsurlaub angesteckt, bei verruchten Ritualen wie dem Löffeln von Fledermaussuppe, dem Einschneiden von Schuppentierkoteletts (und dem Aushecken seltsamer Modetorheiten).

Die Frage, wie es abertausende illegale chinesische Textilproletarier schafften, unbemerkt durch die halbe Welt zu fliegen, wurde nicht gestellt. Ungeklärt blieb auch, wie ihnen die Wieder-Einreise in den Schengenstaat Italien gelang. Den abertausenden illegalen (und wohl schon hoch fiebernden) chinesischen Textilarbeitern.

Das Narrativ war klar. Hie die gierige, von mafiösen Strukturen durchsetzte, dem lasterhaften Rummel der Alta Moda verfallene italienische Schönschneiderei, da die undurchsichtigen, zu jeder gesundheitlichen Schandtat bereiten Arbeitsameisen aus dem fernen Gewaltreich. Zwei Vorurteile zum Preis von einem!

Erst viel später durften die Geschichten in den Giftschrank der großen Verschwörungstheorien gelegt werden, waren die chinesischen Akkordnäher doch durchwegs negativ getestet worden. Das Bummerl der Corona-Super-Spreaderei haben jetzt die Tiroler. Deren Gastro-Rituale: Schnitzel-Pommes und Schnapserl ex.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 16. Mai 2020.

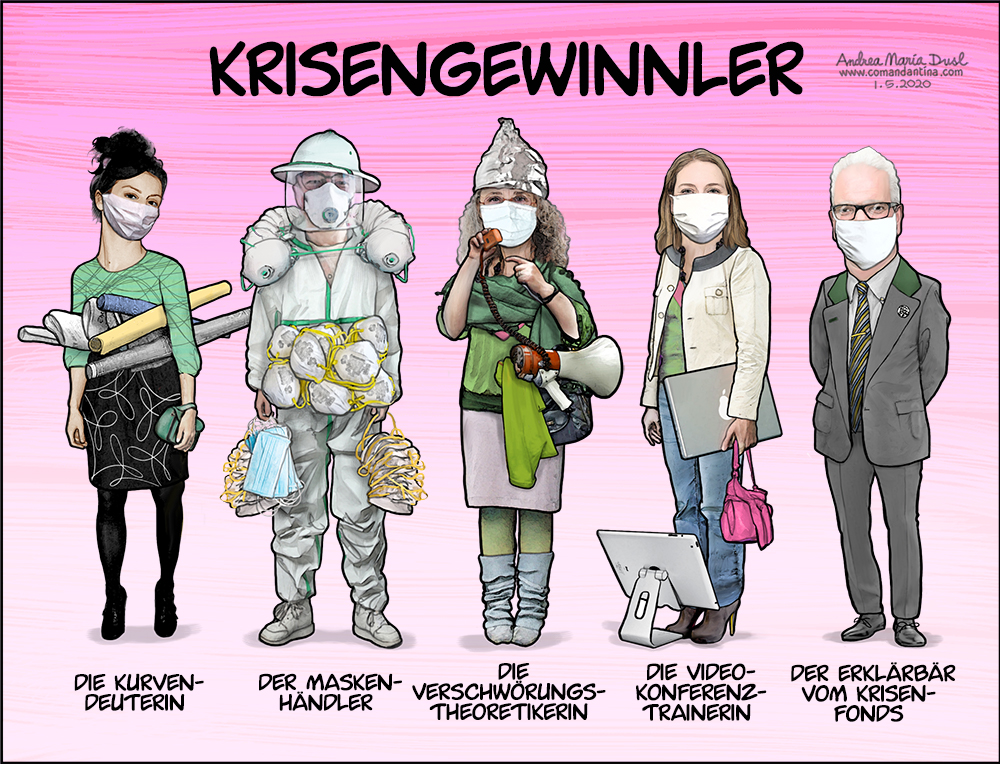

Krisengewinnler

Wir würden, sagte Bundeskanzler Kurz in einem denkwürdigen und vielzitierten Fernsehinterview Ende März, auch in Österreich bald die Situation haben, das jeder irgendjemand kenne, der an Corona verstorben sei. Nun ist dieses „bald“ zumindest kalendarisch bereits eingetreten und jeder kennt viele, die niemanden kennen, der an Corona verstorben sei. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: Der Bundesmessias ist kein erfolgreicher Prophet – mäße man die Qualität einer Prophezeiung an ihrem Eintreten. Kurz‘ Qualitäten als Pressekonferenzprofi und Beliebtheitskurvenakrobat bleiben davon unberührt.

Sprechen wir von anderen Erfreulichkeiten, sprechen wir vom Guten, das uns der Shut-Down, die Ausgeh-Beschränkungen und Betretungsverbote gebracht haben. Alle im Land wissen nun, wie groß ein Babyelefant ist, seine Dimensionen reichen vom Format eines Meerschweinchens bis zur Größe eines Zirkuselefanten. Viele haben ihre Kinder neu kennengelernt. Wichtigste Erkenntnis: Auch Kinder haben Probleme am Arbeitsplatz. Auch Kinder sind nicht gerne im Home-Office.

Eine groteske Wendung ins Gütliche hat indes eines der brennenden Mode-Probleme des Landes genommen. Vermummung ist keine Verwaltungsübertretung mehr. Das Verhüllen oder Verbergen der Gesichtszüge an öffentlichen Orten ist nicht mehr strengstens verboten und strafbar, sondern bekanntlicherweise strengstens vorgeschrieben und das Unterlassen strafbar. Wer also momentan mit einer Cowboy-Maske vorm Gesicht in die nächste Bank einreitet, um dort ordentlich Zaster abzuheben, riskiert keinen Kobra-Einsatz mehr.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 9. Mai 2020.

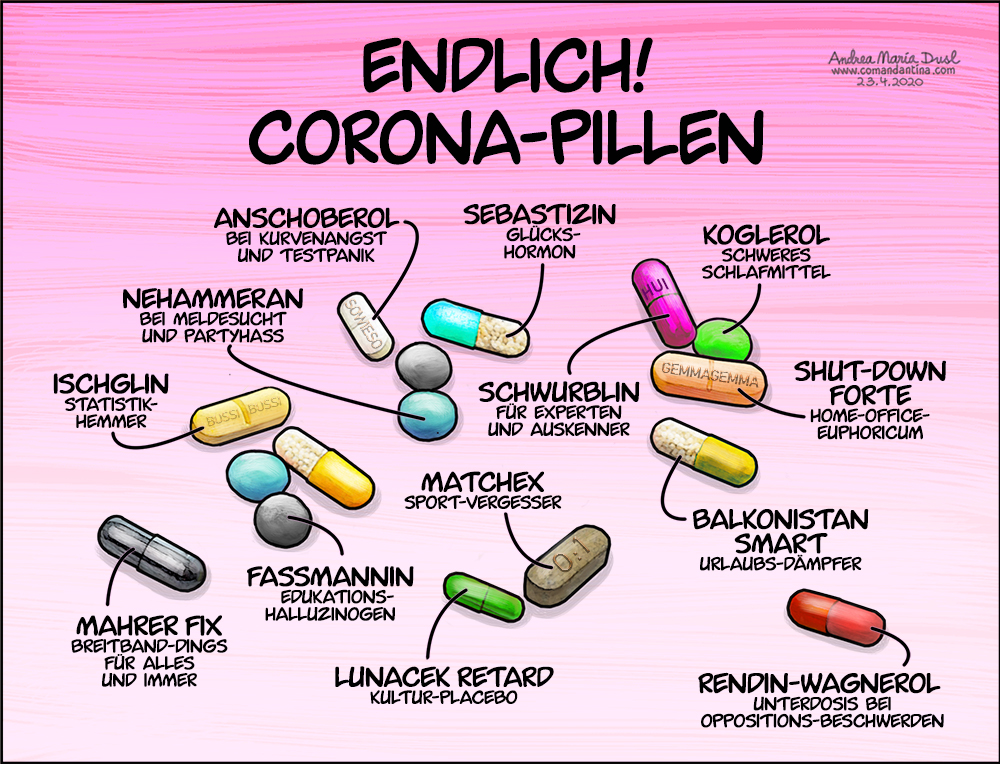

Endlich! Corona-Pillen

Ein heißer Spätfrühlingstag. Die Szene ist so gespenstisch wie real. Die Frau trägt keine Maske, aber eine Zipfelmütze am Kopf. Ihr Gesicht, sichtbarer Ausdruck ihrer persönlichen Verfassung, ist frei jeder Vermummung, aber grotesk verzogen. Die Zipfelmützenfrau steht im Drogerie-Supermarkt an der Kasse und ist außer sich. Sie fuchtelt mit ihrer Bankomatkarte und zetert. Man könne ihr nicht zumuten, schreit sie, ihre Karte ein zweites mal in ein verseuchtes Kartenterminal zu stecken. Der Überwachungsschrott funktioniere ausgerechnet bei ihr nicht, das sei kein Zufall. Und wenn doch, nur unter Gefahr für Leib und Leben. Die beiden Supermarkt-Kassiererinnen und die anderen Kundinnen stehen stumm und starr, zu Salzsäulen erstarrt, als wären sie gerade Geiseln in einem Banküberfall. Aber das hier ist kein Banküberfall, das hier ist ein ganz normaler Drogerie-Supermarkt-Vorfall: Karte kann nicht gelesen werden, Kundin wird unrund.

Warum sie Angst habe vor den Bankomat-Tasten, will dann eine der Geiseln wissen, aber keine vor einer Tröpfcheninfektion. Eine andere wird direkt: Warum, wütende Frau mit der Zipfelmütze, tragen sie keine Maske? Kümmern sie sich um ihren eigenen Scheißdreck, sagt die Frau dann, sie bekomme Ausschlag von der Maske. Diese ganze Geisterbahn hier sei absurd. Es fallen die Worte Irrenhaus, Polizei, Behandlung. In dieser und anderen Reihenfolgen.

Die gespenstische Szene fasst alles Geschehen dieser Tage zusammen. Verleugnung und Überangst, Fremdbestimmtheit und Freiheitsdrang, Realität und Irrealität, Gesellschaft und Individuum. Insgesamt: Österreich.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 2. Mai 2020.

Hoch der Erste Mai!

Heute ist Erster Mai. Wegen Corona, diesem elendigen Vollschoitlvirus marschiere also nicht mit der Bezirksorganisation Alsergrund zum Wiener Rathaus. Niemand marschiert. Der 1. Mai findet an den Fenstern und in den Herzen statt.

💕 ❤️ Hoch der Erste Mai! Hoch die Internationale Solidarität! ❤️💕

Grüßen in Zeiten der Krise

Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 18/2020 zum 29. April 2020.

Liebe Frau Andrea,

wir leben ja jetzt alle in seltsamen Zeiten. Babyelefantenabstand, Masken und so. Wie grüßt man jetzt eigentlich richtig?

Bitte um Hinweise und Tipps,

Fiona Krafft, Leopoldstdt, per Email

Liebe Fiona,

das Grüßen als ritualisiertes Element der Begegnungskultur ist dem strengen Regime der Codes und Bedeutungen unterworfen. War das Schütteln der Hände noch Anfang März ganz normal, ist es inzwischen völlig aus der Mode gekommen, ja es gilt als roh, verantwortungslos und verstörend. Ähnliches gilt für die Umarmung, den (schon vorher selten gewordenen) Handkuß, das Bussi-Bussi unter Innenstadt-Freundinnen und Ischgl-Hoteliers, und den Handschlag der Qualitäts-Haberer. Die Gründe für das Verschwinden dieser Grußformen sind bekannt: Angst vor Ansteckung, Angst, als Ansteckungs-Verleugner diskreditiert zu werden, Angst, von Vernaderern vernadert und von der Polizei wegen Mindestabstandsunterschreitung bestraft zu werden.

Wie grüßt man also in Zeiten von Corona richtig? Noch haben sich die abstandwahrenden Grußformen nicht konsolidiert. Häufig sieht man das Heben der (abgewinkelten) rechten Hand, verbunden mit einem monarchischen Winken. Geübtere spreizen die Mr.-Spock-Hand zum Vulkaniergruß, der (wie comandantinaseits in Falter 21/2009 erörtert) eigentlich die eine Hälfte des aaronitische Segens (hebräisch birkat kohanim) ist, benannt nach Moses‘ Bruder Aaron. An Eleganz kommt dem auch das aristokratische Nicken des Kopfes gleich, hier darf Kardinal Schönborn als vorbildlicher Grüßer genannt werden. Die „asiatisch-höflich-freundliche“ Namaste-Verbeugung von UHBP van der Bellen hat sich indes, trotz ausgiebiger Empfehlung in einer Fernsehansprache, nicht durchgesetzt.

Aus Asien kommt auch das Low Five, das Aneinanderstoßen der reziproken Sneakers-Innenseiten einander Grüßender, erst der rechten, dann der linken. Das sieht schon sehr elegant aus und wahrt den Abstand in der Größe eines maltekischen Baby-Zwerg-Elefanten. Ähnlich vorbildlich ist das chirurgische Grüßen mit korrespondierenden und nach vorne gestreckten Ellbogen. Das Grinsen (der Schmuck der Dummen) ist den Zoom-Konferenzen vorbehalten.

comandantina.com dusl@falter.at Twitter: @Comandantina

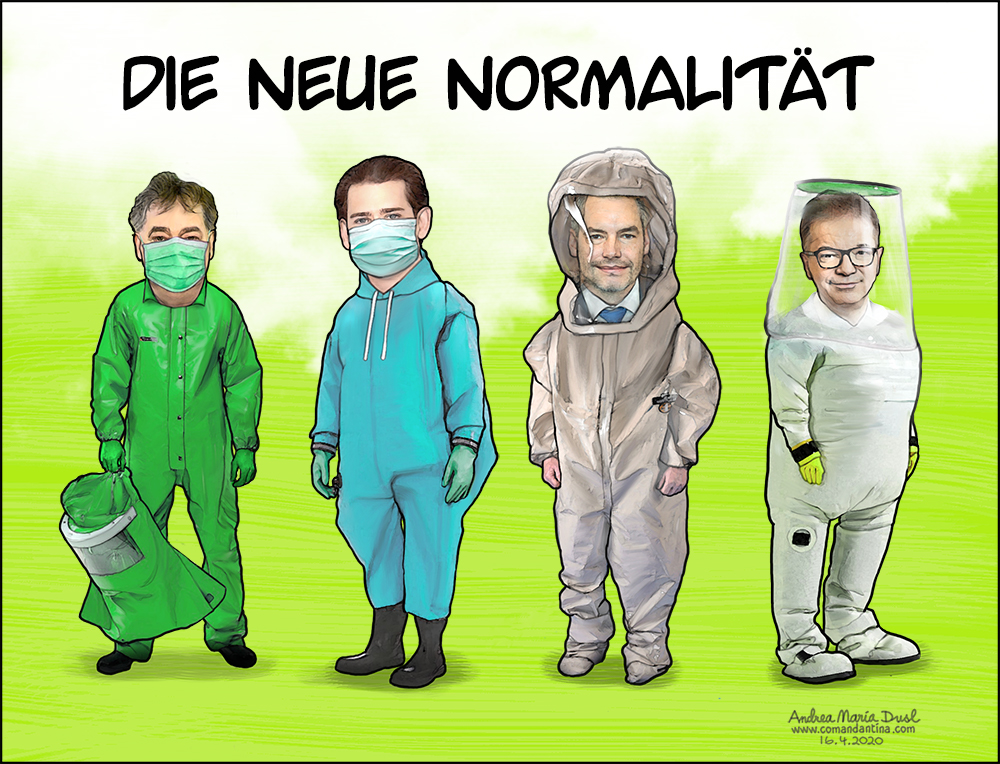

Die neue Normalität

„Mögest du in interessanten Zeiten leben“, lautet ein chinesischer Fluch. Als gelernte Österreicher erliegen wir der Versuchung, die Malefiktion auch zu verorten: „Mögest du in einem interessanten Land wohnen!“ Beide Wünsche werden gerade von der Wirklichkeit eingelöst. Österreich ist in ein interessantes Zeitalter eingetreten. Das Coronozän erfasst uns alle, jung und alt, getestet wie ungetestet, gesund oder hospitalisiert.

Wir leben in einer neuen Normalität, erklärte der Bundeskanzler jüngst, die Diagnose wurde im Rahmen einer der täglichen Pressekonferenzen gestellt. Zur neuen Normalität gehört nicht nur Frischverordnetes aus dem Bergwerk der Message Control, sondern auch Bewegungsmuster aus dem Tagabbau der Motion Control. Wer auch immer sich die Choreographie ausgedacht hat, mit der türkismaskierte Regierungsmitglieder dieser Tage an ihre Plexiglaspulte schreiten, outet sich als Fan der deutschen Roboter-Band „Kraftwerk“. Die neunormale Auftrittsform wurde lange eingeübt, in den Ballettsälen der Ministerien, in den langen Fluren der Chefsektionen. Der stechgeschrittene Aufmarsch signalisiert Kontrolle. Eine Tugend, die gänzlich neunormal ist. Die sublime Form des mechanischen Abstandwahrens hat sich im ganzen Land durchgesetzt. Wo früher balkanhaft die Trauben standen, stehen jetzt, britisch gereiht, die Schlangen. Vor den Baumärkten und Heimwerkerläden, vor den Gartencentern und Floristikbetrieben, vor den Autowaschanlagen und den Grillkohlehandlungen. Österreich ist auf seine alten und gefährdeten Tage ordentlich geworden.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 25. April 2020.

Kein Erster Mai

Shut-Downs, Quarantänen und Zusammenkunftsverbote hemmen unser soziales Leben allerorten. Corona, die Königin der Viren macht auch vor der traditionellen Mai-Kundgebung der Wiener Sozialdemokratie nicht halt. Andrea Maria Dusl denkt für das STANDARD-Album über den rötesten Tag des Jahres nach. Heuer wird er nicht stattfinden.

Hier geht’s zum –> Artikel im Standard.

Welcher erste Mai mein erster Erster Mai war, kann ich nicht sagen. Die Sache ging aber schon früh los. Früh in meinem Leben und früh für einen Feiertag. Erst zog mich der Erste Mai ans Fenster, dann auf die Gasse und schließlich, mitmachend, auf den Rathausplatz. Ähnlich wie Weihnachten (leichtes Christkindgebimmel) und Ostern (Kirchturmgeläut) war der Erste Mai immer auch ein heftiges akkustisches Ereignis. Der erste Mai war nämlich laut. Blasmusikalisch laut. Das mag für Landkinder nichts außergewöhnliches sein, für die Kinder aus Wien war der Klang einer Musikkapelle etwas singuläres, an phonetischer Präsenz vergleichbar mit den Sounds, die aus den Lautsprecherwägen der Zirkusankündiger kam.

Am Schmettern der Kapelle konnte man die Marschierenden schon von weitem hören, und wer direkt an einer der Routen wohnte, konnte sie sehr bald auch sehen. Viele Menschen, junge und alte, die hinter Fahnen schritten, roten natürlich, vielen roten, und auch ein paar blauen (denen der Falken). Die Marschierenden trugen rote Jacken, rote Mützen, rote Schals, schwenkten rote Wimpel, und zogen rote Luftballons hinter sich her. Das war alles nicht sehr katholisch (die Blasmusik mal ausgenommen), aber insgesamt sehr wienerisch.

An ein Mitgehen dachte ich als Kind noch nicht, meine Eltern waren zwar Kreiskywähler, aber ganz dem bürgerlichen Habitus verpflichtet. Am Fenster standen wir dennoch und sahen den Maibewegten zu. Und weil ich ein Kind war, winkte ich. Die Vorbeigehenden winkten zurück (es kann auch umgekehrt gewesen sein). Das Statische und Kurze an meinen frühen Maiteilnahmen sollte ins Mobile und Längere kippen, als ich ein eigenes Fahrrad hatte, mit dem ich an Werktagen ja auch in die Schule fuhr.

So ein Fahrrad, das war stadtweit bekannt, konnte, sollte, musste man an einem Ersten Mai festlich schmücken, mit rotem Krepp, in die Räderspeichen geflochten, mit roten Fähnchen, an die Lenkstange gebunden. Zu diesem vexillaren Aufputz addierte sich ein einmaliges Element des ausdrücklich Erlaubten: Fahrräder durften dauergeklingelt werden an einem Ersten Mai. Das war schon sehr fein. Jahrelang bin ich also am Ersten Mai nicht mitmarschiert, sondern laut schellend mitgefahren. In der Seitenfahrbahn. Zwischen den Marschierenden herumzugurken, hätte sich niemand getraut, ich schon garnicht. Irgendwann, meist bei der Uni, hieß es dann absteigen, und in die Passivität geworfen, den Zügen auf der Ringstraße beim Vorbeimarschieren zuzusehen. Neidvoll, wie alle Zuseher großer Sachen. Im Gegensatz zum Blick aus dem Wohnungsfenster war das Danebenstehen schon fast ein Mitmachen.

Und dann irgendwann habe ich das Rad daheimgelassen. Habe das pünktliche Kommen des Leopoldstädter Zuges antizipiert, mich beim Nahen der Blasmusikklänge nach unten begeben, bin eiligen Schrittes die Gasse entlanggelaufen und habe mich eingereiht. Aber was war das für ein Einreihen? Es war ein zaghaftes, bescheidenes, ich kannte ja niemand, und niemand kannte mich. Es gab kein Hallo, kein Grüssdich, kein Freundschaft. Und dennoch war es etwas Selbstverständliches, und vielleicht sogar etwas Heiliges. Ich war also einfach da, in dieser hehren Sache. Ging mit, wieder am Rand natürlich, aber schon in der Hauptfahrbahn, im hinteren Drittel. Lernte das erlaubte Gehen auf unerlaubten Strecken. Und irgenwann, an einem anderen Maibeginnmorgen auch auch die Teilnahme am bisher Unbekannten. Lernte das Einfinden am Bezirkstreffpunkt, das langsamen Warten auf den Abmarschzeitpunkt, das Abgehen der ganze Route (Winkende in Fenstern!), das Größerwerden des Zuges (Radfahrende in den Seitenfahrbahnen! Mitmachbereite am Gehsteigrand!), das Warten an den großen Kreuzungen und schließlich den Einzug auf den Rathausplatz. Aber was war das Alles? Eine Demonstration? Ein Umzug? Eine Prozession? Für eine Prozession war es zu fröhlich (und zuwenig klerikal), für einen Umzug zu feierlich, und für eine Demonstration zu institutionell.

Von Außenstehenden, wohlwollenden wie übelwollenden, aber auch von neutralen Beobachtern wird der Sternmarsch aus den Bezirken und Sektionen Wiens zum Rathausplatz als Huldigung der Stadtspitze, der Gewerkschaft und (so der Fall) eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers verstanden. Wie wird das Ereignis medial und privatanekdotisch wahrgenommen? Auf massiv erhöhter Tribüne stehen Auserkorene, winken mit roten Taschentüchern und freuen sich über die Einziehenden. Das ganze wird als seltsame Parade verstanden, die Traditionen des Vorbeimarsches an der Ehrentribüne am Roten Platz (des Balkon des Leninmausoleums also) nacherzählt. Dabei ist es ganz anders. Auch Teilnehmende auf der Tribüne mögen das nicht in aller Konsequenz wissen.

Der Rathausplatz mag das Ziel sein, seinen Ausgang aber hat der Marsch weit draußen, in den Bezirken Wiens. Hier formiert sich die sozialdemokratische Basis, die Mitglieder und Bewegten von Sektionen, Organisationen, Vorfeldorganisationen, Verbänden, Fraktionen der SPÖ, in der Regel jener der Stadt. Unter Mitnahme ihrer Fahnen (meist alter), von Transparenten (auch kritischer) und anderen Sichtbarkeiten (Abzeichen, Fähnchen, rote Nelken) marschieren sie auf alten Routen Richtung Rathausplatz. Zu einem einzigen, oft vergessenen Zweck: Dem Rathaus, also der Obrigkeit, ihre Stärke zu zeigen. Gehuldigt wird nicht den dort Stehenden, sondern einzig einer Idee: Der Arbeiterbewegung und ihren Werten. Und so heißt der Erste-Mai-Aufmarsch der Sozialdemokratie Wiens auch „Demonstration“.

Sollte sich die Tribüne (oder ausgewählte Partizipierende dort) von den Zielen der Sozialdemokratie entfernt haben, wird das von der Basis sichtbar und hörbar kundgetan. Zugegeben, das geschah noch nicht so oft. Die gellenden Pfiffe und Buhrufe gegen Werner Faymann und seine Prätorianer waren, auch wenn das die Tribüne damals als verräterische Schmach wahrnehmen musste, ein Zeichen der Stärke der Sozialdemokratie, nicht eines der Schwäche.

Die schwachen Zeichen sitzen ohnedies wo anders. Des Mitmarschiens ungeübt oder müde sitzen ausgewählte Salonmarxisten mit schriftstellerischer, psychoanalytischer und sozialwissenschaftlicher Kompetenz, in Lautsprechernähe zum Rathausplatz. Mit Sonnebrillen und Seidenschals angetan fläzen sie in der Sonne der Café-Landtmann-Terrasse und lamentieren über die rhetorischen und inhaltlichen Defizite der Rathaus-Reden. Auch sie wissen um die Kraft der Rituale.

Diesen Ersten Mai werden keine Blasmusikkapellen vom Kommen der Bezirksroten künden, denn die Bezirksroten werden sich nicht am Treffpunkt eingefunden haben. Vielleicht wird jemand am Fenster stehen, aber da wird niemand vorbeimarschieren.

Die Bewegten und Lamentierer werden diesen Ersten Mai in großem Abstand voneinander verbringen, sich, so sie eines haben, im Home-Office einfinden, um allfälligen Live-Streams der Parteispitze lauschen. Sollten Pfeiferl vorbereitet worden sein, werden sich diese nicht zu einem Konzert verdichten, Unmut wird zu Wehmut werden. Dieser Erste Mai wird nicht sein wie sonst. Dieser erste Mai wird nicht stattfinden.

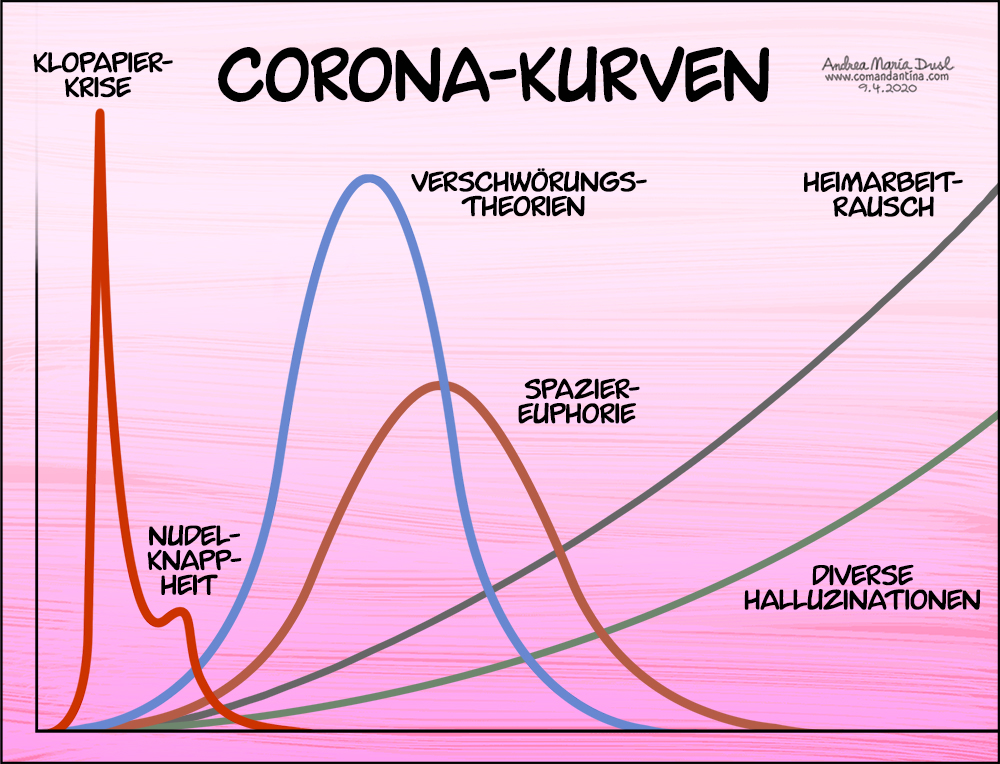

Corona-Kurven

Viel wird dieser Tage über Maßnahmen gesprochen. Und über Verordnungen. Regierende reagieren, Reagierer regieren. Corona ist die Königin der Krisen. Ihre Prinzessinnen tragen undichte Masken, turnen auf Kurven und tappen im Zifferndunkel. Die normativen Kraft des Faktischen schafft Regeln, wo vorher keine waren, und schafft ab, was vorher gut geregelt war. Pandemieweit werden alte Benimmvorschriften durch neue ersetzt. Die Welt, sagen die Experten (und Experten sind wir doch alle), ist schon jetzt nicht mehr die Welt, wie wir sie kannten. Die Leute, die an den Schaltgestängen der Macht stehen, sind durch Corona ins Überwirkliche geschleudert. Vernunft wird denunziert, Unvernunft herbeigeträumt.

Dabei wird gerne vergessen, dass die Sprache genauer ist, als jede ihrer Anwendungen. Sollte beim Ergreifen von Maßnahmen nicht bedacht werden, dass bei diesem Vorgang Maß genommen wird, nicht Maß geraten? Dürfen wir den Produzenten von Verordnungen ins Pflichtenheft notiert, dass das Wort seine Bedeutung aus der Ordnung zieht? Verordnungen, die Unordnung schaffen, sind faul, selbst wenn ihre Autoren fleißig waren.

Wie wird es weitergehen? Wie weit wird es gehen? Wem dürfen wir vertrauen, wem nicht? Werden wir überwacht, oder sind wir schon die Überwacher? Sind wir noch eine Gesellschaft, oder schon eine Herde? Und wird alles wieder gut, wenn wir alle immun sind? Und wer ist „alle“? Und was wird gut sein, wenn wir vergessen haben, wie es einmal war? Und wenn wir es selbst nicht vergessen haben, wie erinnern wir die daran, denen es entfallen ist?

So viele Fragen. So wenig Antworten.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten vom 18. April 2020.