Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten 004 Jg.70, 2014.

Die einen sagen, es gehe bei Weihnachten und den daran hängenden Festen Sylvester und Dreikönig um die Geburt, religiös-spirituell betrachtet um die Niederkunft eines Gottes, astronomisch-profan gesehen um das (Wieder)-Länger-Werden der Tage. Die winterliche Fest-Trias gelte der Zeit an sich, ihrem Wesen und ihrer Verankerung im familiären und gesellschaftlichen Leben. Die Wintersonnenwende sei eine Art Uhrenvergleich. Immerhin werden die westlichen Kalender Schlag Mitternacht eines 31. Dezembers auf Null gestellt, um nicht nur eine neue Stunde, einen neuen Tag und einen neuen Monat, sondern gleich auch ein neues Jahr zu beginnen. Strenggenommen wäre der bessere Moment für diese Umstellung ja der 21. Dezember (die tatsächliche Sonnenwende) – die Verfügbarkeit dieses Datums für festliche Begehungen muss aber wohl bis zur nächsten grossen Kalenderreform warten.

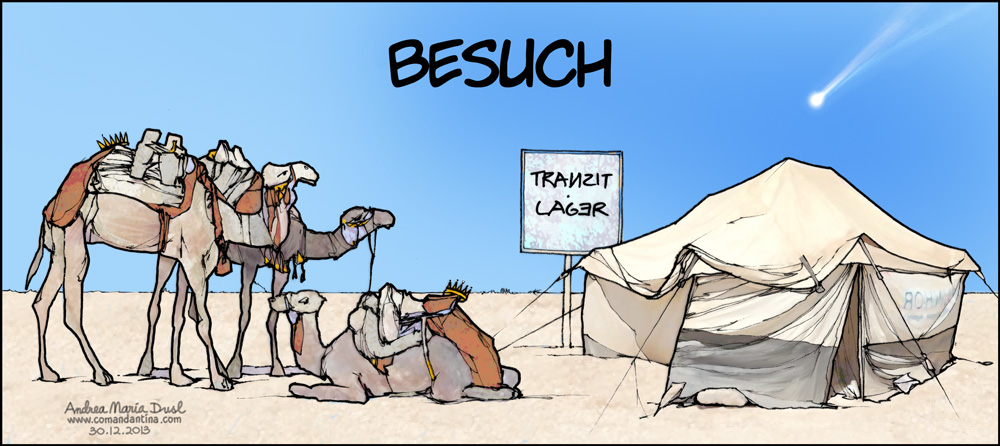

Nada, sagen andere Kulturwissenschaftler, Weihnachten und seine Compagnions Sylvester und Dreikönig stehen in Diensten ein ganz anderen Themas. Dem des Besuchs. Blenden wir die Geburt des Jesusknaben, den Datumswechsel und den Stern von Betlehem aus, kann der Blick auf den doch sehr deutlichen Besuchs-Charakter der drei Feste geschärft werden. So stellt sich Weihnachten biblisch gesehen als Besuch des ‘Hochheiligen Paares’ im Örtchen Betlehem dar. Der Anlass, eine Volkszählung könnte profaner nicht sein. Aus dem bürokratischen Besuch wird eine schicksalshafte Herbergsuche und das Logis-Nehmen in schlechter Unterkunft. Weihnachten in moderner Ausprägung ist Familienbesuchszeit. Erwachsene Kinder reisen zu den Zimmertannen ihrer Eltern oder umgekehrt, bringen Elektroartikel, Anziehsachen und Hochprozentiges. Eine Woche später wiederholt sich der Besuchsspuk in feuchtfröhlicher, weniger düsterer, und von heiligem Klingeling emanzipierter Weise, zu Sylvester. Diesmal werden Freunde und öffentliche Plätze heimgesucht. Zu Dreikönig schliesslich besuchen verkleidete Kinder die Gegend, um zu singen und mit der Sammelbüchse zu scheppern. Dass Migration und Asylsuche ebenfalls Aspekte des Besuches repräsentieren, wird zu den Kalenderfesten ausgeblendet. Prosit!