Andrea Maria Dusl für DER STANDARD RONDO vom 25.01.2008

Lagow ist ein verträumtes Ferienstädtchen an einem verwinkelten polnischen See. Die Zeit geht langsamer hier, Zifferblätter haben keine Minutenzeiger. Ein kleines Filmfestival hat sich etabliert, ein Cannes im slawischen Kleinkrämerformat. Neben dem Filmprogramm gibt es Diskussionen, Filmstudenten aus der Hauptstadt sind angereist, um sich mit erfahrenen Kollegen aus dem Ausland zu treffen. Es geht um die Sorgen der jungen Filmemacher. „Die Welt geht unter“, beklagen sie, „die Cinematographie geht den Bach runter.“ „Wieso denn das?“, fragt der etablierte Kollege aus dem Westen. „Ach“, seufzen die polnischen Jungregisseure, „was ist unser Studium noch wert, wenn alle jetzt Filme machen können?“ „Alle können jetzt Filme machen?“, fragt der Filmdirektor mit gespieltem Staunen. „Aber ja doch“, jammern die Polen, „200 Euro kosten die digitalen Kameras, noch billiger geht das Drehen mit dem Handy. Was hat unser Beruf für eine Zukunft, wenn jeder an die Geräte randarf? Was waren das für gute Zeiten, als eine Kamera auf eine Million Leute kam!“

Lagow ist ein verträumtes Ferienstädtchen an einem verwinkelten polnischen See. Die Zeit geht langsamer hier, Zifferblätter haben keine Minutenzeiger. Ein kleines Filmfestival hat sich etabliert, ein Cannes im slawischen Kleinkrämerformat. Neben dem Filmprogramm gibt es Diskussionen, Filmstudenten aus der Hauptstadt sind angereist, um sich mit erfahrenen Kollegen aus dem Ausland zu treffen. Es geht um die Sorgen der jungen Filmemacher. „Die Welt geht unter“, beklagen sie, „die Cinematographie geht den Bach runter.“ „Wieso denn das?“, fragt der etablierte Kollege aus dem Westen. „Ach“, seufzen die polnischen Jungregisseure, „was ist unser Studium noch wert, wenn alle jetzt Filme machen können?“ „Alle können jetzt Filme machen?“, fragt der Filmdirektor mit gespieltem Staunen. „Aber ja doch“, jammern die Polen, „200 Euro kosten die digitalen Kameras, noch billiger geht das Drehen mit dem Handy. Was hat unser Beruf für eine Zukunft, wenn jeder an die Geräte randarf? Was waren das für gute Zeiten, als eine Kamera auf eine Million Leute kam!“

„Was seid ihr für Trottel“, brummt der Filmgroßmeister. „Zum Filmemachen brauchen wir keine Kameras, kein Licht und kein Geld. Wir brauchen eine Idee und jemanden, der die Idee dirigiert.“ „Wer braucht noch Regisseure, wenn jeder eine Kamera bedienen kann?“, maulen die Filmstudenten zurück. „Wer braucht Dirigenten?“, kontert der Großmeister. „Dirigierstäbe gibt’s in jedem China-Restaurant. Ist ein einziger Dirigent deswegen arbeitslos geworden? Ein einziges Orchester von einem Restaurantgast geleitet worden? Nein. Also wovor habt ihr Angst? Geht raus und macht eure Filme, von mir aus mit Supermarktkameras.“ Die Studenten zerstreuen sich mürrisch, tippen zornige Kurznachrichten in ihre Handys und betäuben ihre Existenzängste an der Bar.

Die kleine Provinzgeschichte illustriert die Ängste, die Technologieschübe auslösen. Die jungen Filmemacher müssen sich tatsächlich mehr Sorgen um ihre Leber als um ihre Zukunft machen. Gute Geschichten, spannende Filme werden immer das Primat haben über maue Plots und langweilige Streifen. YouTube, die Anlaufstelle für nahezu jedes bewegte Bild in diesem Universum, zeigt das deutlich. Jenseits von Marktmacht und Sehgewohnheiten hat sich dort eine Vielfalt an Formaten etabliert, die herkömmliche Medien alt aussehen lassen und Qualität durch ein raffiniert einfaches Benotungssystem automatisch hochspülen. Während TV und Kino den Stand der Dinge mühsam über Quoten, Marktdurchleuchtungen, Besucherstatistiken eruieren und dem Mammon verpflichtet sind. Und dennoch sei YouTube inzwischen böse, sagen die Warner, denn die Privatfilmabspielstätte ist einer der Krakenarme des Monopolisten Google.

Mittlerweile hat das selbstgemachte Kleinfilmchen seinen Weg in die Männerwelt angetreten. YouPorn zeigt all das, wofür der einsame Mann früher in schmuddelige Hinterhöfe marschierte. Porno und Fußball, die beiden inoffiziellen Königspärchen der laufenden Bilder, sind vermutlich das, was die Handybetreiber mit Content meinen. Mit breitbandigen Netzen soll das private Handy zur Abspielstation für Bilder jeglicher Art werden. Kassiert wird, wie immer, am Eingang. Früher war das die Kinokasse, heute ist das die Monatsrechnung.

Ist das gut? Ja, das ist gut, sagen die Filmemacher. Längst wird hinter den Kulissen für das neue Format gearbeitet, eine neue Art des Erzählens erfunden. Eine Rückkehr des Kurzfilms dürfen wir erwarten. Kleine, raffinierte Filmessays, auf Pointe geschrieben, für das Karteikarten-Format der kommenden Handydisplay-Generation inszeniert. Ideal für die Fahrt im Bus, fürs Warten am Arbeitsamt, für einsame Stunden im Hotelzimmer. So richtet sich die Wut eines der ganz Großen der Leinwand vermutlich gar nicht gegen die Handynutzer, sondern gegen die großen Filmkonzerne, die Dinosaurier des Contents. „Nicht in einer Trillion Jahren“, wettert Mythenschmied David Lynch, „werdet ihr auf einem Telefon einen Film erleben. Da werdet ihr betrogen!“ „Es ist so traurig“, fährt Lynch fort, „wenn ihr denkt, ihr hättet einen Film auf eurem verdammten Telefon gesehen, get real, wacht auf!“

Wo das der Filmemacher mit den zu Berge stehenden Haaren verkündet? Auf YouTube, wo sonst.

…………………………………………..

Kategorie: Quergelesen Ferngesehen

Hans Dichand

Der Hans-Dichand-Blog-Dichand hat mir einen sehr netten Elektrobrief geschrieben, indem er sich sehr einsichtig zeigte. Ein echter Gentleman. Man merkt, das der alte Knabe in Paris gelebt hat. Stil der alten Schule. Alles ist verziehen, ich werde sein Blog mit Aufmerksamkeit verfolgen und wünsche dem alten Herrn viel Kraft und Muth, einsichtig und nett, wie er ist.

Der falsche Dichand

Dichand bloggt. Und nicht nur er. Ein zweiter Dichand ist aufgetaucht, ein falscher, ein „Satire“-Dichand. Was ich daran – bei allem Faible für Satire und Polemik – nicht mag: Der falsche Dichand verwendet den Ausschnitt einer Illustration von mir, beruft sich in seinem „Impressum“ sogar explizit auf mich und nennt meinen Namen – allerdings falsch geschrieben.

Dichand bloggt. Und nicht nur er. Ein zweiter Dichand ist aufgetaucht, ein falscher, ein „Satire“-Dichand. Was ich daran – bei allem Faible für Satire und Polemik – nicht mag: Der falsche Dichand verwendet den Ausschnitt einer Illustration von mir, beruft sich in seinem „Impressum“ sogar explizit auf mich und nennt meinen Namen – allerdings falsch geschrieben.

Das alles darf der falsche Dichand nicht. Auch nicht mit Verweis auf meine Creative Commons Lizenz , insinuierend, ich hätte die Illustration freigegeben. Was ich definitiv nicht habe.

Wer auch immer der falsche Dichand ist: Melden sie sich bei mir, Feigling! Und löschen Sie meinen Namen von ihrer Seite. Stellen Sie Werke von mir nicht in den Dienst ihrer Satire-Darbietung. Schmücken sie sich mit der eigenen Feder, Elender! Pronto!

Andrea Maria Dusl

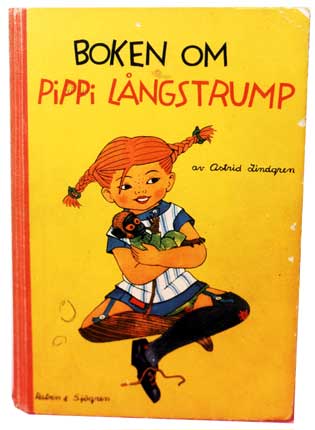

Pippi Langstrumpf

Juhu. Dieses ist der eintausendste Eintrag hier!

Pippi war meine erste allerbeste Freundin. Sie wohnte ums Eck in einem seltsamen Haus, der Villa Villekulla. Es war gelb gestrichen, was schon mal was Arges war, denn Häuser sind normalerweise rot. In Schweden. Denn Pippi lebte dort, wo meine Mama herkam, in Schweden. Im Land mit den uniform roten Häusern und den knallweißen Fensterrahmen. Klar, dass eine kunterbunte Villa Aufsehen erregte. Aber das war nicht alles, was die mutterlose Pippi gegen den Strich bürstete.

Pippi war meine erste allerbeste Freundin. Sie wohnte ums Eck in einem seltsamen Haus, der Villa Villekulla. Es war gelb gestrichen, was schon mal was Arges war, denn Häuser sind normalerweise rot. In Schweden. Denn Pippi lebte dort, wo meine Mama herkam, in Schweden. Im Land mit den uniform roten Häusern und den knallweißen Fensterrahmen. Klar, dass eine kunterbunte Villa Aufsehen erregte. Aber das war nicht alles, was die mutterlose Pippi gegen den Strich bürstete.

Pippi trug verschiedenfarbene Strümpfe, ihre Zöpfe standen wirr vom Kopf und Pippi war stark und furchtlos. Herr Nilsson turnte durchs Haus, ein katzengroßer Affe, und in der Küche graste ein Pferd, das in den Pippifilmen Kleiner Onkel gerufen wurde. Pippi machte alles, was braven Kindern verboten war, sie war der Gegenentwurf zum bürgerlichen Kind. Die bärenstarke Pippi war eine sommersprossige Droge, der Anika und Tommy, die Nachbarskinder aus der heilen Welt mit Haut und Haar verfielen. Anders als Kasperl und Pezi hielt Pippi Polizisten für Deppen und das Jugendamt für irre. Als minderjährige Privatrevolutionärin war Pippi im Dauerclinch mit dem Konservativismus. Das gefiel mir. Und das ist nie weggegangen. Und dann war da noch die Geschichte mit Pippis Vater, Ephraim, dem Kapitän der Hoppetossa, der im Exil auf Taka Tuka lebte und König war.

Das war ganz wie bei uns. Mein Urgroßvater Adolf Pettersson war auch Kapitän gewesen. Unsere Schränke waren voll mit den Mitbringseln aus seinem Taka-Tuka-Land: Afrikanische Hirschgeweihe, verzauberte Säbel, rasselnde Muschelketten, kleine und große Buschtrommeln, ein Straußenei, ein Kompass und der heilige Sextant. So jemanden wie Pappa Pettersson hatten die Anikas und Tommys aus meiner Schule nicht in der Familie. Einen echten Kapitän, der im fernen Kongo an der Schlafkrankheit gestorben war. Klar, dass ich eine Pippi wurde.

Für ‚Der Standard / Album vom 10./11.11.2007

Als die Bilder Farbe lernten

Ungekürzte Version des Artikels in Standard-RONDO vom 26. Oktober 2007

Ungekürzte Version des Artikels in Standard-RONDO vom 26. Oktober 2007

Als ich ein kleines Kind war, in den frühen Sixties, atmete das Medium, das aus der Röhre kam, noch das Odium des Halbverbotenen. Bilder, die direkt ins Wohnzimmer kamen – unerhört! Nachrichtensprecher mit sauber gekämmten Scheiteln und hochsitzenden Krawatten schauten aus dem Apparat und deklamierten strenge Texte. Und es war anfangs nicht ganz klar, ob sie dabei nur herausschauten oder auch etwas sahen. Jedenfalls war das für eine Kinderseele nicht ganz eindeutig. Aber nicht nur für die. Nie, auch nicht ein einziges mal habe ich meine Eltern in Pyjama oder Nachthemd fernsehen gesehen. Es schickte sich nicht. Nur den Boxkampf Muhammed Ali gegen Joe Frazier hat mein Vater frühmorgens im Schlafgewand absolviert.

Meine ersten Erwachsenensendungen, also Sendungen, die auf der Fernsehseite der elterlichenTageszeitung mit dem Signum „Jugendverbot“ ausgewiesen waren, habe ich mit fünf gesehen. J und V, Jugend und Verbot, waren naturgemäß die ersten Buchstaben, die ich gelernt habe. Jugendverbotene Sendungen habe ich stets heimlich gesehen. Stundenlang stand ich hinter der Scheibe der Türe, die die Rückwand des Wohnzimmers vom Kinderzimmer trennte. Es war eine geraffelte Scheibe, hinter der ich stand, leicht getönt. Aber ich hatte, wenn ich den Atem anhielt und auf nichtseufzenden Furnierbrettern stand, freie Sicht auf den Fernsehapparat. Das Licht brach sich psychedelisch in den Schlieren des Glases. So etwas wie Farbfernsehen war das. Bunte Bilder, schemenhaft und unscharf. Die Handlung musste ich imaginieren, denn der Ton war schlecht hier hinten zwischen Glastüre und Vorhang. Geheimfernsehen hatte etwas Heiliges.

Jugendverbot. Farbe. Die beiden Begriff amalgamierten in meinem kleinen Gehirn. Schwarz-Weiß hingegen, erlaubt und vom Sofa aus betrachtet, hatte etwas Braves. Kasperl war schwarz-weiss und die Protudierungen des Bastelonkels. Die Nachrichten waren es und der Fenstergucker. Der Briefmarkensammler, Hans Joachim Kulenkampff und die Mondlandung. Und ich hielt dieses jugendfreie Schwarz-Weiß nicht für eine technische Einschränkung, sondern für real. Lassieland, wo immer das war, hatte graue Wiesen und farblose Bewohner. Und auch die Himmel waren dort stets grau. Das Grau hatte etwas Deutsches. So sprachen die ja dort. Deutschland-Deutsch.

Die deutschen Urlauber, die sommers das Ausseerland bevölkerten, habe ich denn auch für Lassieländer gehalten. Deutschland war etwas Fernes, Technisches. Deutschland war brav. Schwarz-weiß. Wenn unser Fernsehapparat nicht gestorben wäre, wäre es auch so geblieben.

Aber er starb. Hauchte den Geist seiner Röhre aus. Ein neuer musste angeschafft werden. Was so ein Zauberding draufhatte, wusste ich inzwischen. Die Novotnys aus der Nestroygasse hatten eines. Eine riesige Kiste. Groß wie eine Hundehütte. Dunkel, mit langen schwarzen Schlitzen in den Plastikpalisanderfurnieren. Die Fernsehhütte der Novotnys gab eine Vorstellung davon, was Farbfernsehen in diesen frühen Tagen sein konnte. Für mich, hinter der Fensterscheibe im psychedelischen Sehen Geschulte, war es keine Überraschung. Farbfernsehen war nicht die Entsprechung der Welt, wie wir sie kannten, sondern eine Überhöhung. Schwarz war Grün. Blau war Braun. Weiß war Himmelblau. Nur Rot war Rot. Egal welches. Leberkässemmeln, Lippenstifte, die Landesfahne. Rot wie Chilischoten.

Aber er starb. Hauchte den Geist seiner Röhre aus. Ein neuer musste angeschafft werden. Was so ein Zauberding draufhatte, wusste ich inzwischen. Die Novotnys aus der Nestroygasse hatten eines. Eine riesige Kiste. Groß wie eine Hundehütte. Dunkel, mit langen schwarzen Schlitzen in den Plastikpalisanderfurnieren. Die Fernsehhütte der Novotnys gab eine Vorstellung davon, was Farbfernsehen in diesen frühen Tagen sein konnte. Für mich, hinter der Fensterscheibe im psychedelischen Sehen Geschulte, war es keine Überraschung. Farbfernsehen war nicht die Entsprechung der Welt, wie wir sie kannten, sondern eine Überhöhung. Schwarz war Grün. Blau war Braun. Weiß war Himmelblau. Nur Rot war Rot. Egal welches. Leberkässemmeln, Lippenstifte, die Landesfahne. Rot wie Chilischoten.

Die Hochkonjunktur blies durchs Land, Vaters Architekturbüro prosperierte, meine Überredungskünste fruchteten, die Novotnys mussten technisch überholt werden: Ein hochmoderner skandinavischer Apparat wurde angeschafft. Seine Ästhetik erinnerte an die Geräte an Bord von Kubricks Raumschiffen. Bang & Olufsen. Ein unfassbares Gerät. Eine Maschine aus der Zukunft. Stundenlang saßen meine Brüder und ich gebannt vor dem Farb-Testbild und versuchten, sein ästhetisches Programm zu dechiffrieren. Und wenn sich Heinz Conrads zeigte oder Peter Fichna, drehten wir am Farbregler, um uns an die Zeit zu erinnern, die gerade eben noch schwarz-weiß gewesen war. Umgekehrtes Retro war das. Aber die neue Zeit schwappte für immer durch die bekannten Bilder. Lassie wurde rothaarig und Jeannies Meister bekam eine blaue Uniform, Flippers graue Lagune wurde türkis, und der Rennanzug von Franz Klammer gelb wie frisches Fanta.

Eine andere Zeit war angebrochen. Nur das Jugendverbot vermisste ich. Als Farbfernsehen noch Stehen war und ausgedacht.

(Andrea Maria Dusl / Der Standard/rondo 25.10.2007)

Der ORF, die Anstalt

Ich mag die alle. Ich mag sie aufrichtig. Intelligente Menschen, gebildet, mit allen Wassern der Aufklärung gewaschen. Man kann mit Ihnen über Wong Kar Wai reden und über Stroheim, über Larry David und Karl Kraus. Und über das Eigene sowieso. Aber nur ausserhalb eines Sicherheitsabstands von sieben Kilometern vom Küniglberg entfernt.

Was ist das, das aus angenehmen künstlerisch-intellektuellen Kollaborateuren griesgrämige Volltrottel und böswillige Dilettanten macht, sobald sie den ORF-Feldherrnhügel bestiegen und es sich in ihren tiefplafonierten Büros gemütlich gemacht haben. Was ist es? Eine geheime Substanz? Ein böses Gas? Ein Fluch, der aus den Gräbern unter dem Fernsehzentrum in die Grosshirnrinde der Fernsehmacher steigt?

Ich mag sie, sie sind intelligente Zeitgenossen, ganz auf meiner Linie. Aber ich hasse ihr Programm. In aller Liebe. Es ist grottenschlecht. Dass es vorher noch übler war, gilt nicht. Das liebste am ORF sind mir die Nachrichten. Ich weiss in welchem Umfang geflunkert wird und bekomme ein detailliertes Bild darüber, was in der Anstalt als relevant gehalten wird, die Meinungszinnen der Österreicher zu besteigen. Mit Kultur hingegen hat es nur scheinbar zu tun, wenn die Darmspiegelungen der Salzburger Opernwelt übertragen werden, mit Sport nicht, was die Alpinski- und Rennfahrbanditen am Bildschirm abstellen. Dann schon lieber das, was man im Ohr Er Eff für lustig hält. Dabei kann ich wenigstens gut schlafen.

Unlängst sind drei alte Herren gestorben. Ingmar Bergman und Michelangelo Antonioni. Und Franz Antel, der sich die Nähe seines Abgangs zu den beiden Titanen der Inszenierung nicht anders einteilen konnte. Wie geht der ORF mit diesen cinematographischen Verlusten um? Ein Film pro Titan, neun für den Krautfleischkoch. In eigener Sache habe ich die Heimatfunk nie abschreiben müssen. Er war nämlich nie angeschrieben. Ich mag sie trotzdem. Sie tun, was sie können.

Langversion einer Antwort auf eine Frage des Standards, wie es mir filmemacherisch mit dem ORF geht.

Die totale Gange

Aus der Serie „Gute Texte von schlechten Dichtern“.

Attn.

Geschäftsvorschlag.

Zuerst muß ich um Ihre Zuversicht in dieser verhandlung bitten. Das ist

auf Grund seiner lage, als das sein total VERTRAULICH und

Geheimnisvoll.

Aber ich weiss, dass eine verhandlung dieses Ausmaßes irgendeinen

Ängstlich und besorgt machen wird,aber ich versichre Ihnen, dass alles am

Ende des tages in ordnung sein wird. Wir haben uns entschieden Sie durch

eine E-mail sendung,wegen der Dringlichkeit diese verhandlung zu erreichen,

als wir davon zuverlassig von seiner schnelligkeit und vertraulichkeit

Überzeugt worden sind.

Ich möchte mich nun vorstellen. Ich bin Herr Godwin Makalele Thambo

(Rechnungprüfer bei der Standard Bank von Süd Afrika). Ich kam zu ihrem

kontakt in meiner persönlichen suche nach einer zuverlassigen und anstandige

person, um eine sehr vertrauliche verhandlung zu erledigen, die Übertragung

von einem fremden Konto das maximale zuversicht erfordert.

Der vorschlag:Ein Ausländische,verstorbener Ingenieur Jurgen Rosenthal,

ein Diamante-Handler/unternehmer mit der Republik Süd Afrika.

Er war bis seinem Tod vor drei jahren in einem Flugzeug absturz,als

unternehmer bei der Regierung tatig. Herr Rosenthal war unser kunde hier

bei der Standard Bank von Süd Afrika Johannesburg und hatte ein Konto

guthaben von US$12.5 million (Zwolf million Funfhundert Tausend

United States Dollar). welches die Bank jetzt fraglos erwartet durch

seine Verwandten das Sie sich melden, wenn Sie sich nicht melden wird

alles zu einem Afrikanischen vertrauens fond für waffen und munitions

besorgungen bei einer freiheitsbewegung hier in Africa gespendet.

Leidenschaftliche wertvolle Anstrengungen werden durch die Standard

Bank gemacht,um einen kontakt mit jemanden von der Rosenthal familie oder

Verwandten zu bekommen.Es hat aber bis jetzt keinen Erfolg gegeben.

Es ist wegen der wahrgenommen moglichkeit keinen verwandten der

Rosenthal zu finden (er hatte keine frau und kinder) dass eine Anordnung

für den fond als nicht zubehaupten deklariert werden,sollte, und dann zum

vertrauens-fond für waffen und munition bersorgung ausgeben,die dem kurs

vom krieg in Afrika gespendet wird.

Um dieser negative Entwicklung abzuwenden, haben ich und einige meiner

bewährten kollegen in der Bank beschlossen das Geld nach Ihre zustimmung

zu Überweisen und suchen jetzt Ihre Erlaubnis das Sie sich als verwandter

des verstorbenen Ing.Jurgen Rosenthal deklarieren,damit der Fond

in der höhe von USD$12.5m infolgen dessen als der Nutznießer(Verwandter

des Rosenthal)auf Ihr Bank Konto Überwiesen werden.

Alle beurkundungen und Beweist die Ihnen ermöglichen diese Fonds zu

behaupten werden wir zu Ihrer verfügung stellen,damit alles gut verläuft

und wir versicheren Ihnen ein 100% Risiko freie Verwicklung. Ihr Anteil

wäre 30% von der totalen Gange, während die restlichen 70% ist für mich

und meine kollege.

Wenn dieser vorschlag für Sie OK ist und Sie Wünschen das vertrauen

auszunutzen, das wir hoffen auf Ihnen und Ihrer Gesellschaft zu

verleihen,dann senden sie mir netterweise sofort per meine personal E-mail

Adresse, Ihre Voll Namen, Adresse, Telefonnummer, fax-nummer und Ihre

vertraulicher E-mail adresse, damit ich Ihnen die relevanten details dieser

verhandlung senden kann.

Danke in voraus.

Mit freundlichen Grüße.

Godwin Makalele Thambo.

Bitte schicken Sie Ihre Antwort auf meine Vertraulichen Email Adresse:

godwinlthambo@myway.com

Bla Bla 06

Wie stellt man Politiker-Bla-Bla dar? Wie das Wording von Parteiprogrammen? Der Medienpolemiker und Visualisierungsanalytiker Walter Rafelsberger hat ein geniale Methode entwickelt. Auf seinem Metaportal der Medienpolemik hat Rafelsberger eine Graswurzelanalyse der Wahlprogramme zur Österreichischen Nationalratswahl 2006 durchgeführt.

Die folgenden Word-Maps zeigen Analysen der Wahlprogramme der Parteien ÖVP (Christlichsoziale), SPÖ (Sozialdemokraten), Grüne, FPÖ (ehemalige Haiderpartei), BZÖ (jetzige Haiderpartei), KPÖ (Kommunisten) und Matin (Liste des EU-Parlamentariers und Bestseller-Autors Hans-Peter Martin) zur österreichischen Nationalratswahl 2006. Mit Hilfe von Raffelsbergers Rhizome Navigation wurden die Texte der einzelnen Wahlprogramme analysiert. Die Größe eines Wortes korrespondiert mit seiner Häufigkeit im Text. Die Anordnung basiert auf einer Annäherung der Stellung einzelner Worte zueinander im ursprünglichen Text.

Die Anzahl der Worte in der Grafik hat übrigens nichts mit der Länge des Textes zu tun (die Anzahl der analysierten Worte ist in Klammern hinter dem Parteinamen angegeben), sondern hängt mit der relativen Häufigkeit einzelner Worte zusammen.

ÖVP (2177):

SPÖ (5199):

Grüne (5196):

FPÖ (2939):

BZÖ (4587):

KPÖ (670):

Matin (2189) – mangels Lesbarkeit von weiss auf weiss mit schwarzem Font:

Talk am Berg

Ich leide am Komplettierungswahn. Und an einem Archivierzwang, der sich ausschliesslich in die Aufbewahrung von faden und fadesten Inszenierungen verbeisst. Im Rahmen dieses Krankheitsbildes habe ich mir sämtliche wahlpolitischen Diskussionen dieses Spätsommers, also all die kleinen und grossen Begegnungen von Parteiführern und Schüsselvertretungsbefugten nicht nur angesehen, sondern auch in DVD-Qualität aufgenommen.

Ich leide am Komplettierungswahn. Und an einem Archivierzwang, der sich ausschliesslich in die Aufbewahrung von faden und fadesten Inszenierungen verbeisst. Im Rahmen dieses Krankheitsbildes habe ich mir sämtliche wahlpolitischen Diskussionen dieses Spätsommers, also all die kleinen und grossen Begegnungen von Parteiführern und Schüsselvertretungsbefugten nicht nur angesehen, sondern auch in DVD-Qualität aufgenommen.

In zehn Jahren werde ich damit einen rauschenden Retro-Abend bestreiten können. Was heisst einen. Jetzt, da auch Mirko Messner und die Hose und auch das Elefanten-Pentagon getagt haben, fällt mir ein, dass ich auf einen wichtigen Protagonisten vergessen habe. Ich habe doch glatt vergessen, den Politologen Peter Filzmaier für die Ewigkeit aufzubewahren. In meiner Erinnerung wird also Peter Filzmaier jene Verklärung erfahren, die wir (und ich im speziellen) dem Unwiederbringlichen auf den Altar legen. Schrammten doch Peter Filzmaiers Analysen am absoluten Nullpunkt der Emotion. Die Eiger Nordwand hat mehr Mienenspiel als der Politologe.

Das ist sicher ungerecht. Denn für expressives Grimassieren war doch ganz sicher Ing. Peter Westenthaler zuständig. Vom Streber-Grinsen Gusenbauers und dem Schildkrötenschnoferl von Altbundeskanzler Schüssel will ich erst gar nicht schwärmen.

Meine Prognose für den Abend des 1. Oktobers nähert sich asymptotisch der Ahnung, Österreich könnte diesmal Gusenbauer zum Bundeskanzler küren. Und dies, wie ich jetzt behaupte, alleine deswegen, weil er die Schweissdrüsen seiner Oberlippe erfolgreich diszipliniert hat. Sowas honoriert der Ösi.

Nach der „Elefantenrunde“ der Parteiführer der fünf Parlamentsparteien. Für das Ösi-Blog in der ZEIT.

Serie gut, alles gut!

Für das Standard-Album vom 9.9.2006

Ich bin ein Fernsehkind. Es gibt keinen Augenblick meines Lebens, in dem nicht irgendwo ein Fernsehapparat vorkommt. Ein schweres Schicksal. Wenn meine Schulfreundinnen und Schulfreunde schlimm waren, wurde ihnen das Taschengeld gestrichen. Wenn ich etwas auf dem Kerbholz hatte, fasste ich Fernsehverbot aus. Weil man mit dem Verbot bekanntlicherweise den Reiz des Verbotenen erhöht, wurden aus meinen Schulfreundinnen und Schulfreunden Bankdirektorinnen, Investmentberater, Finanzdienstleister und Scheckbetrüger. Aus mir wurde eine Fernseherin. Das schwarze Kästchen ist mein Fenster in die Welt.

Meine frühesten ausserfamiliären Erlebnisse fanden stets an einem Mittwochnachmittag statt und handelten von einem gewissen “Kasperl”. Kasperl war mein Freund, er war naseweis wie ich, aber was ich nicht verstand, war, warum er sich mit der pelzigen Klette abgab. Petzi hiess der Kerl, er dichtete schlecht und war eine Rampensau. Für einen Lacher hätte er seine Grossmutter verkauft. Seinen Freund Kasperl sowieso. “Kasperl” hatte alle Ingredienzen einer guten Serie: Den wöchentlichen Termin, die schrullige Hauptperson in bedenklichen Familienverhältnissen, den billigen Plot und das kleinbürgerliche Millieu. Kasperl junkte mich an für diesen Serientypus. Aus Dornröschengeschichten in Schlössern, Vorstandsetagen und Millionärsvillen würde ich mir fürderhin nichts machen. Schlechte Karten für “Gute Zeiten, schlechte Zeiten”, “Reich und Schön”, “Dallas” und “Dynasty”.

Die kapute Prolo-Familie war mein Ding. Eine Serie war die meine, sobald es in ihr genetisch kriselte oder im Freundeskreis krachte. Flipper, der dauerglückliche Lagunenhund kam bei mir an, weil bei den Flipperischen zuhaus die Kacke am Dampfen war. Sandy und Bud, die beiden “Jungs” waren ständig in zu kleinen Booten auf dem bösen Meer unterwegs, Mutter gab es keine – vielleicht war “tot” aber auch nur ein Serien-Synonym für “durchgebrannt mit dem Tankwart”. Und Daddy? Daddy war ja selbst noch ein Kind. Die Lesart, dass hier eventuell ein schwuler Onkel mit zwei Boyfriends einen frühen Traum vom Leben abseits der bürgerlichen Kleinfamilie lebte, sollte mir erst später gelingen.

Die kapute Prolo-Familie war mein Ding. Eine Serie war die meine, sobald es in ihr genetisch kriselte oder im Freundeskreis krachte. Flipper, der dauerglückliche Lagunenhund kam bei mir an, weil bei den Flipperischen zuhaus die Kacke am Dampfen war. Sandy und Bud, die beiden “Jungs” waren ständig in zu kleinen Booten auf dem bösen Meer unterwegs, Mutter gab es keine – vielleicht war “tot” aber auch nur ein Serien-Synonym für “durchgebrannt mit dem Tankwart”. Und Daddy? Daddy war ja selbst noch ein Kind. Die Lesart, dass hier eventuell ein schwuler Onkel mit zwei Boyfriends einen frühen Traum vom Leben abseits der bürgerlichen Kleinfamilie lebte, sollte mir erst später gelingen.

Lassie, wo alle brav waren, sogar der Hund stets frisch geföhnt, fiel nicht in mein Muster von der guten, weil kaputen Familie.

Jeannie, die wasserstoffblonde Irakerin zwinkerte sich augenblicklich in mein Fernsehleben und ebensoleicht gelang das Samantha, der nasewackelnde Vorstadthexe. Beide hatten mittlere Knallchargen als Männer und ein Pandemonium an Problemen mit ungläubigen Freunden, neugierigen Nachbarn und abgedrehten Familienmitgliedern aus anderen Dimensionen. Jeannie und Samantha dürften für meine Sozialisation als Künstlerin mehr gemacht haben als sämtliche Zeichenstunden.

In amerikanischen Serien konnte man überhaupt sehr viel lernen. Dass Türen – wie in „Lieber Onkel Bills“ poshigem Upper-Eastside-Apartment – keine Schnallen brauchten, Puppen Mrs. Beasley heissen durften und Löwen – wie in „Daktari“ – schielen konnten wie Fausto Radicci.

In amerikanischen Serien konnte man überhaupt sehr viel lernen. Dass Türen – wie in „Lieber Onkel Bills“ poshigem Upper-Eastside-Apartment – keine Schnallen brauchten, Puppen Mrs. Beasley heissen durften und Löwen – wie in „Daktari“ – schielen konnten wie Fausto Radicci.

Deutschsprachige Serien hingegen waren verstaubt und belehrend. Wenn sie in Österreich gemacht wurden, zudem noch auf eine einschläfernde Art bürgerlich-folkloristisch. Das sollte mein zweiter Held nach Kasperl ändern.

„Mundl“, der Elektriker aus der Hasengasse im Zehnten war ehrlich und unverblümt und mit einer Präszision aus dem wirklichen Leben geschnitten, die mich spätestens dann schaudern liess, als mein eigener Dusl-Vater die Sylvesterrakete ins Fenster vom Flickschneider gegenüber feuerte und wie bei den Sackbauerschen zur Verdunklung aufrief.

Mag sein, dass sich anders sozialisiertes Publikum in den Laffites der „Lieben Famile“ wiederfand oder in Fritz Eckhardts Folie eines von Elfriede Ott umschwesterten Sacherportiers – mein Ideal einer proletarisch gebeutelten Famile verkörperten die Sackbauers mit Grandezza. An diesem Genre versuchten sich später auch „Al Bundy“, „Rosanne“ und die Familie von „Malcolm mittendrin“. Dem vorlauten Pelzwuschel „Alf“ werfe ich hingegen heute noch vor, seine Fadgas verströmende Gastfamilie nicht schon in der ersten Folge mit vergifteten Steaks um die Ecke gebracht zu haben.

Den Beweis, dass Grosstadtfamilien nicht notwendigerweise genetische Übereinstimmung brauchten, um mich aufs Sofa zu fesseln, sondern nur clevere Plots, realistische Settings und oblique Charaktere, sollten erst „Friends“ und der ungeschlagene Meister des zwerchfellbeschädigenden Serienvergnügens führen: Larry David in seiner Rolle als meschuggener Fernsehserienerfinder Larry David in “Curb Your Enthusiasm”. Kaputer war gescheites Fernsehen nie.

Weblogs haben kurze Beine

Weblogs haben kurze Beine

Politiker entdecken die virtuellen Tagebücher als wahlkampftaugliches Kommunikationsmittel – eine Rundschau von Andrea Maria Dusl

Für ALBUM/Standard, Erschienen in der Printausgabe vom 26./27.8.2006

Was haben wir gelacht! Karl-Heinz in Windeln, Karl Heinz als pubertierender Unterstufler, mit Föhnfrisur und Gustav-Gans-Grinser. Karl-Heinz im Klettergeschirr, den Stephansturm besteigend. Karl-Heinz mit Wolfgang Schüssel, Bill Gates, Alan Greenspan und anderen Größen des internationalen Showgeschäfts. Und dann der Skandal, der uns das Lachen im Halse gefrieren ließ. Die seicht gemachte Homepage im HTL-Design soll so viel gekostet haben wie ein? Einfamilienhaus in Fürstenfeld? Düstere Wolken brachen über Schnitzellands Polit-Homepager-Szene herein. Die Koalition Politiker und Internet war nicht mehr mehrheitsfähig.

Ein Schock, von dem sich sogar der politische Gegner nicht erholte. SPÖ-Politiker machten lange Zeit weite Wege ums Internet, manche fürchten noch heute eine eigene Website wie der Teufel das Weihwasser.

Aber dann war Bundespräsidentenwahlkampf und es kam: wer, wenn nicht sie – Benito Ferrero-Waldner, wie sich Thomas Klestil selig auszudrücken pflegte. Die dauerlächelnde Außenministerin verblüffte Freund und Feind gestelzter Reden mit einem Wahlkampf-Weblog! In 101 Zungen parlant mit den Großen dieser Welt stieg Benita in die Wahlauseinandersetzung um das höchste Amt der Republik. Und schrieb jeden Tag ihre aufzehrenden Wahlkampf-Erlebnisse in ein schnittig gestaltetes Weblog. Bis zum Tag der Wahl.

Da floss der Traum von der Hofburg im Tränenbächlein Richtung Donaukanal. Und dann erfuhr das Publikum – ob durch gezielte Indiskretion oder ungezielte Selbstentblößung – dass der Weblog gar nicht von ihr war. Die Log-Einträge waren auf Band diktiert und von emsigen Mitarbeitermurmeltieren transkribiert worden. Ein Nono in der Bloggerszene! Ein Tagebuch lässt man nicht von Mitschülern schreiben.

>>> hier weiterlesen >>>

Dancing Stars

„They Shoot Horses, Don’t They?“ (Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss) hiess Sidney Pollacks Film über eine gnadenlose Wett-Tanz-Show. Dancing Stars ist das Remake – auf funny und promi. Die Küniglberg-Tanz-Schau ist Opernball mal Starmania diviert durch Völkerball und bedient die niedrigen Publikumsinstinkte all dieser Formate. Die Zuseher geniessen den Voyeurismus des Schlechte-Fetzen-Schauns und die billige Freude jede Woche ein Idol stürzen zu sehen.

Die These, wonach hier Werte eine Renaissance erfahren, teile ich. Gute Werte sind das nicht, denn die postulierte Rückkehr zu klassischen Mann-Frau-Rollenbildern hat nicht mehr als parodistische Qualität. Als Show betrachtet mangelt es Dancing Stars zumindest nicht an quotentauglichen Ingredienzien.

Fussballer in Tanzfracks und dicke Sängerinnen in Seidenfummel sind zumindest nicht unlustig. Telefonabstimmungen täuschen demokratische Zustände vor und eine fachkundige Jury bürgt für professionellen Touch. Dass das Gehopse keine Competition sondern ein grosser Schmieren-Karl ist hat bisher nur einer begriffen: Der grandiose Operettendirektor Harald Serafin.

Für die Fernsehseite des Kurier vom 7.April 2006