Der Tiroler Zeichner und Grübler Paul Flora wird am kommenden Sonntag 75 Jahre alt.

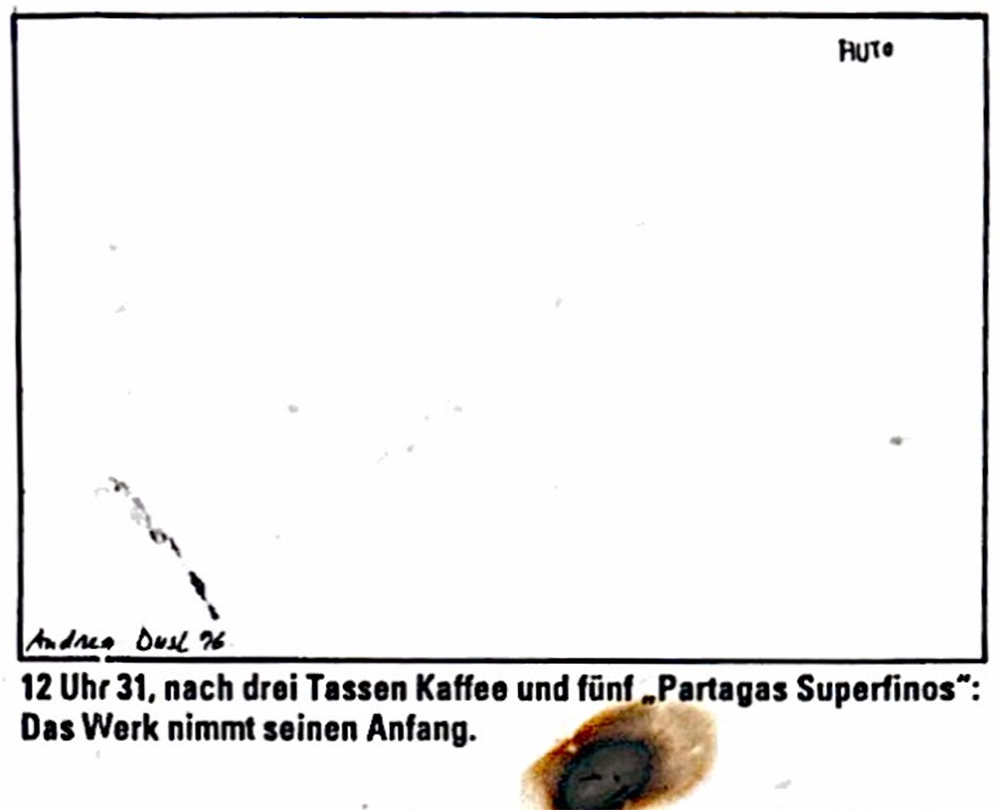

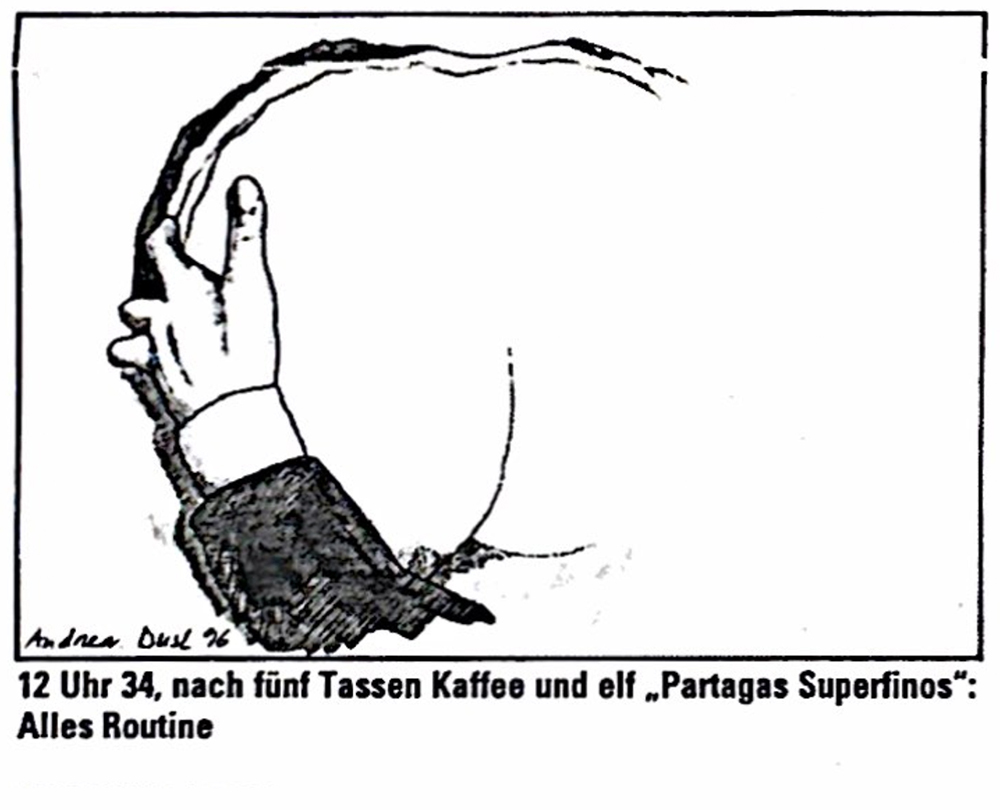

Ein Hausbesuch von ANDREA MARIA DUSL, erschienen ~ in Falter 25/97.

Paul Flora lebt in einer kleinen, zartgelb gefärbten Villa oberhalb Innsbrucks. Hinter Bäumen versteckt, ,,gleich neben dem Gasthaus Linde“. Der Taxifahrer, der die steile und kurvige Straße zur Hungerburg rauffährt, weiß, wo Paul Flora wohnt. In Innsbruck wissen alle, wo Paul Flora wohnt. Gleich neben dem Gasthaus Linde. In der Zeit, die der Mercedes den Weg zur Hungerburg raufkeucht, hätte es Flora locker mit der Hungerburgbahn in die Stadt geschafft, oder mit der Seilbahn zum Hafelekar hinauf. Paul Flora wohnt, was Innsbruck betrifft, vorbildlich.

,,Ich liebe die Berge“, gesteht Flora sein ,,nicht ganz platonisches Verhältnis“ zu Tirols Topographie. ,,Ihre Einsamkeit, ihre bizarre Schönheit, die Verfärbungen im Herbst, die Blumenpracht im Sommer und die verschneiten Wälder im Winter.“ Das Bedürfnis, sie zu attackieren, ihre Gipfel zu erobern, wie es seine Landsleute, die mountainbikenden, snowboardenden und kletternden Tiroler Fexe mit unstillbarem Eifer betreiben, hat er nicht. In aller Bescheidenheit, den Wert des Aufstiegs nicht über den der Aussicht zu stellen, zieht es ihn dennoch zu stürmischen Besteigungen.

,,Ich liebe die Berge“, gesteht Flora sein ,,nicht ganz platonisches Verhältnis“ zu Tirols Topographie. ,,Ihre Einsamkeit, ihre bizarre Schönheit, die Verfärbungen im Herbst, die Blumenpracht im Sommer und die verschneiten Wälder im Winter.“ Das Bedürfnis, sie zu attackieren, ihre Gipfel zu erobern, wie es seine Landsleute, die mountainbikenden, snowboardenden und kletternden Tiroler Fexe mit unstillbarem Eifer betreiben, hat er nicht. In aller Bescheidenheit, den Wert des Aufstiegs nicht über den der Aussicht zu stellen, zieht es ihn dennoch zu stürmischen Besteigungen.

Das Zaungatter der Floraschen Villa ist unversperrt, kein Hund bewacht die Zeichnerburg, einzig ein schwarzer Kolkrabe versucht sich als kapitolinische Gans. Ein paar Schritte durch frischgemähtes Gras führen zur Tür, sie steht offen, wie überhaupt Tiroler Türen offen stehen, wenn ihre Besitzer Gäste empfangen.

Paul Flora ist ein eleganter Herr mit schlohweißem Haar, einem pfiffigen Blitzen in den Augen und jenem vom Lachen aufgefalteten Gesichtsgebirge, das nur Südtirolern in die Wiege gelegt wird. Floras Händedruck ist fest und freundlich, aber sein Arm, wie er später nicht ohne bescheidenen Stolz erklären wird, ,,hängt nur mehr an Bandln und Sehnen“, seit er nächtens einmal über eine im Garten deponierte maximilianische Kanonenkugel fiel und sich dabei nachhaltig die rechte Schulter zertrümmerte.

Während Paul Floras Muse türkischen Kaffee brüht, entstoppelt der Zeichner eine Flasche mit kristallklarer Flüssigkeit, die sich als stärkster und feinster Zwetschkenschnaps herausstellt, der je eine Tiroler Hausbrennerei verlassen hat. Wir sitzen umringt von Bildern Roland Topors und Alfred Kubins. Flora hat mehr davon, als die Wände seines Hauses Platz bieten.

,,Ich bin Abonnent des Falter, wahrscheinlich der einzige in Innsbruck.“ Paul Flora beantwortet Fragen, die sein Gegenüber nie stellen würde. Nicht ohne diplomatisches Geschick beweist der Meister der zarten Linien, daß er weitaus mehr Ahnung von den Vorgängen in Wien hat als seine abgeschiedene Existenz auf der Tiroler Alm vermuten ließe. ,,Wien wird immer noch unterschätzt“, schreibt er der Hamburger Zeit ins Stammbuch. ,,Wenigen ist bekannt, daß Schnitzler, nicht Joyce, den inneren Monolog erfunden hat, und daß hinter abbröckelnden Fassaden einige Nebensachen wie die Psychoanalyse, die Zwölftonmusik, das Wittgensteinsche Gedankengebäude, ein Chimborasso der Literatur wie ,Der Mann ohne Eigenschaften‘ und noch viel dergleichen mehr entstanden ist, während man anderswo womöglich nur einige bedeutende Handelsgesellschaften gründete.“

Nicht nur in seiner Essaysammlung ,,Dies und das“ plaudert Paul Flora lieber über andere (etwa Saul Steinberg, Fritz von Herzmanovsky-Orlando oder Charlie Chaplin) als sich selbst – und verrät damit mehr über sich als andere je über ihn sagen könnten. Flora spricht klar, seine Sprache ist unverfälscht und ehrlich, sein Dialekt Tirolerisch, die Färbung Vinschgauerisch, mit dem Ton der Stadt Glurns, jener kleinsten Stadt Tirols, die die Familie der Floras erzeugt hat.

In Glurns wird Flora 1922 als italienischer Staatsbürger geboren. Sein Vater, ein Arzt, zieht mit der Familie 1927 nach Innsbruck. Dem italienischen Schulsystem will er seine sieben Kinder nicht anvertrauen. Der Weg nach Innsbruck führt über Matrei, wo der Großvater mütterlicherseits Besitzer einer noblen Pension im ,,Schweizer Stil“ ist. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie sind hier versprengte Reste des alten Österreich versammelt, die sich ,,zwischen gipsernen Kaiserbüsten und ungemein geschwungenen Petroleumlampen“ dem süßen Studium der Melancholie hingeben. Für eine Baronin besorgt Flora Schönheitswässerchen, einer von spiritistischen Neigungen heimgesuchten Dame stellt er allabendlich eine Sitzgelegenheit in die Tiroler Dämmerung, um ihr die Konversation mit dem dahingeschiedenen Gemahl bequemer zu gestalten. Begegnungen dieser dritten Art erzeugen die nachlässige Eleganz Floras, die stets dann durchblitzt, wenn er sich knorrig und alpin gibt.

Als 15jähriger hat Flora jenes Schlüsselerlebnis, das ihm den Weg zum Künstler eröffnet: Er sieht erstmals Zeichnungen von Alfred Kubin. ,,Sie waren mir durchaus vertraut, denn ich kannte aus Mals und aus Matrei das Milieu und die in ihm handelnden Figuren; diese Welt überraschte mich nicht im geringsten. Ich wußte, ich will Zeichner werden.“ Feriengäste aus Bremen entdecken in den frühen Arbeiten Floras Talent und leiten ihre Erkenntnisse an Otto Modersohn weiter, der zum Besuch einer Kunstgewerbeschule rät. An der Innsbrucker Universität frequentiert der 16jährige Gymnasiast einen Aktzeichenkurs und gewöhnt sich eine angemessene Distanz zu den von ihm dargestellten Figuren an: Das Modell ist ein hageres Wesen mit Halbmaske, eine Dame aus der Innsbrucker Gesellschaft.

Von Innsbruck und seiner Bourgeoisie leben muß der Glurnser nie. Flora schlägt sich in der Münchener Akademie der Klasse Olaf Gulbranssons durch, ohne dem Meister je zu begegnen, ,,weil weder er noch ich je in sie hineinschaute“. Dem Krieg kann er sich bis 1944 mit Hilfe komplizierter Unternehmungen fernhalten. Die größte Militäraktion, so erinnert sich Flora, war das das ängstliche Durchmessen des schönen Weinviertels im Laufschritt. 1947, seit damals lebt er in seinem Haus auf der Hungerburg, hat Flora in Wien seine erste österreichische Einzelausstellung. In der Neuen Galerie, der jetzigen Galerie nächst St. Stephan. Die Aufnahme in den Art-Club ist die erste Folge.

Ab 1949 illustriert Flora das Feuilleton der amerikanischen Neuen Zeitung. Diese Zeichnungen machen Daniel Keel, den Gründer des Diogenes Verlags, auf ihn aufmerksam. Die beiden treffen einander in Zürich, ,,in einem altmodischen Haus, in einem altmodischen Zimmer, darin ein altmodisches Bett, darunter ein Persilkarton, und in diesem war der Diogenes Verlag“. Bis heute blühen die Früchte dieses ersten Teffens als erfolgreiche publizistische Zusammenarbeit.

1957 schließlich ereilt ihn der Ruf der Hamburger Zeit, die einen politischen Karikaturisten sucht. Er nimmt den Auftrag unter der Bedingung an, ,,daß mir niemand dreinredet“. Kaltes Entsetzten schlägt ihm entgegen. ,,Die haben gedacht, ich wohn’ hier auf der Alm, und ich kann ja nicht wissen, was sie wollen.“ Daß Neue Zürcher, Frankfurter Allgemeine und Weltwoche auch im Schatten der Nordkette gelesen werden, ist ihnen bis dahin unbekannt. 14 Jahre prägt Flora die politische Karikatur des deutschen Wochenblatts und zeigt sich an der Waterkant nicht öfter als einmal im Jahr, um mit der Gräfin Dönhoff zu soupieren und über nicht weniger als ,,dies und das“ zu parlieren. Daß Richard von Weizsäcker ihm das große Bundesverdienstkreuz für Verdienste um die politische Kultur in Deutschland um den Vinschgauer Hals legt, kommentiert Flora mit kokettem Stolz: ,,Ich versteh’ ja überhaupt nichts von Politik.“

Von den annähernd 3000 Zeichnungen, die Flora in Hamburg veröffentlichte, existieren heute nur noch wenige. ,,I bin nach hinten in Garten gangen, hab an großen Haufen g’macht und sie alle ang’schirrt.“ Weil er sie für die Zeitung entstehen ließ und nicht für die Wände von Galerien oder Privatwohnungen, opferte Flora sie dem Feuer.

Mit der gleichen Rigorosität arbeitet Flora noch immer. Er sitzt täglich vor Mittag an seinem Tisch und zeichnet. Setzt behutsam und doch kraftvoll Strich um Strich aufs Papier. Was nicht gelingt, landet im Papierkorb: Flora ist ein deflationistischer Handwerker. Bescheiden, klug und von verschmitzter Weisheit. Er hat ein befreiendes Vergnügen daran, über sich und andere zu lächeln, ohne jemandem weh zu tun. Mit milder Melancholie schlägt er, der sich stets als Unzeitgemäßen sieht, den Nagel der Zeit zärtlich auf den Kopf. ,,Flora ist nicht ohne Traurigkeit“, schreibt Friedrich Dürrenmatt zum Album ,,Trauerflora“. ,,In seinem Werk sind Welten untergegangen, und wir ahnen, daß auch wir untergehen.“ Von apokalyptischer Zukunftsvision ist Flora dennoch weit entfernt, lebt er doch sowieso ,,optisch in der Vergangenheit“. Aus pragmatischen Gründen: ,,Weil sie zeichnerisch mehr hergibt.“

,,Paul Flora, Hungerburg“, eine ewige Adresse.

©Andrea Maria Dusl

Österreicher, so wird gesagt, tun sich schwer mit dem deutschen Idiom. Trennt uns doch von unseren lieben Nachbarn neben der gemeinsamen Geschichte vor allem die gemeinsame Sprache. Die Emotionen, die der Klang bundesdeutscher Kehlen hierzulange gemeinhin auslöst, oszillieren zwischen Unverständnis und Ablehnung und nähren sich aus dem ebenso tief verwurzelten wie grundfalschen Bewusstsein, etwas Besseres zu sein als die Piefke. Ganz besonders gilt diese Palette an Vorurteilen für die Bewertung deutschen (Nachkriegs-)Humors.

Österreicher, so wird gesagt, tun sich schwer mit dem deutschen Idiom. Trennt uns doch von unseren lieben Nachbarn neben der gemeinsamen Geschichte vor allem die gemeinsame Sprache. Die Emotionen, die der Klang bundesdeutscher Kehlen hierzulange gemeinhin auslöst, oszillieren zwischen Unverständnis und Ablehnung und nähren sich aus dem ebenso tief verwurzelten wie grundfalschen Bewusstsein, etwas Besseres zu sein als die Piefke. Ganz besonders gilt diese Palette an Vorurteilen für die Bewertung deutschen (Nachkriegs-)Humors.

Mein Name ist Ostbahn“, stellt sich der Held des Romans „Kopfschuß“ vor, „Kurt Ostbahn, und ich komme aus der Reindorfgasse in Wien-Fünfhaus, wo ich im dritten Stock des Zwölferhauses eine generalsanierte Altbauwohnung bewohne, wenn ich nicht grad‘ acht Monate im Jahr auf Tournee oder bei Ricky Gold in Ollersbach im Tonstudio bin.“

Mein Name ist Ostbahn“, stellt sich der Held des Romans „Kopfschuß“ vor, „Kurt Ostbahn, und ich komme aus der Reindorfgasse in Wien-Fünfhaus, wo ich im dritten Stock des Zwölferhauses eine generalsanierte Altbauwohnung bewohne, wenn ich nicht grad‘ acht Monate im Jahr auf Tournee oder bei Ricky Gold in Ollersbach im Tonstudio bin.“ Erfolgreiche Kinderbücher der 60er-Jahre waren ausnahmslos subversiv. Haarsträubend sympathische, aber meist neunmalkluge Heldinnen und Helden verstrickten sich in übertrieben surrealistische Handlungsstränge. Hinterfotzig tarnten sich edukatorische Falltüren als zu Meisternde Abenteuer, der Sturz in neue Erkenntniswelten blieb aber stets weich.

Erfolgreiche Kinderbücher der 60er-Jahre waren ausnahmslos subversiv. Haarsträubend sympathische, aber meist neunmalkluge Heldinnen und Helden verstrickten sich in übertrieben surrealistische Handlungsstränge. Hinterfotzig tarnten sich edukatorische Falltüren als zu Meisternde Abenteuer, der Sturz in neue Erkenntniswelten blieb aber stets weich. Als der liebe Gott sich mit der Erschaffung von Südfrankreich beschäftigte, war er gut aufgelegt und expermimentierte ein wenig herum. Das Ergebnis waren die Hügel, Gebirge und Ebenen der Provençe und eine Palette von Fadrbtönen, wie sie nur hier vorkommen, Maler und Dichter magisch anziehen und in ihrer Vielfalt den einen oder anderen von ihnen fast den Verstand kostete. Als wären Polychromie Mannigfaltigkeit der provençalischen Landschaft nicht zauberhaft genug, installierte der große Experimentator auch noch ein Klima, das mit „paradisisch‘ nur unzureichend beschrieben werden kann. Auf den Hügeln, die Inseln gleich, aus den damals noch riesigen Sümpfen des Rhonedeltas ragten, siedelten die Ur-Provençalen, die Ligurer, und Kelten.

Als der liebe Gott sich mit der Erschaffung von Südfrankreich beschäftigte, war er gut aufgelegt und expermimentierte ein wenig herum. Das Ergebnis waren die Hügel, Gebirge und Ebenen der Provençe und eine Palette von Fadrbtönen, wie sie nur hier vorkommen, Maler und Dichter magisch anziehen und in ihrer Vielfalt den einen oder anderen von ihnen fast den Verstand kostete. Als wären Polychromie Mannigfaltigkeit der provençalischen Landschaft nicht zauberhaft genug, installierte der große Experimentator auch noch ein Klima, das mit „paradisisch‘ nur unzureichend beschrieben werden kann. Auf den Hügeln, die Inseln gleich, aus den damals noch riesigen Sümpfen des Rhonedeltas ragten, siedelten die Ur-Provençalen, die Ligurer, und Kelten. Um die Gluthitze des Sommers zu überleben, scheuen schon die Römner weder Kosten noch Mühen und bauten Wasserleitungen, die das kostbare Naß der Berge über fünfzig Kilometer und mehr in die Brunnen und Zistemen ihrer Städte brachte. Als technisch beispielhaftes Wunderwerk der Antike gilt noch heute der Aquädukt PontduGard, der in dreistöckigen Arkaden die Wasser des friedlich dahinplätschernden Gardflusses überspannt.

Um die Gluthitze des Sommers zu überleben, scheuen schon die Römner weder Kosten noch Mühen und bauten Wasserleitungen, die das kostbare Naß der Berge über fünfzig Kilometer und mehr in die Brunnen und Zistemen ihrer Städte brachte. Als technisch beispielhaftes Wunderwerk der Antike gilt noch heute der Aquädukt PontduGard, der in dreistöckigen Arkaden die Wasser des friedlich dahinplätschernden Gardflusses überspannt. ,,Ich liebe die Berge“, gesteht Flora sein ,,nicht ganz platonisches Verhältnis“ zu Tirols Topographie. ,,Ihre Einsamkeit, ihre bizarre Schönheit, die Verfärbungen im Herbst, die Blumenpracht im Sommer und die verschneiten Wälder im Winter.“ Das Bedürfnis, sie zu attackieren, ihre Gipfel zu erobern, wie es seine Landsleute, die mountainbikenden, snowboardenden und kletternden Tiroler Fexe mit unstillbarem Eifer betreiben, hat er nicht. In aller Bescheidenheit, den Wert des Aufstiegs nicht über den der Aussicht zu stellen, zieht es ihn dennoch zu stürmischen Besteigungen.

,,Ich liebe die Berge“, gesteht Flora sein ,,nicht ganz platonisches Verhältnis“ zu Tirols Topographie. ,,Ihre Einsamkeit, ihre bizarre Schönheit, die Verfärbungen im Herbst, die Blumenpracht im Sommer und die verschneiten Wälder im Winter.“ Das Bedürfnis, sie zu attackieren, ihre Gipfel zu erobern, wie es seine Landsleute, die mountainbikenden, snowboardenden und kletternden Tiroler Fexe mit unstillbarem Eifer betreiben, hat er nicht. In aller Bescheidenheit, den Wert des Aufstiegs nicht über den der Aussicht zu stellen, zieht es ihn dennoch zu stürmischen Besteigungen.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts kommen fünf tschechische Brüder ins sonnige Kaliforien und verdingen sich in Ermangelung von Angeboten aus dem Tellerwäscher-Busineß als Gitarrenbauer. Der älteste des Brüder-Quintetts mit dem Namen Dopyera erfindet 1928 mehr nebenbei als gezielt eine Gitarre mit mechanischer Schallverstärkung (die elektrische Gitarre war damals nur in marginalen Ansätzen entwickelt). Um dem Kind einen Namen zu geben, schnitzen die böhmischen Entrepreneurs aus DOpyera BROthers ihren Firmennamen: Dobro. Der schnarrend metallische Klang macht seinen Weg durch die Spelunken des amerikanischen Kontinents bis in den Weihetempel nationalen Stolzes, die „Grand Old Opry“ in Nashville, Tennessee. Wie die Dobro (auf böhmisch heißt dobry „gut“) aussieht, weiß im Land der Hamburger jedes Kind, Europäern sei das Dire-Straits-Cover „Brothers in Arms“ in Erinnerung gerufen. Den unverwechselbaren Klang des sechssaitigen Aluminium-Holz-Hybrids hat Ry Cooder im Soundtrack zu Wim Wenders „Paris, Texas“ und unauslöschlich mit dem Genre Road-Movie verknüpft.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts kommen fünf tschechische Brüder ins sonnige Kaliforien und verdingen sich in Ermangelung von Angeboten aus dem Tellerwäscher-Busineß als Gitarrenbauer. Der älteste des Brüder-Quintetts mit dem Namen Dopyera erfindet 1928 mehr nebenbei als gezielt eine Gitarre mit mechanischer Schallverstärkung (die elektrische Gitarre war damals nur in marginalen Ansätzen entwickelt). Um dem Kind einen Namen zu geben, schnitzen die böhmischen Entrepreneurs aus DOpyera BROthers ihren Firmennamen: Dobro. Der schnarrend metallische Klang macht seinen Weg durch die Spelunken des amerikanischen Kontinents bis in den Weihetempel nationalen Stolzes, die „Grand Old Opry“ in Nashville, Tennessee. Wie die Dobro (auf böhmisch heißt dobry „gut“) aussieht, weiß im Land der Hamburger jedes Kind, Europäern sei das Dire-Straits-Cover „Brothers in Arms“ in Erinnerung gerufen. Den unverwechselbaren Klang des sechssaitigen Aluminium-Holz-Hybrids hat Ry Cooder im Soundtrack zu Wim Wenders „Paris, Texas“ und unauslöschlich mit dem Genre Road-Movie verknüpft. „…welch ein Unterschied ., schrieb Nikolaj Gogol 1836, Moskau ist bis heute ein langbärtiger Bauer, Petersburg dagegen ist schon ein gewandter Europäer“. Gogols Einschätzung hat auch nach 160 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil: Seit dem Ende des Krieges und der Perestroika ist die Stadt am Meer wieder in ihre alte Rolle, Rußlands Tor zum Westen, geschlüpft.

„…welch ein Unterschied ., schrieb Nikolaj Gogol 1836, Moskau ist bis heute ein langbärtiger Bauer, Petersburg dagegen ist schon ein gewandter Europäer“. Gogols Einschätzung hat auch nach 160 Jahren nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil: Seit dem Ende des Krieges und der Perestroika ist die Stadt am Meer wieder in ihre alte Rolle, Rußlands Tor zum Westen, geschlüpft.