Der Klimakleber und Uni-brennt-Protestierer. Wähler·innen-Schaubild. Für die Salzburger Nachrichten vom 24. Februar 2024. Anlässlich der Salzburger Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen.

Kategorie: Zeichnungen Salzburger Nachrichten

Alle Zeichnungen die ich für meine „Illustrierte Kolumne“ in der Wochendendbeilage der Salzburger Nachrichten gemacht habe.

Schaubild Salzburg J

Der bürgerlich-grüne Solaranlagen-Django mit Privat-Kraftwerk. Wähler·innen-Schaubild. Für die Salzburger Nachrichten vom 24. Februar 2024. Anlässlich der Salzburger Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen.

Schaubild Salzburg K

Die jung-dynamische, halb-globalisierte Provinz-Startup-Unternehmerin. Wähler·innen-Schaubild. Für die Salzburger Nachrichten vom 24. Februar 2024. Anlässlich der Salzburger Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen.

Schaubild Salzburg L

Der eingebürgerte Döner-Verkäufer. Wähler·innen-Schaubild. Für die Salzburger Nachrichten vom 24. Februar 2024. Anlässlich der Salzburger Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen.

Schaubild Salzburg M

Die Gemeindewohnungs-Bewohnerin mit rotem Parteibuch. Wähler·innen-Schaubild. Für die Salzburger Nachrichten vom 24. Februar 2024. Anlässlich der Salzburger Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen.

Hallo Wahlvolk

Schaubild Salzburg N

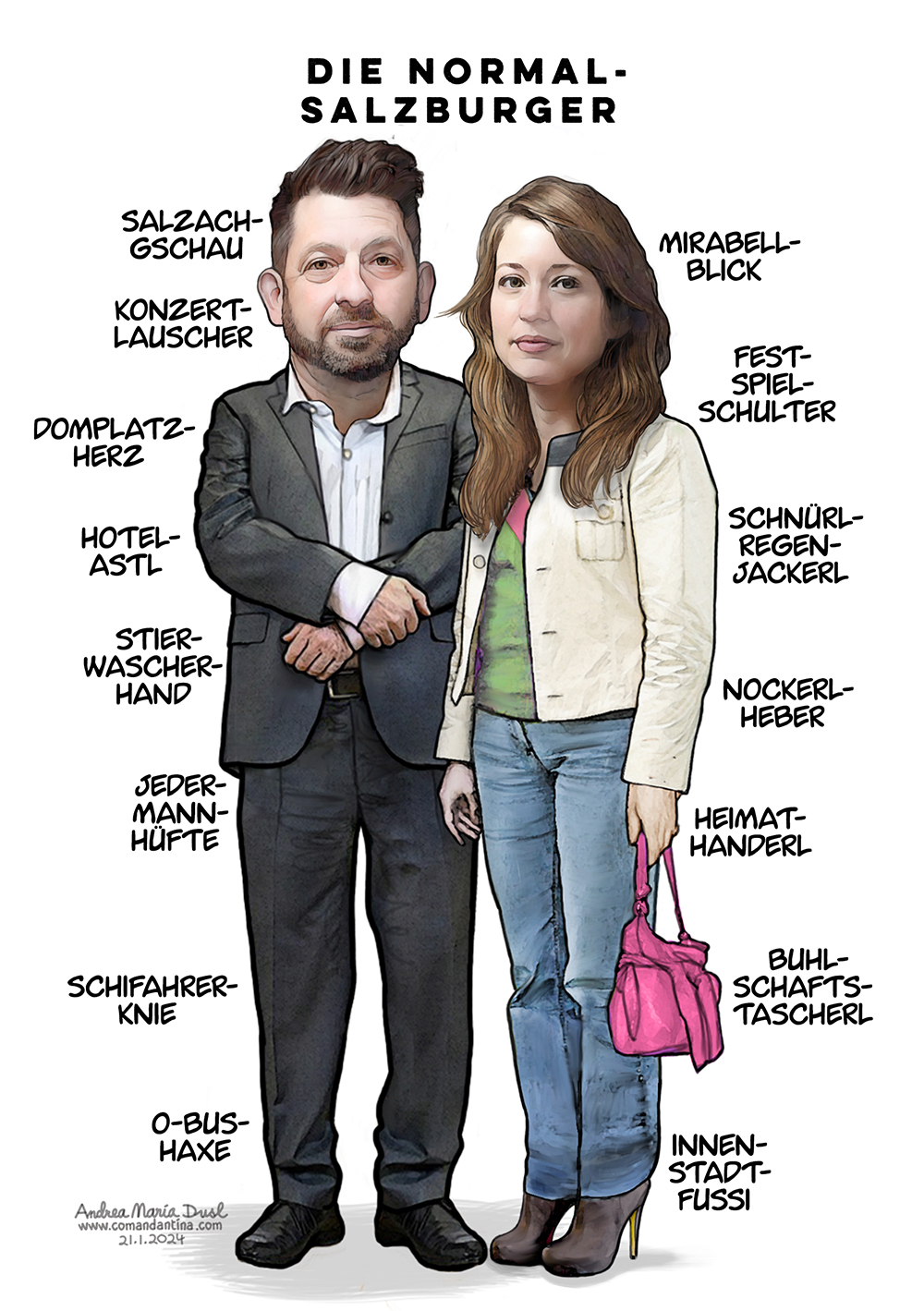

Die Normal-Salzburger. Wähler·innen-Schaubild. Für die Salzburger Nachrichten vom 24. Februar 2024. Anlässlich der Salzburger Gemeinderatswahlen und Bürgermeisterwahlen.

Das Packerl

Wir erinneren uns. An eine Zeit vor dieser. Das Wissen der Welt war noch zwischen Buchdeckel gebunden, in Archiven gelagert, und in Schuhschachteln mit Erinnerungen. Zum Telefonieren gab es Apparate. Man tippte ausschließlich in Schreibmaschinen und „mail“ hieß noch Brief. In ein Kuvert gesteckt und mit einer Marke beklebt wurde er von Postlern durch die Welt getragen. Postämter waren noch Orte des Vertrauens, beliebt und gut besucht wie der Kirchenwirt und der Greisler am Dorfplatz (beide heute verwaist). Egal, ob auf anderen Kontinenten aufgegeben, oder im Postkasten gegenüber, die Briefe, Packerl und Pakete kamen verlässlich an, noch kannte man den Witz nicht vom „aufgegebenem Brief“. Statt ein irritierendes SMS ins Smartphone zu tippen, begab man sich zum Postamtschalter des Vertrauens und diktierte ein Telegramm: „Ankomme Samstagabend“, „Gesamtfamiläre Geburtagsgrüße“, „Ich liebe Dich, Franz“.

Kinder und Junggebliebene mit Sammelbedürfnis schnitten Briefmarken von den Kuverts und horteten sie in Steckalben. Brieffreundinnen und Brieffreunde berichteten dazu aus fernen Ländern. Aus den diversen Urlaubsdomizilen von Freunden und Familienmitgliedern erreichten uns knallbunte, nach Sonne und Meer duftende Postkarten. Und landauf, landab hörte man das vertraute Zweitakt-Knattern des Posterlmopeds. In seiner schwarzen Tasche brachte der Postler Omas Pension (das waren die Tage, wo die Schnapserl auf ihn warteten), den Liebesbrief vom Herzensmenschen, und manchmal auch, so gern hatte man es dann doch nicht, was er brachte: einen blauen Brief vom Amt, einen Unterschreiber.

Ich wünsche mir diese Zeit zurück. Na gut, den Einschreiber nicht.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 17. Februar 2024.

Beste Berufe

Fernsehhistorisch alerten Österreichern und Österreicherinnen aus der Boomer-Generation (vorsicht Pensionsantritt!) ist das heitere Beruferaten „Was bin ich?“ von Fernsehonkel Robert Lembke noch in bester Erinnerung. Obzwar sie auf identischen Vorbildern aus der US-amerikanischen Fernsehlandschaft fußte, wurde sie als genuin deutsch, wegen des bairischen Dialekts des Moderators gar als österreichisch, jedenfall aber als heimatlich-heimisch wahrgenommen.

Das Show-Konzept war in bestechende Einfachheit geworfen, ein Studiogast mit seltenem Beruf (Rauchfangkehrerin, Zahnradbahnchauffeur, Wildbienenimker) wurde von einem redegewandten (sprich: g’feanzten) Viererteam zu Umständen der jeweiligen Profession befragt, wobei die Fragen so gestellt werden mussten, dass sie eindeutig mit Ja oder Nein beantwortbar waren. Für jedes Nein (insgesamt zehn davon waren möglich) bekam der Studiogast ein Fünfmarkstück in ein Sparschweinderl, ging also im beruflichen Unerratbarkeitsfall mit 50 Mark Salär (und lokaler Fernseh-Berühmtheit) nach Hause. Im Finale jeder Sendung musste eine anwesende Person von Prominenz (Vico Torriani, Inge Meysel, Rosi Mittermaier) erraten werden, dem Konzept folgend nur stumm lächelnd. In diesem eben so schwierigen wie nervenzerrüttenden Finale trug das Rateteam Augenmasken. Rate-Neins wurden statt Geld mit roten Rosen quittiert.

Robert Lembke war zur Glanzzeit seines Wirkens weltberühmt in Österreichisch. Die vorgestellten seltenen Berufe haben Millionen junger Menschen dazu animiert, weniger seltene Berufe zu ergreifen: Automechaniker, Friseurin und Einzelhandelsverkaufsperson.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 3. Februar 2024.

Weiß in Österreich

Entfernt man aus der Österreichischen Fahne das gefährliche Rot (Achtung Sozialdemokratie! Vorsicht Kommunismus!), bleibt ein blütenweißer Streifen. Ein Farbton, auf den sich alle einigen können, durch Kochwaschgänge und Bleichmittel jederzeit erneuerbar. Die Couleur tritt uns als jene der politisch Weißen Weste entgegen und ohne jede Konkurrenz als nationale Unterwäschefarbe. Im Tourismus geht nichts ohne weiße Pisten und die blendende Schönheit frischbezogener Hotelbetten.

Auch Neutralität und Friedensnähe wird gerne mit der Farbe Weiß verbunden, in österreichisches Tun gefallen war sie jahrzehntelang die Leitkolorierung eines erleuchteten Orginals. Ludwig „Wickerl“ Weinberger, Schildermaler in Rente, erarbeitete sich als Friedensapostel internationalem Ruhm. Tagaus, tagein spazierte er Ende des vergangenen Jahrhunderts durch die Touristengruppen der Wiener Fußgängerzone, in den ausgestreckten Armen eine Friedensfahne mit dem Spruch Waluliso (für Wasser-Luft-Licht-Sonne) und einen Apfel haltend. Sandalen und eine blütenweiße Tunika waren dem Olivenzweigbekränzten sommers wie winters die einzige Bekleidung. Waluliso verließ Wien aber auch gerne und wurde so international bekannt. Er fuhr zu Gipfeltreffen nach Genf und Reykjavík, kletterte nach dem Fall der Berliner Mauer auf das eingerissene Bollwerk, und schüttelte die Hände von Weltpolitikern. Die schüttelten die Köpfe.

Ein anderer Nationalheld wurde mit eindeutig zweideutigen Texten weltberühmt. In seinem hedonistisch-verrätselten Weltschlager „Der Kommissar“ besang Hans Hölzel vulgo Falco die hellste der österreichischen Farben: „… sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis, (…) den Schnee auf dem wir alle talwärts fahr’n, kennt heute jedes Kind.“

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 20. Jänner 2024.

Sternsinger

Alle kennen die drei Herren, sie knien andächtig und würdevoll in jeder Krippe, und wenn sie nicht knien, dann nur deshalb, weil sie die dicken Aristomäntel (und das edle Alter) daran hindern. Schon in der Bezeichnung der Weitgereisten gibt es Diskrepanz, die Italiener nennen sie Santi Magi d’Oriente (Heilige Magier des Orients), die Franzosen und Spanier Reyes Magos und Rois mages (Magier-Könige) und die Anglosachsen schlicht Three Wise Men (Drei Weise Männer). Hierzulande sind die Gabenbringer als die Heiligen Drei Könige bekannt, wiewohl die Bibel (Matthäus 2) im griechischen Ausgangstext nur von Magoi, Magiern spricht. Die Erstbesucher des Weihnachtswunders sind hier weder heilig noch Könige, und auch ihre Anzahl oder Hautfarbe wird nicht erwähnt. Der Mitbringsel sind jedenfalls drei, und ab dem 6. Jahrundert kennen wir auch die Namen der Bethlehem-Besucher: Caspar, Melchior und Balthasar. Dem Dreifachbeschenkten haben sie Gold (weil König) mitgebracht, Weihrauch (weil Gott), Myrrhe (weil Mensch). Zu ihrem heimtückischen Entsender Herodes kehren die Morgenländer nicht zurück, wurde ihnen doch im Traum davon abgeraten, den Geburtsort Jesu bekanntzugeben.

Mit etwas geschichtlicher Phantasie wurden die drei Weisen wegen ihrer Bezeichnung Magoi als persische oder chaldäische Zauberer und Sterndeuter identifiziert, wahrsagende zoroastrische Priester. Heute würden sie wegen ihrer esoterisch-spirituellen Gesamtneigung liebevoll als Schwurbler firmieren.

Die Knochen der Heiligen Drei Reisenden liegen jedenfalls mit anderen Reliquienpartikeln im Dreikönigenschrein im Kölner Dom. Ob es ihre eigenen sind, wird sich bis auf weiteres nicht klären lassen.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 5. Jänner 2024.

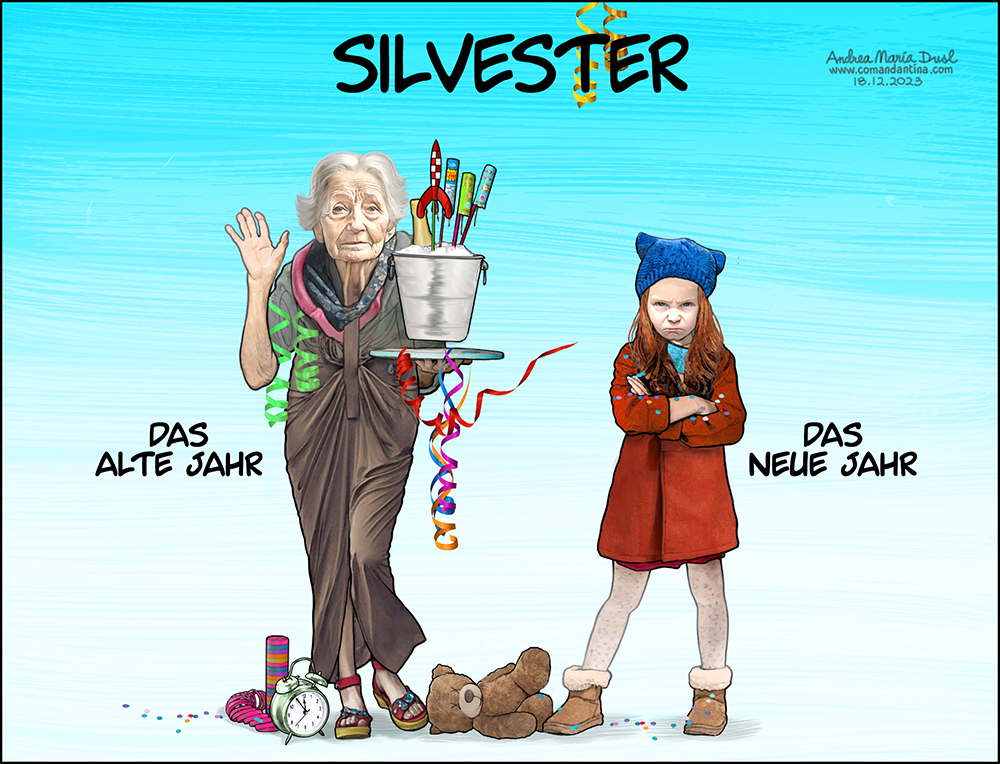

Silvester

Der Wechsel vom alten ins neue Jahr ist nur selten ein abrupter. Die wenigsten haben je einen Übergang erlebt, der einer tatsächlichen Zäsur gleichgekommen wäre. Ganz im Gegenteil, das Neue Jahr beginnt verlässlich, wie das alte endet, nur das Datum ändert sich, und mit ihm ein Fremdeln bezüglich der neuen Ziffernkombination. Noch tagelang werden wir uns beim Notieren der Kalender-Chiffre irren und die alte hinschreiben. Macht der Gewohnheit.

Um Punkt Mitternacht springt jedenfalls die Jahreszahl, und seit es Handys gibt, lässt sich das sogar in Echtzeit verfolgen. Aber auch diese Erfahrung ist trügerisch. Im antipodischen Neuseeland sind die Leute schon seit Mittag im neuen Jahr unterwegs, dann folgt Australien, Japan, China – im Stundentakt schmeißen uns die Medien neue Jahresübergänge, mit allelei Raketengeschieße, fernöstlichem Jahresendgebimmel und spektakulären Großfeuerwerken in die Timeline. Dazwischen gewiss auch Beschauliches, Einsameres aus dünkleren Gegenden.

Hartgesottene haben das deutsche Fernsehen mit seiner krachenden Lustigkeit laufen. Traditionalisten feiern im Schnee (wo einer liegt), mit Freundinnen und Freunden, im Schoß der Familie oder, weil sie schlicht arbeiten müssen, mit Ausgelassenen, die abgefüllt werden wollen. Die späteste Stunde des Jahres ist also auch eine sehr unterschiedlich erfahrene.

Die Autorin dieser Zeilen hat Silvester auch schon anders erlebt. Fern jeder Festlaune etwa, auf der Intensivstation oder geographisch entrückt, im Taxi auf einer Brücke über den Nil. Nicht die schlechtesten indes waren die Jahreswechsel zuhause, im trauten Heim, selbst wenn ihre Bedingungen waren: Glück allein.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 29. Dezember 2023.