STADTREPORTAGE N. Y.

New Yorks East Village und seine Wiener mit nützlichen Hinweisen. Ein Lokalaugenschein.

ANDREA DUSL

Falter 39/94, Stadtleben, pag. 70f

Am Anfang war schon ein Wiener mit von der Partie. Als der Italiener Giovanni da Verrazano 1524 im Auftrag des französischen Königs Franz 1. die amerikanische Ostküste entlangsegelt, kommt er auch an der New York Bay vorbei. Johannes Battist Herberger, ein Bader und Chirurgius aus Wien-Erdberg, notiert in sein Tagebuch: „Ode Gestade, jedoch heut ein zauberisch Eilandt geschen … den Rauch aus den Hütten einiger Inder … Capitan Verzan nahm den Landstrich für die Krone in Besitz …“ Peter Minnewit aus Wesel am Rhein wird 85 Jahre später den „Indern“ ihr Manna Hatta für Klunker im Wert von 60 Gulden abkaufen und die Siedlung Nieuw Amsterdam nennen. Seither haben 60 Gulden mehrmals ihre Besitzer gewechselt, und irgendwie waren immer wieder Wiener dabei in New York, im wichtigsten Brückenkopf der Neuen Welt.

.Je downer the town, desto shener the Frau’n“, sang Hermann Leopoldi, als er hier weilte, in seiner Profession als Barpianist aus Wien. Sein Publikum war wie er durch Schicksals grausame Faust in den großen Apfel getrieben. „I’m a quiet drinker, that’s why I make such noise …“ In New York leben mehr Leopoldstädter als im zweiten Bezirk, heißt es. Kein Zweifel. Von den Schulfreunden meines Großvaters blieben vier in Wien, einer ging nach Casablanca, die anderen 29 nach New York.

Einem ungeschriebenen Gesetz der Immigration folgend, beginnt die Karriere als New Yorker mit einem neuen Namen. Klaus Höller, alpiner Modedesigner für den goiserischen Hubert und einer der am besten ausgebildeten Pfadfinder in New York, trägt drüben stolz den Namen „Fred Schispringer“, Kai Hagmüller, Architekt, unterschreibt Postkarten an die Heimat generell mit „Bruchmutter, vierte Straße*. Sophie Lillie, Architekturhistorikerin und Eiernockerlköchin für Wiener Exilanten, wird wegen ihrer vornehmen Blässe „Ruaßkäferl“ genannt. Stefan Klestil wiederum, UHBP-Sohn im West Village, begnügt sich mit ,der Präser“.

Der beste Maler der Stadt, Stefan Riedl, und seine Freundin Dusl heißen drüben „Fritz Laimgruber“ und „Freda Leopoldstecker“. Keine Ahnung, wieso. „What’s your name“, fragt dich irgendwann einer wie aus der Pistole geschossen, und egal, was du dann antwortest, honey, that’s your new name. So erklärt es sich, daß Wiener in New York leben, die „Hi“, „Was“, „Ehas Robbie“ oder schlicht „Dog“ heißen.

Den bedeutendsten Teil des Tages, der mit einem ausgiebigen Frühstück beginnt, hängt der Wiener am Telefon. Jobs aufreißen, mit den Freunden in Wien telefonieren, Termine koordinieren und verlorengegangene Banküberweisungen aufspüren. Zu Mittag ißt er wenig, und wenn, dann unterwegs. Nachmittags werden die Termine und Dates für den Abend gecheckt. Wiener leben in allen Teilen New Yorks. Die meisten allerdings im East Village, liebevoll Ostdorf genannt.

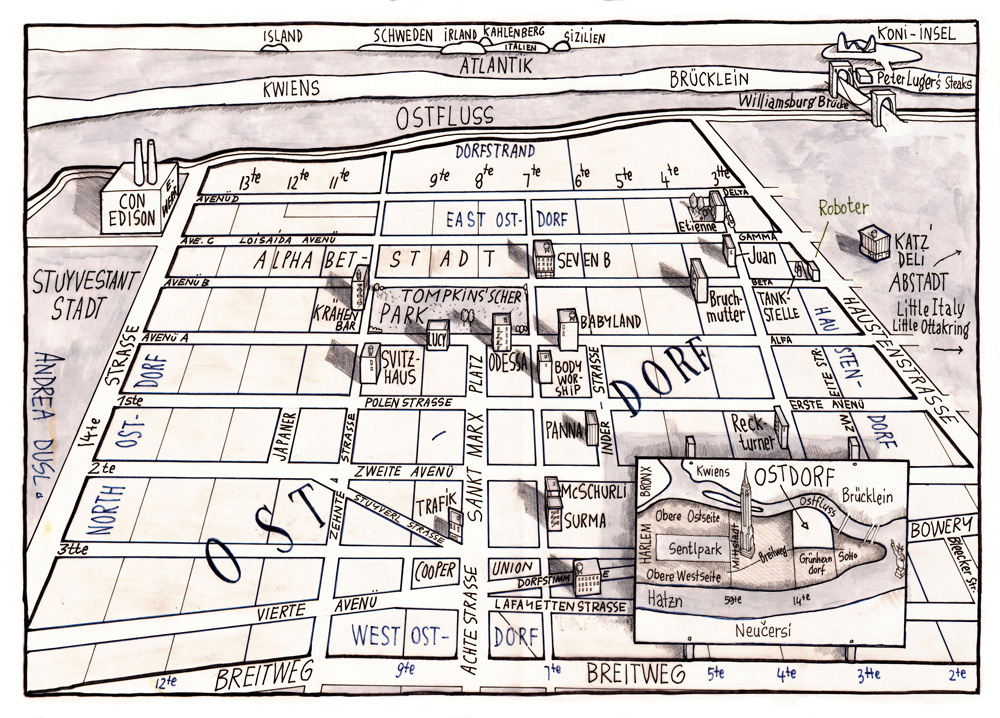

Als Reisender aus Wien nimmst du ein Taxi vom J.F.K. Airport. Taxis heißen Cabs oder „yellow Küchenschaben“ – sie sind jedenfalls einheitlich gelb und dein erstes nachhaltiges Erlebnis in der Neuen Welt. „Tompkins Square, East Village“ genügt als Destination. Die Maut beträgt zwischen 28 und 36 Dollar. Jeder Cabbie (Taxler) hat, je nach Lust, Laune und Ortskenntnissen, eine andere Anfahrtsroute parat. Die meisten fahren die knapp 45minütige Strecke aber ohne wesentliche Umwege. Es empfiehlt sich, den Stadtplan grundsätzlich im Taschl zu lassen. Auf der Straße hat er schon gar nichts verloren, da könntest du dir gleich ein Schild umhängen, wieviel Geld du in der Tasche trägst, daß deine Uhr echt ist, und andere nützliche Angaben für den nächsten Straßenräuber.

East Village, das östliche Dorf, ist etwa so groß wie Klagenfurt und ähnlich gerastert. Als seine Grenzen gelten im Norden die 14te Straße, im Westen – gegen Greenwich Village – der Broadway. Im Süden – gegen SoHo und Little Italy – liegt die Houston Street (Hausten gesprochen, nicht Justn, wie die Sängerin). Im Osten des Dorfes glitzert friedlich – richtig! – der Ostfluß, der East River, der einen Blick aufs andere Ufer, auf Brücklein (Brooklyn), erlaubt.

Klaus Höller, einer der besten Pfadfinder in New York, trägt drüben stolz den Namen Fred Schispringer

Da East Village ein Dorf ist, verfügt es über keine Mauern. In der Mitte, zwischen den Avenues A und B, liegt ein Dorfplatz, in der Landessprache Tompkins Square Park genannt. Das East Village ist Teil der Lower Eastside, einst die bevölkerungsreichste und ärmste Gegend der Welt. Über 700.000 Einwanderer, Polen, Deutsche, Juden und Ukrainer, drängten sich auf einer Fläche von knapp fünf Quadratkilometern. Hochhäuser gibt es keine im Ostdorf, das als einziger Teil Manhattans flach ist wie eine ausgelassene Luftmatratze. Die meisten Gebäude sind feuerbeleiterte Zinshäuser aus der Jahrhundertwende und knapp davor.

Seit die Mieten in den Lofts von So-Ho so schwindelerregend hoch geworden sind, daß nur mehr Tennisspielerinnen wie Steffi Graf dort leben können, hat sich die New Yorker Galerien-Schickeria im Village festgebissen. Die Mehrheit stellen aber trotzdem noch immer puertorikanische Bettgeher, Junkies und Crackheads, europäische Kunststudentinnen, Ethnos aus Afrika und: eine Handvoll Wiener. Häufigste Sprache auf den Straßen: das Spanisch der Nujorikans.

Beliebtester Beruf: Apotheker (Handel mit Kräutern und Pulvern). Apotheker, so sie nicht von außerhalb kommen, tarnen ihre einträgliche Profession meist mit einem Deli. Delis sind supermarktgroße Greißler, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche geöffnet. Koschere Delis sind am Samstag geschlossen, außer sie halten sich einen mexikanischen Shabbesgoj.

Badeglück im Dampfe winkt in der 10ten Straße. Allerlei Gefreak, Orthodoxe aus Galizien, russische Großfürsten, dicke Türken und falsche Griechen geben sich hier den körperlichen Genüssen eines „Shvitzhaus“ hin. Solcherart gestählt, tauchen wir tiefer ein in die Alphabetstadt. (Man benützt keine Zahlen für die Avenü’s: um den Bewohnern das Schreiben beizubringen. Es nützt wenig: A, B, C und D sind die einzigen Buchstaben.) Ein absolutes Must für Loiternde und Wandersleute: ein Handtascherl von 1 x 5 bis 2 x 5000 Watt (am besten mit „Subwoofa“, der Baßtaste). Handtascherln gibt’s allerdings hier nicht zu kaufen. Dazu muß man (netter Tagesausflug) in die Kanalstraße im Süden. Beim Kauf nicht vergessen: Alle Verkäufer lügen! Die Dinger sind mindestens um ein Drittel billiger als der günstigste Deal.

Wem jetzt die Füße und die Ohren rauchen und in der Kehle schon der Sand rieselt, der lenkt seinen Schritt in Richtung auf den Tomkinsschen Park, einen idyllischen Beserlgarten, um den die wichtigsten Durstlöscher und Hang Out Facilities lauern. „7B“, nicht unklug nach der Adresse benannt, von den Wienern Pferdeschuhbar (Horseshoe Bar) genicknamed, zapft offene Biere. Das Seven B gilt als „Landmark of the Village“, weil hier einst Paulchen Neumann in einem Film den Blues raushängen ließ. Fummler schau’n vorbei in der Zehnten/Ecke B, in der Krähenbar (Crow Bar), der wärmsten Hütte im Dorf. Spezialität: Dunkelkammer; es wird gegriffen und geknallt, daß das Ledermützel nur so kracht. Profis verstecken ihr Geld im Stieferl und verwenden Schlafsäcke von Semperit. Ein Muß für Heteros ist Lucy’s – (eigentlich „Lucy’s, Blanche’s, Ludwika’s Tavern“) – in der Avenue A. Mit Blick auf den Dorfplatz führt die heimliche Mutter des östlichen Dorfes, Frau Lucy aus Krakau, eine gepflegt abgefuckte Slibovitz-Aufrißbar. „Lucy’s“ ist die optimale Hang Out Zone für Wiener mit Heimweh. „Unter sieben Lokalen keine Beislpartie“ – das gilt auch fürs East Village. Also weiter in den „Pyramid Club“ (101 Avenue A), früher Szenedisco, jetzt hauptsächlich von

„slumming“ Drag Queens und Fag Hags aus SoHo besucht. Im Nachbarhaus wartet „Babyland“, ein lustiger Club für junge Leute, die hier ihre neuesten Body und Bone Piercings spazierenführen. Unseren kleinen Hunger – die Unterlage für die nächsten Drinks – stillen wir in „Katz’s Deli“ (eigentlich: „Katz’s Koshere Wurstfabric“). „Buy a salami for your boy in the army“, das Motto dieses Lokals, kann als T-Shirt-Mitbringsel erstanden werden.

Wem der Morgen graut und die Sterne günstig stehen, der empfiehlt sich zum größten Schrottplatz des Ostdorfes, der „Gas Station“ in der 2ten/Ecke B. Wenn – weil illegal – die Polizei gerade nicht zugesperrt hat, finden hier After Hour Clubbings statt. Wenn auch dort die Lichter ausgehen und die Membranen verstummen: Gleich gegenüber der „Tankstelle“, versteckt hinter einem Spalier von loiternden Grufties, hinter einer Tresortür, die von „machine*, einem 150-Kilo-Afrikaner, bewacht wird, wartet „Save the Robot“ auf uns. Der Roboter sperrt erst auf, wenn wirklich jede andere Camera geschlossen ist. Wie’s drinnen aussieht, weiß keiner wirklich genau, weil’s jeder anders in Erinnerung hat.

Wer jetzt noch immer nicht aufgibt, braucht dringend ein Frühstück. Die Eiweißbar „Odessa“: „1000 Eggs any style“. Feinspitze, die noch immer durchhalten, schlagen sich nach Westen durch, zum „Graben“ des Ostdorfes, dem weltberühmten St. Marks Place (eigentlich die 8te Straße). Das „Cafe Mogador“, yuppier als die anderen Frühstüxhütten, serviert hervorragende Kaffees und südfranzösisch/ nordafrikanische Eierspeisen. Hier gathern angehende Models und Nachwuchsfotografen.

St. Marks Place ist die Hauptstraße im Village, das Bad Ischl für Freaks aus aller Welt. Vom T-Shirt – „Hi, I’m Barbie, please fuck me“ – für 16 Dollar bis zum Latexmützel ohne Seh- und Mundöffnungen um 69 Dollar kann für jeden Geschmack ein Souvenir erstanden werden. Tätowierer Sean hat sich auf speibende Totenschädel, gekreuzigte Teuferln, Maßtabellen für Schwänze und andere geile Motive für Reckturner spezialisiert. Andrea from England (big tits and sweet smile), eine Schülerin des berühmten Bernie Luther aus Wien, brilliert mit schwarzweißen Peckerl in der „East Side Inc.“ (2te Str.).

„Je downer the towns, desto shener the Frau’n“, sang Hermann Leopoldi, als er hier weilte, in seiner Profession als Barpianist aus Wien.

Rund um den Markusplatz wohnen die Filmemacher aus Wien. (die Musiker und architekten in der Gegend um die 4te/Ecke B.) Der sicherste Block der Welt hingegen ist zweifellos die 3tte Straße, zwischen 1ter u. 2ter Avenü. Der Grund: Hier haben die Hell’s Angels, die berühmtesten Reckturner der Welt, ihr Hauptquartier. Technisch Interessierte können hier hervorragende Mopeds anschau’n. Vorsicht: Nicht umwerfen!

Die beste Trafik im Village liegt an der Ecke St. Marks/Dritte Avenida. Der indische Besitzer führt neben dreihundert anderen Marken „American Spirit“, die naturbelassenste Tschick des Kontinents. Wir rauchen uns eine Spiritualette an und studieren den Falter von New York – logischerweise „Dorfstimme“ (Village Voice) genannt. Weil rauchen und lesen durstig macht, schlendern wir vorbei an „Surma – the Ukrainian Shop“, einem Zauberladen voll von Devotionalien, die’s nicht einmal mehr in Rußland gibt – geschweige denn in der Ukraine -, Richtung McSchurli, dem genialsten Wirtshaus der Welt.

Am wohlsten fühlen sich die Wiener in katholischen Bars. Nach den Polen (Lucy’s und andere Lokale) sind die Iren am katholischsten. Ehrliche und herzliche Wärme bietet „McSorley’s Old Ale House“, das älteste Bierhaus in Manhattan (established 1854). Alkohol wird hier keiner ausgeschenkt, einzig und allein Bier. Die Bohlen zwischen den handbeschnitzten Eichentischen bedecken frische Sägespäne, die schwarz patinierten Wände erzählen die Geschichte der Iren in Amerika.

Hinter einer abgegriffenen Schwingtür liegt das schönste und grünste Pissoir New Yorks das einzige, das nicht „Restroom“ heißt). Polizisten, Feuerwehrleute und Priester, IRA- und Sinn-Fein-Aktivisten, Dichter, steirische Eichen und Exilwiener schätzen die sachliche Atmosphäre dieser „Landmark of Old New York“.

Wenn den Wienern ihr Dorf zu eng wird, schauen sie schon mal rüber in die Nachbargemeinden. Auf ein Bier ins Greenwich Village, zu irgendeiner gschupften Vernissage nach SoHo oder in Begleitung von AABs (African American Bodybuilders) hinauf nach Harlem. Am liebsten treffen sie einander jedoch bei „Tony’s“, wo Little Italy am wienerischsten wird. Wo der Zigarrenqualm aus Tonys Havannas sich mit dem öligen Gestank aus geschmuggelten Whiskygebinden und den orientalischen Duftnoten der anwesenden Mafiabräute vermischt. An den Wänden der Bar – zwischen Fotografien italienischer Fußballerlegenden und Mitgliedern von Tonys umfangreicher Familie: Einschußlöcher aus den 30er Jahren. „Little Ottakring“ heißt der Tisch, an dem die Wiener sitzen und Tony Gschichtln aus der Heimat drucken. Nach ausgiebigem Herumgehänge im Kleinen Italien geht’s dann in Andy „Etienne“ Aigners rotem Schlitten zum Ostfluß auf eine nächtliche Bootspartie. Da sind sie dann grenzenlos glücklich, die Wiener. Wenn sie mit 600 Pferdchen am Heck und roten Nasen im Gesicht den tiefschwarzen East River durchpflügen und Wienerlieder singend Liberty Island umkreisen.

Die Autorin bedankt sich herzlich bei Klaus Höller für sein kompetentes Village Scouting.

In Bad Radkersburg, einem kleinen, trotz der Nähe zum Balkan von schwäbischer Sauberkeit infiziertem steirischen Städtchen war ich zugegen, um meine Mutter zu besuchen. Meine arme Mama hat sich nämlich vor ein paar Wochen bei einem Heurigenunfall die Hüfte gebrochen und gleich auch noch den Arm. Und weil der Unfall in der Steiermark passiert ist, wird sowas gleich auch in der Steiermark behandelt. Aus therapeutischen Gründen kurt sie also in dem kulturtechnisch verschlafenen, mit Vital-Hotels und Wohlfühlepensionen aber durchaus reich gesegneten Nest.

In Bad Radkersburg, einem kleinen, trotz der Nähe zum Balkan von schwäbischer Sauberkeit infiziertem steirischen Städtchen war ich zugegen, um meine Mutter zu besuchen. Meine arme Mama hat sich nämlich vor ein paar Wochen bei einem Heurigenunfall die Hüfte gebrochen und gleich auch noch den Arm. Und weil der Unfall in der Steiermark passiert ist, wird sowas gleich auch in der Steiermark behandelt. Aus therapeutischen Gründen kurt sie also in dem kulturtechnisch verschlafenen, mit Vital-Hotels und Wohlfühlepensionen aber durchaus reich gesegneten Nest.

Bio hatte ein luftiges Blumenhemd in der Art der Hawaiianer, sandfarbene Bermudas und gut gepflegte Gesundheitssandalen an, war braungebrannt wie Lebkuchen und sah drein, als hätte er gerade dreimal hintereinander Geburtstag gehabt. Das kleine Metalltischchen an dem er saß, gehörte zu einer, nur in Portugal bekannten, grüngelb gestrichenen Fastfoodausspeise und er teilte sich das Dortsitzen mit einem, sicher keine 16 alten, blondgelockten Eingeborenen.

Bio hatte ein luftiges Blumenhemd in der Art der Hawaiianer, sandfarbene Bermudas und gut gepflegte Gesundheitssandalen an, war braungebrannt wie Lebkuchen und sah drein, als hätte er gerade dreimal hintereinander Geburtstag gehabt. Das kleine Metalltischchen an dem er saß, gehörte zu einer, nur in Portugal bekannten, grüngelb gestrichenen Fastfoodausspeise und er teilte sich das Dortsitzen mit einem, sicher keine 16 alten, blondgelockten Eingeborenen. In einer unbelebten Seitengasse blieb ich vor einem zahnfarben angespachtelten Laden stehen und dachte bei mir: ‚Hmmmm, seltsam, dass es noch immer Frauen gibt, die mit Alice-Schwarzer-Frisuren herumlaufen. (Es handelte sich um so eine Art langer strähniger ausgewachsener Dauerwelllocken, in der Art wie wir sie uns in den frühen 70er selbst applizierten, und dann höllisch unter ständigen bad-hair-day-Erlebnissen litten.)

In einer unbelebten Seitengasse blieb ich vor einem zahnfarben angespachtelten Laden stehen und dachte bei mir: ‚Hmmmm, seltsam, dass es noch immer Frauen gibt, die mit Alice-Schwarzer-Frisuren herumlaufen. (Es handelte sich um so eine Art langer strähniger ausgewachsener Dauerwelllocken, in der Art wie wir sie uns in den frühen 70er selbst applizierten, und dann höllisch unter ständigen bad-hair-day-Erlebnissen litten.) Ich studierte den Stadtplan von London, als das Telefon schrillte. Es schrillte wie in einem schlechten Film. Und wie in einem schlechten Script war am anderen Ende ein Agent mit einem Angebot. Ob ich nicht dringend Lust hätte, ans Burgtheater zu kommen. Als Bühnenbildassistentin. In eine Inszenierung von George Tabori. Es gäbe allerdings einen Haken. Der Haken sei die Frau, mit der ich arbeiten sollte. Drei Bühnenbildassistenten vor mir seien entweder im Irrenhaus oder in der Donau gelandet. Die Frau sei unmöglich, das sei der Haken.

Ich studierte den Stadtplan von London, als das Telefon schrillte. Es schrillte wie in einem schlechten Film. Und wie in einem schlechten Script war am anderen Ende ein Agent mit einem Angebot. Ob ich nicht dringend Lust hätte, ans Burgtheater zu kommen. Als Bühnenbildassistentin. In eine Inszenierung von George Tabori. Es gäbe allerdings einen Haken. Der Haken sei die Frau, mit der ich arbeiten sollte. Drei Bühnenbildassistenten vor mir seien entweder im Irrenhaus oder in der Donau gelandet. Die Frau sei unmöglich, das sei der Haken.