Heute beim Passamt gewesen. Dabei den anwesenden sitzenden Männern im Warteraum nicht den Sitzplatz durch blödes Schauen und schlichte Anwesenheit streitig gemacht. Dann (nach kurzen 46 Minuten) mit dem Beamten sehr österreichisch gesprochen, im Smalltalk immer wieder die Worte „heans“ und „gengans“ untergebracht und mich artig für die magistral gute Bearbeitung meines Anliegens bedankt. Verständnis gezeigt, dass mein mitgebrachtes Paßbild zu alt und schon vorausgeschnitten war. Schließlich den Wunsch unterdrückt, das Bonmot „ausgmoid ghearat do scho, oda?“ anzubringen. Ein Bezirksamt hat Würde, auch im Retro-Bereich. Leitkulturell war das ein schöner Vormittag heute.

Autor: Andrea Maria Dusl

Leitkulturbericht I

Wer ist hier der Seifensieder?

Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 14/2024 vom 3. April 2024

Liebe und geschätzte Frau Andrea,

die wöchentlichen Veröffentlichungen aus ihrem Informationsbureau sind gleichermaßen bildnerisch wie auch erbaulich. Im Leuchtkasten (Falter 9/24) wurde ich an Kurt Sowinetz mit seiner Textfassung „Olle Menschn san ma zwieda…“ der „Ode an die Freude“ erinnert. (Er bringt damit trefflich eine Seite der Wiener Seele zum Ausdruck). In seiner weiteren Darbietung ist zu hören: „Lochts nua ruhig, es Safensiada, eich wiad’s Loch’n scho vagehn …“ Ist meine Annahme zutreffend, daß es sich bei Personen obiger Berufsausübung um im Gemüt einfache Menschen handelt? Im Tagesverlauf, diesen auf die leichte Schulter nehmend, gedankenlos Lebende? Und wenn, wieso gerade das althergebrachte, notwendige und daher ehrbare Handwerk der Seifensiederei?

In der Hoffnung auf ihre Expertise verbleibe ich

mit Wertschätzung

Peter Zejda, per Email

Lieber Peter,

der Safnsiada (Seifensieder) ist in Wien sprichwörtlich mit dem langsam arbeitenden, in Kontemplation oder Schlichtheit gefangenen Zeitgenossen verbunden. Als Schimpfwort ist es weitgehend mit dem Lamsiada (Leimsieder) synonym. Beide Invektive beziehen sich auf die, schon im Mittelalter etablierten Berufsstände der Seifensieder (oft auch Lichtzieher, also Kerzenzieher) und der Leimsieder. Deren Tätigkeit wurde wegen der langsamen, unspektakulären und geruchsintensiven Vorgänge des Siedens von tierischen Abfällen (Unschlitt, Talg und Fett bei den Seifensiedern, sowie Knochen, Horn, Häuten und Fischschuppen bei den Leimsiedern) als uninspirierend und fade, die Ausübenden später zunehmend als dumm diskreditiert.

Wegen der lautlichen Ähnlichkeit zu safern (wienerich für geifern, speicheln) wurde der Safnsiada auch mit dem öligen Speichellecker gleichgesetzt. Weil die Seifensieder, wie oben erwähnt, nicht selten auch Kerzen erzeugten, wurden die Berufsstände gleichgesetzt. Der studentische Erkenntnisvorgang des „Lichtaufgehens“ erzeugte den Audruck: „Mia geht a Safnsiada auf“, soviel wie: Mir wird alles klar (durch die vielen gleichzeitig entzündeten Kerzen).

Ob einem Safnsiada selbst je ein Safnsiada aufging, muss noch geklärt werden.

comandantina.com

dusl@falter.at

@comandantina.bsky.social

Meine 32 Urururgroßeltern, und wo sie herkamen

Joseph DUSEL (Fleischermeister aus Horn, Niederösterreich)

Barbara ZANITZER (Horn, Niederösterreich)

Joseph ZÖCHMANN (Hauer in Roseldorf, Niederösterreich)

Rosalia HIRSCH (Roseldorf, Niederösterreich)

Biagio PATAT (Gemona del Friul)

Lucrezia FORGIARINI (Gemona del Friul)

Martin ZOHAN (Schmelzknecht, Petrovce, Slowenien)

Helena MOYSI (Magd in Cilli)

Heinrich Ernst Friedrich GELPKE (Höxter in Westfalen, Buchdrucker in Pyrmont)

Anna Marie Elisabeth LANGE (Fürstenau, Westfalen)

Liborius LANGE (Fruchthändler, Fürstenau, Westfalen)

Judith WIEDRICH (Windhag in der Capelln, Niederösterreich)

Anton SCHMELZER (Dobritschan, Böhmen)

Theresia KEMPE (Oberleutensdorf, Böhmen)

Georg GULDER (Viechtach in der Oberpfalz, Hutmacher in Oberleutensdorf, Böhmen)

Veronika KEMPE (Oberleutensdorf, Böhmen)

Bernard JÜLIG (Oberlehrer, Ottersdorf bei Rastatt, Baden)

Catharina MAYER (Baden-Baden)

Franz II. POSSANNER von EHRENTHAL (Graz, Verwalter, Bezirksrichter in Krain)

Susanne FRÖHLICH (Cilli, Unter-Steiermark)

Franz SCHEIMPFLUG (Mödling, Wirt in Iglau. Kaufmann in Znaim)

Jeanette WEHRL (Müllerstochter, Trautmannsdorf, Niederösterreich)

Dr. med. Ernst RINNA von SARENBACH (Görz, Hofarzt in Wien)

Anna HUFNAGEL (Tabakdirektorstochter, Klagenfurt)

Carl Wilhelm PATERSON (Seekapitän, Göteborg, Schweden)

Maja Lena MAGNUSDOTTER (Gärdhem, Schweden)

Jöns JÄDERLUND (Schiffszimmermann, Gävle, Schweden)

Brita Greta SJÖBERG (Gävle, Schweden)

Johann Christian RAABE (Sachsen-Anhalt)

Johanna Rosina Wilhelmine KUNZE (Niederholzhausen, Sachsen-Anhalt)

Hugo Adolf HAMILTON af HAGEBY (Freiherr, Generalpostmeister, Schloss Boo, Schweden)

Lena Stina NILSDOTTER (Magd, Hällestad, Östergötland, Schweden).

Comandantina Mixtur

Ich habe 9 Generationen meiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern usf. nach Herkunft und Ethnie analysiert. Demnach bin ich zu:

34% Österreicherin

17% Schwedin

19% Sächsin

13% Slowenin

13% Alemannin

6% Friulanerin

5% Niedersächsin

5% Steirerin

3% Britin

3% Ladinerin

3% Oberfränkin

2% Tirolerin

0.5% Kroatin

0.5% Holländerin

0.3 % Oberpfälzerin.

Welche Leitkultur wäre das?

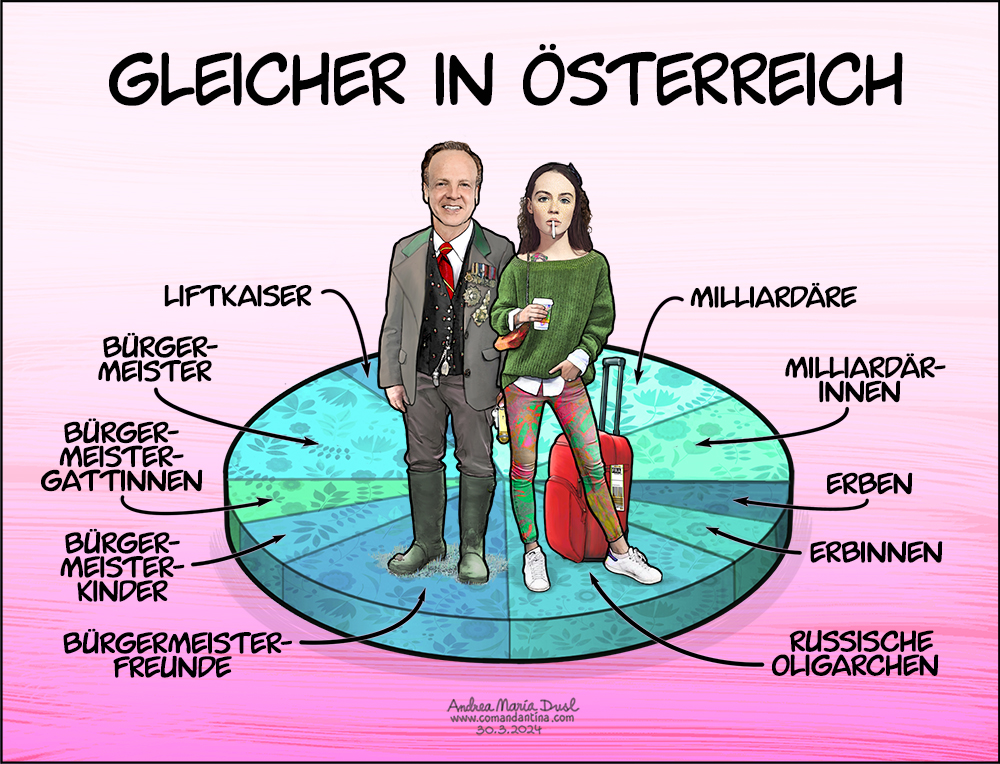

Gleicher in Österreich

Mit der Gleichheit hat Österreich Probleme. Der alte Auszählreim „Kaiser, König, Edelmann; Bürger, Bauer, Bettelmann“ beschreibt das soziale Gefälle zwischen den Ständen früherer Zeiten. Gleich war man immer nur untereinander. Und auch das nur eventuell.

Nun sind frühere Zeiten bekanntermaßen abgeschafft, und Kaiser, König, Edelmann keine offiziellen Größen mehr. Als Bezeichnungen für die Mächtigen und Wichtigen sind sie aber weiterhin in Gebrauch. Liftkaiser und Immobilienkönige dirigieren Land und Leute, die Hauptmänner der Bundesländer nennen wir, ganz der Wirklichkeit verpflichtet: Landesfürsten. Parteimächtige firmieren als Magnaten, die Gebiete ihrer Herrschaft heißen Hochburgen. Alles in Österreich ist Audruck hierarchischen Gefälles. Das Geld aber fließt, anders als die Flüsse, hierzulande immer bergauf.

Alles an der Gleichheit, wiewohl schon in der Französischen Revolution neben der Freiheit und der Brüderlichkeit als Forderung erhoben, riecht hierzulande nach Kommunismus und Sozialismus, nach Marx und Manifest, Nach UdSSR und DDR, nach Stalin, Honnecker und Verderben. Am Gleichen sind daher nur die Melancholiker interessiert. Anderes geht es dem Gleicheren. Gleicher sind schon weniger, diese aber besonders. Ihnen fallen die Behörden niemals in den Rücken, stets aber in die Arme. Die Finanz ist mit ihnen auf du, nicht selten auch ganz dulli. Der Boulevard lobt der Gleicheren Tüchtigkeit, die Ungleichen bewundern ihre Chuzpe, ihr Charisma.

Nur das Karma ist von allem unbeindruckt. Mit Langmut ausgestattet, wartet es geduldig auf den Absturz der Gleicheren.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 30. März 2024.

Österreich-Werte

Aus gegebenem Anlass eine kleine Nachilfe für die Österreich-Werte-Kommission:

Schnitzel, Volksmusik, Osterhase, Krampus. Schifahren, Großglockner, Schnaps, Schönbrunn. Völlig irrelevant. Essentiell hingegen: Kenntnis und Bekenntnis zu:

Frauenrechten, Kinderrechten, Demokratie, Laizismus, Sozialstaat, Antifaschismus, Pluralismus, Wissenschaft, Republik, Gewaltentrennung, Menschenrechten.

An diesem Wertekatalog scheitern schon manche Einheimische.

Putz Liacht ins Dunkel

Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 13/2024 vom 27. März 2024

Liebe Frau Andrea,

in einer angeregten Diskussionsrunde meinte ein Herr, um einen Punkt abzuschließen: Putz Liacht! Intuitiv hab ich ihn verstanden, aber mein Interesse, woher das kommt und was damit wirklich gemeint ist, war erweckt.

Können Sie mir weiterhelfen?

Liebe Grüße! Josef Brodträger, per Email

Lieber Josef,

vielen von uns ist der Dialektausdruck Putz, Butz, Butzen für das Kerngehäuse des Apfels erinnerlich, insgesamt als „Apfelbutzen“ bekannt. Das gänzliche Verspeisen des besagten Obstes hat die Metapher „mit Butz und Stingl“ für „samt und sonders“ erzeugt. Putz, Butz, Buds soll nach Ansicht der Sprachforschung vom mittelhochdeutschen „butze“, Kobold, Klopfgeist kommen, der einer abergläubischen Vorstellung zufolge im Inneren von Früchten hause. Woher das Wort selbst urspünglich kommt, ist noch nicht hinreichend geklärt. Wir haben in einer früheren Kolumne das „Butzi“ zwar von den Putten, den lieblichen Barockengeln hergeleitet, eine Vermischung mit dem kleinen, koboldhaften Wesen des Butz ist indes nicht unwahrscheinlich. Notabene Butz auch den kleinen Menschen und das kleine, im Wachstum zurückgebliebene Tier bezeichnet. Das Koboldhafte des Butz manifestiert sich auch in der Bedeutung „Schalk“, „durchtriebener Kerl“.

Die Silbe Butz, Buds wird in der Mundart zudem als Verstärkung eines Zustandes verwendet, etwa als budsdunkö (butzdunkel, total finster), budstruckn (butztrocken, sehr trocken, ausgetrocknet, aber auch schlagfertig, geradlinig). Weit verbreitet ist der Ausdruck budsmunta (putzmunter, hellwach).

Unser „Putz Liacht“ könnte sich hier einordnen und alles zwischen „hellerleuchtet“, „völlig klar“ und „genau so ist es!“ bedeuten. Wäre da nicht die putzige Möglichkeit, dass es, wie große Wörterbücher des Bairischen vermerken, doch vom Butzel, dem kleinen Kobold, dem kleinen Wesen kommt, und als butz(e)licht, butzlig (butzig, putzig) zirkulierte. In der Zusammenschau mit dem Ausdruck „putzdunkel“ können wir das genaue Gegenteil „putzliacht“ wohl in die Reihe der Verstärkungen stellen.

Kennt man doch weit weg, im schnoddrigen Preußen, bei uns liebevoll Piefkestan genannt, den Ausdruck „potzblitz!“

comandantina.com

dusl@falter.at

@comandantina.bsky.social

Das furchtbare Märzenkalb

Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 12/2024 vom 20. März 2024

Liebe Frau Andrea,

vor einem halben Jahrhundert war der März im Mostviertel anders als heutzutage noch ein Wintermonat. Trotzdem jagte der Schreiber dieser Zeilen bereits vor Ostern auf kaum ausgeaperten Wiesen dem runden Leder oder Plastik nach. Die Oma warnte die erhitzten und daher leicht gewandeten Fußballer vor Verkühlung und Ärgerem: „Euch wird noch das Miaznkeuwi (März-Kalb) holen!“ Warum interessierte sich das Kalb für uns und wohin wollte es uns bringen?

Danke für späte Aufklärung

Robert Hülmbauer, Mostviertel

Lieber Robert,

aus der Erfahrung erhöhter Erkältungsgefahr im trügerisch sonnigen März und den anekdotischen Evidenzen, dass in diesem Monat viele alte oder chronisch kranke Menschen starben, hat der Volksmund in unseren Breiten eine Warnung vor einem immaginären tiergestaltigen Dämon gemacht. Erkrankte früher jemand im März an einer starken Verkühlung, oder starb, sagte man: „den hots Mirzenkaibl ghoit“ (den hat das Märzenkalb geholt).

Die Warnungen vor dem frischgeborenen und jungen Rind gehen auf vorchristliche, in ganz Europa verbreitete Mythologien zurück, die von der Forschung als Korngeister bezeichnet werden. Auch andere Tiere zogen durch die Felder. Strich etwa der Wind durchs Getreide, hieß es, der Wolf ginge durch. Mit der Erntezeit auf den Kornfeldern verband die bäuerliche Gesellschaft die Vorstellung, ein altes (unsichtbares, weil geistwesenhaftes) Rind verbleibe am Feld und bewache dieses. Mit dem Wiedererstarken der Natur im Frühling trat an dessen Stelle ein junges Rind, das besagte Märzenkalb. Als energetischem, wilden jungen Wesen wurden ihm dämonische Eigenschaften zugesprochen.

In der Gegend von Gaming, das ebenfalls in dem von Ihnen erwähnten niederösterreichischen Mostviertel liegt, erzählte man von den Kindern der Sagengestalt Perscht (Percht), von Gagarauntzl, Thomaszoll, Zudarn, Zadarwaschl, und dem gefährlichen Märzenkalbl. Ähnlich dem Kinderschreck Habergeiß (auf der der Teufel reitet) war das Märzenkalb ein erzieherisches Drohgespenst, das unfolgsame Kinder fraß oder mitnahm.

Mit oder ohne Fußball.

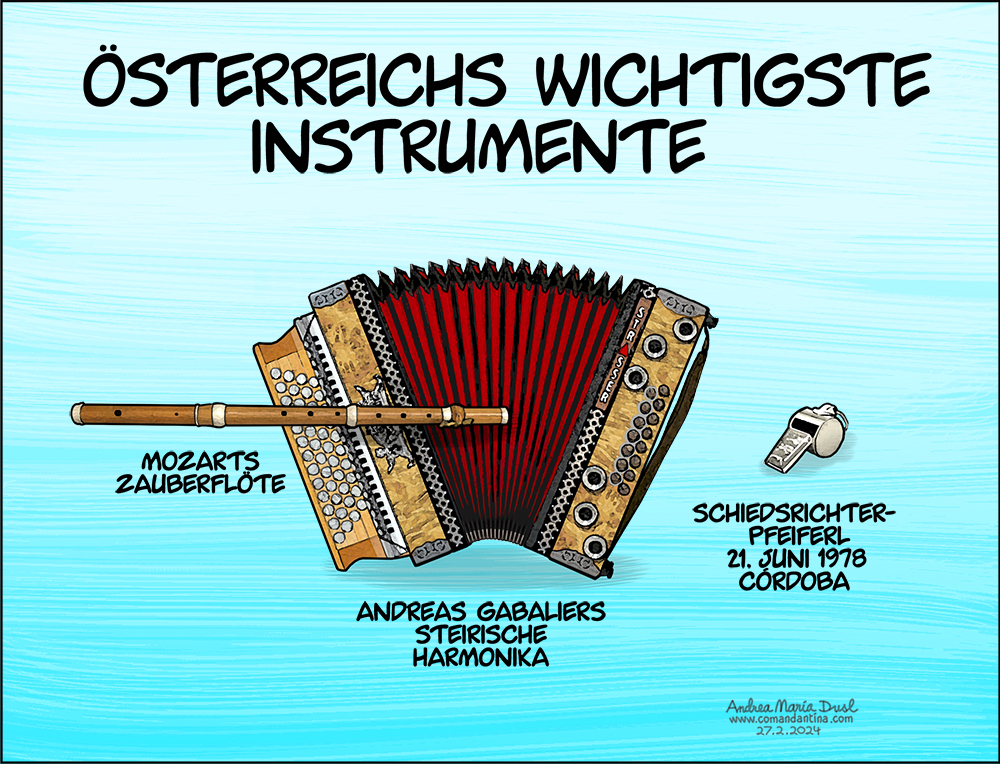

Österreichs wichtigste Instrumente

Das Land und seine Bevölkerung kann in drei Gruppen eingeteilt werden: Diejenigen, die mit Werkzeugen umgehen können, diejenigen, die Musikinstrumente bedienen können, und schließlich all jene, die weder das eine noch das andere beherrschen. Letztere rühmen sich wenigstens, mit Gabel und Messer speisen zu können. Auch das Autofahren ist ihnen in die Wiege gelegt, zumindest glauben sie dies.

Sehen wir uns die Handwerker an. Sie arbeiten auf Goldenem Boden, wir treffen sie alltäglich in den Baumärkten des Landes, wo sie sich mit Werkzeug und Maschinen eindecken, mit Bau- und Bastelmaterial. Die Regalbetreuer in diesen Etablissements gehören nicht zu dieser Kohorte, immerhin beherrschen sie das Handwerk der Dislokation.

Die manuell Unbegabten im Land der Hämmer sind nicht weniger wichtig als die Begabten, ohne sie gäbe es keine Nachfrage, ohne sie keine tropfenden Wasserhähne, keine leckenden Waschmaschinen und kein ausgefallenes WLAN-Netz. Sie sorgen für Konjunktur und Wachstum, gemeinsam mit den Kolleg·innen vom Handwerk versorgen sie die Unfallchirurgie mit Patienten.

Bleiben die Musiker und Musikerinnen. Sie halten Österreich spirituell am Laufen. In Blasmusikkapellen, Orchestern und allerlei krachmachenden Bands organsiert, tragen sie die Last der Zerstreuung. Sie hängen die Geigen in den Himmel, beschallen die Kirtage und Hochzeiten, sie fetzen, trällern und schnulzen was das Zeug hält. Das Zeug sind in aufsteigender Wichtigkeit: Die Blockflöte, die Wandergitarre, und das gelbe Blech, das uns allen den Marsch bläst.

Andrea Maria Dusl. Für meine illustrierte Kolumne in den Salzburger Nachrichten am 16. März 2024.

Wer ist hier der Schwarze?

Für meine Kolumne ‚FRAGEN SIE FRAU ANDREA‘ in Falter 11/2024 vom 13. März 2024

Liebe Frau Andrea,

was bedeutet, beziehungsweise woher stammt das „einen Schwarzen geben“? In einem Feldpostbrief schreibt mein Vater, dass er Sehnsucht danach habe, meiner Mutter wieder „einen Schwarzen geben“ zu können. Instinktiv erfasse ich den Sinn dieser Floskel, bin aber irritiert, dass hier die Sexualität im Spiel ist, die in unserem streng katholischen Haushalt nie explizit zur Sprache kam. Mundartwörterbücher konnten keine Auskunft geben. Einzig Theodor Kramer verwendet diese Wendung in einem Gedicht; es gelingt ihm immer Vulgäres mit intimer Zärtlichkeit zu verbinden.

Danke für die Hilfe!

Christiane Mayer Mixer, Mauerbach

Liebe Christiane,

bei der Lektüre von Korrespondenzen sind wir in die Zeit und die Umstände ihres Entstehens geworfen, mehr noch in die individuelle Sprache und ihre scheinbare Verrätselung. Mit Vorwissen können wir in das Dickicht des Privaten vordringen, vieles aber bleibt ungelöst. Mit dem Hinweis auf den streng katholischen Haushalt deuten Sie bereits mögliche sprachliche Tabus und Maskierungen an. Auch meine Befragung der umfangreichen spezifischen Literatur führt zu keinem verwertbaren Ergebnis. Wir alle kennen die Bedeutung des „Schwarzen“ für alles Verbotene, Illegale, wie „schwarz zu fahren“ (ohne Fahrschein fahren) oder schwarz zu brennen (illegal Schnaps zu produzieren). Der Schwarzmarkt schließlich ist der verbotene, behördlich nicht geregelten Handelsplatz. Vermeintliche rassistische Untertöne dazu werden immer wieder gehört, liegen den erwähnten Beispielen aber meist nicht zu Grunde.

Dass Ihr Vater Ihrer Mutter „einen Schwarzen“ (also eine Tasse Mokka) kredenzen wollte, können wir fast ausschließen, bliebe die, von Ihnen schon insinuierte, eindeutig sexuelle Bedeutung. „Der Schwarze“ gilt in katholischen Zusammenhängen als Hüllwort für den Teufel, die lautliche Ähnlichkeit zum Penilwort „Schwanz“ liegt ebenfalls vor. In der Perspektive eines Soldaten mag daher das ersehnte ehelichen Beiwohnen durchaus als „teuflisch“, im Sinne von „teuflisch gut“ erscheinen.

Klage

Hauptjob momentan: Verwaltung. Kunst läuft nebenher. Das ist auch alles kein Wunder, weil die Welt vom ökonomischen Hegemon regiert wird. Und dort ist die Maxime: Gewinnsteigerung. Schönheit und Weisheit sind völlig unbekannt. Und von Gefühlen wird nur gefaselt (Stichwort: das „scheue Reh“ Kapital). Ich fordere die Beendigung dieser Weltschieflage.