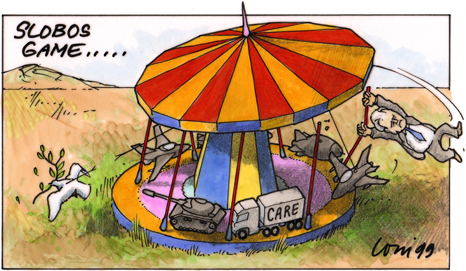

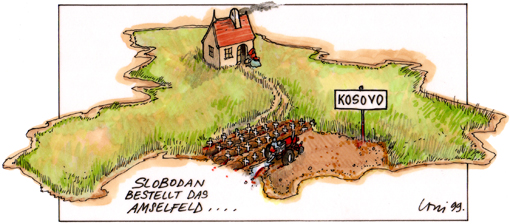

Das serbische Karussel

Andrea Maria Dusl – Das Bureau

Diskursmanufaktur

ILLUSTRATION · DREI ZEICHNER

Wie eine Zeichnung entsteht

ANDREA DUSL

Falter, 4. Juni 1997, 20-Jahre-Beilage pag. 90. Zum Fest „20 JAHRE FALTER“ am 5. , 6. und 7. Juni in der Tribüne Krieau .

Ein strahlender Montagmorgen: Die Zeiger meiner sowjetischen U-Boot-Kommandantinnen-Uhr stehen auf elf Uhr zwölf und ein gut geübtes Ritual nimmt seinen Anfang. Der würzige Geruch einer vollen Kanne frischgebrühten „Alvorada“-Kaffees und ein bekanntes Rascheln wecken mich aus süssen Träumen: Mein Kammerdiener Jacques öffnet zwei Packungen meiner Lieblingszigaretten „Partagas Superfinos, Serie B, No.2″ und legt die Morgenblätter „Der Standard“, „FAZ“, „profil“, „NZZ“, und „Washington Post“ zur Lektüre bereit. Während ich unter drei vorbereiteten Schneidereien – meist „Armani“, „Lang“ oder „Schneidermeister Dick aus Gföhl“ – wähle, füllt Jacques mein „Zippo“ mit frischem Kerosin. Die Morgenmusik besteht stets aus bekannten Klängen: „Low Down“ von J.J.Cale bei bedecktem Himmel, „Crosstown Traffic“ von Jimi Hendrix bei Schneefall oder Hagel, die „Hymne der Sowjetunion“ bei strahlendem Sonnenschein wie heute.

Zur Einstimmung auf den Arbeitstag rauche ich zwei „Partagas Superfinos“, wobei mich Jacques vergebens auf die Gefahren der Nikotinsucht hinweist. Das erste Häferl Kaffee begleitet mich durch die Lektüre der Montagmorgen-Publikationen, das zweite nehme ich während des Studiums einer von Falter-Schlußredakteurin Michaela „Babsi“ Streimelweger verfassten Depesche zu mir. In knappen Worten informiert sie mich darin über Titel und Autor des zu illustrierenden Textes. Jacques stellt eine telephonische Verbindung in die Falter-Redaktion her, weil aus den vorliegenden Millimetervorgaben nicht eindeutig hervorgeht, ob ich zum Anfertigen einer hoch- oder querformatigen Zeichnung eingeladen werde.

Die dritte Tasse Kaffee und mittlerweile fünfte „Partaga Superfino“ widme ich dem Lesen des beigelegten Textes. Einige stilistische und mehrere inhaltliche Inkongruenzen ignoriere ich aus Mangel an Zeit. Jacques hat inzwischen die Formatfrage geklärt und legt den Transparentblock „Diamant Extra Spezial, Nr. 105 glatt, 90/95 Gramm pro Quadratmeter, DIN A3″, den Minenblei „Faber Castell TK-Fine 9717, Stärke 0,7″ zwei Tuschestifte „Staedtler marsmagno 2° in den Stärken 0,35 und 0,18 sowie eine, auf Atomdicke zugeschärfte Rasierklinge bereit. Die Arbeit kann beginnen.

Jede von uns kann zeichnen, das meine ich ganz ernst und ohne polemischen Unterton. Wie nervenzerüttend und von Termindruck, aufgepeitscht das Zeichnen einer Falter-Zeichnung sein kann, weiß außer Rudi [Klein] und Tex [Rubinowitz] allerdings niemand. Sie selbst würden es nie zugeben. Das Zeichnen einer Falter-Zeichnung ist tausendmal anstrengender als das Verfassen eines Falter-Artikels. Ich weiß das, weil ich beides ausprobiert habe. Nichts ist so furchtbar Herz-Kreislauf-belastend, wie das Zeichnen einer Falter-Zeichnung. Einer Falter-Zeichnung sieht man nämlich sofort an, ob sie genial ist oder ein Superschas, einen Falter-Artikel muß man zumindest vorher durchlesen.

Aus einem einzigen Grund konsumiere ich die gefährlich vielen Zigaretten und die enormen Mengen an Kaffee: Jacques, der einzige mögliche Zeuge meiner Qualen soll im Glauben bleiben, meine Aufgerührtheit käme von den aufgenommenen Stimulantia. Jacques, ein Vorbild an Verschwiegenheit zieht sich daher aus Contenance in den Südtrakt meines weitläufigen Appartements zurück, um mir ja nicht das Gefühl zu geben, Mitwisser der zeichnerischen Unruhe zu werden. Der schwierigste Part im Zeichnen einer Falter-Zeichnung ist das Ausdenken der Falter-Zeichnung: Eine gedankliche Leistung, ähnlich der von Gari Kasparov im Kampf gegen Deep Blue. Aus zweieinhalb Milliarden Illustrations-Möglichkeiten muß ich die Beste auswählen. Meine Großhirnrinde leistet jetzt Schwerarbeit. Im Aschenbecher „Eins“, einem blauen Produkt, das ich einst im Stadionbad mitgehen habe lassen, liegen jetzt schon 17 Kippen, im Aschenbecher „Zwei“, einem schwedischen Designerstück, fünf ausgedämpfte und zwei brennende „Partagas Superfinos“.

Ich läute nach Jacques, es ist unser vereinbartes Zeichen, daß die Kaffeekanne Ieergetrunken ist. Mein treuer Diener bringt mir flugs frisches Coffeein und der fade Teil des Morgens kann beginnen. So anstrengend nämlich das Ausdenken einer Falter-Zeichnung ist, so einfach und bizarr unkompliziert, ja geradezu watscheneinfach ist das Zeichnen einer Falter-Zeichnung. Ich muß das ausgedachte Bild nur vom Kopf aufs Blatt projizieren und nachzeichnen. Ich male also ein Kastl in der Größe des gewünschten Formats in die Mitte vom Transparentblock und beginne links unten mit dem Anbringen von Strichlein um Strichlein, Linie um Linie, Zacke um Zacke, Kringel um Kringel. In affenartigem Tempo wandert meine „Zeichenhand“ nach rechts oben, während die „Blockhaltehand“ eigenartige Bewegung durchführt, über die ich keine willentliche Kontrolle habe, weil sie aus einem mir unbekannten Teil des Stammhirns kommt, im Einklang mit der „Zeichenhand“ jedoch fantastisch gerade, höchst leinwand verbogene oder was sonst noch an notwendigen Linien aufs Papier zaubert.

Nach zehn bis elf Minuten ist der ganze Spuk vorbei. Jacques bringt mir ein Frottee-Handtuch und eine neue Packung „Partagas Superfinos“. Die fertige Falter-Zeichnung muß jetzt nur mehr mit grauen Filzstiftpinseln der Marke „Соріс sketch, Cool Gray No. 3 bis No. 7″ getönt werden. Das geschieht auf der Rückseite der halb-transparenten Seite, erstens verwischen sich dabei nicht die komplizierten Tuschestrukturen und zweitens erzeugt es jenes einzigartig seidige Chiaroscuro, für das ich nicht umsonst wahnsinnig viel Kohle aufs Konto gebunkert bekomme. Das graue Gepinsel ist nach vier Minuten beendet. Mit einem Paar Scissoren schnipple ich noch verräterische Nebenzeichnungen, meist Buchstabenkombinationen, die im Wort AUTO gerne vorkommen, weg und klebe das fertige Werk auf ein billiges, aber strahlend weißes Tuschblatt.

Jacques bringt mir meine auf Hochglanz polierten Schuhe, steckt die Falter-Zeichnung in eine schwarze Mappe mit rotem Gummizug, diese in meinen Rucksack, hilft mir beim Schultern desselben und begleitet mich in den Hof. Dort wartet mein Mountain-Bike mit, von Jacques frisch aufgepumpten Reifen, kontrollierten Bremszügen und vorgewärmtem „Rennsattel schmal“. Weder einem Boten noch der Post, und auch Jacques nicht, würde ich die wertvolle Fracht anvertrauen. Ich bringe meine Falter-Zeichnung selbst im stärksten Regen persönlich vorbei. Außerdem würde ich es mir nie nehmen lassen, im Falter jenen Eindruck von Lonely-rider-is-bringing-the-hottest-news zu erzeugen, für den auch mein Freund und Nudlaug Heribert Corn – der mit der knatternden BSA – zu Recht berühmt ist. Im Falter erwartet mich Empfangs-Chef Josef Egger mit einem freundlichen „El Hamdullilah, Königin Dusula!“ und Michaela „Babsi“ Streimelweger mit einem, nur uns beiden vertrauten „Seawas, Triksi“.

STADTREPORTAGE N. Y.

New Yorks East Village und seine Wiener mit nützlichen Hinweisen. Ein Lokalaugenschein.

ANDREA DUSL

Falter 39/94, Stadtleben, pag. 70f

Am Anfang war schon ein Wiener mit von der Partie. Als der Italiener Giovanni da Verrazano 1524 im Auftrag des französischen Königs Franz 1. die amerikanische Ostküste entlangsegelt, kommt er auch an der New York Bay vorbei. Johannes Battist Herberger, ein Bader und Chirurgius aus Wien-Erdberg, notiert in sein Tagebuch: „Ode Gestade, jedoch heut ein zauberisch Eilandt geschen … den Rauch aus den Hütten einiger Inder … Capitan Verzan nahm den Landstrich für die Krone in Besitz …“ Peter Minnewit aus Wesel am Rhein wird 85 Jahre später den „Indern“ ihr Manna Hatta für Klunker im Wert von 60 Gulden abkaufen und die Siedlung Nieuw Amsterdam nennen. Seither haben 60 Gulden mehrmals ihre Besitzer gewechselt, und irgendwie waren immer wieder Wiener dabei in New York, im wichtigsten Brückenkopf der Neuen Welt.

.Je downer the town, desto shener the Frau’n“, sang Hermann Leopoldi, als er hier weilte, in seiner Profession als Barpianist aus Wien. Sein Publikum war wie er durch Schicksals grausame Faust in den großen Apfel getrieben. „I’m a quiet drinker, that’s why I make such noise …“ In New York leben mehr Leopoldstädter als im zweiten Bezirk, heißt es. Kein Zweifel. Von den Schulfreunden meines Großvaters blieben vier in Wien, einer ging nach Casablanca, die anderen 29 nach New York.

Einem ungeschriebenen Gesetz der Immigration folgend, beginnt die Karriere als New Yorker mit einem neuen Namen. Klaus Höller, alpiner Modedesigner für den goiserischen Hubert und einer der am besten ausgebildeten Pfadfinder in New York, trägt drüben stolz den Namen „Fred Schispringer“, Kai Hagmüller, Architekt, unterschreibt Postkarten an die Heimat generell mit „Bruchmutter, vierte Straße*. Sophie Lillie, Architekturhistorikerin und Eiernockerlköchin für Wiener Exilanten, wird wegen ihrer vornehmen Blässe „Ruaßkäferl“ genannt. Stefan Klestil wiederum, UHBP-Sohn im West Village, begnügt sich mit ,der Präser“.

Der beste Maler der Stadt, Stefan Riedl, und seine Freundin Dusl heißen drüben „Fritz Laimgruber“ und „Freda Leopoldstecker“. Keine Ahnung, wieso. „What’s your name“, fragt dich irgendwann einer wie aus der Pistole geschossen, und egal, was du dann antwortest, honey, that’s your new name. So erklärt es sich, daß Wiener in New York leben, die „Hi“, „Was“, „Ehas Robbie“ oder schlicht „Dog“ heißen.

Den bedeutendsten Teil des Tages, der mit einem ausgiebigen Frühstück beginnt, hängt der Wiener am Telefon. Jobs aufreißen, mit den Freunden in Wien telefonieren, Termine koordinieren und verlorengegangene Banküberweisungen aufspüren. Zu Mittag ißt er wenig, und wenn, dann unterwegs. Nachmittags werden die Termine und Dates für den Abend gecheckt. Wiener leben in allen Teilen New Yorks. Die meisten allerdings im East Village, liebevoll Ostdorf genannt.

Als Reisender aus Wien nimmst du ein Taxi vom J.F.K. Airport. Taxis heißen Cabs oder „yellow Küchenschaben“ – sie sind jedenfalls einheitlich gelb und dein erstes nachhaltiges Erlebnis in der Neuen Welt. „Tompkins Square, East Village“ genügt als Destination. Die Maut beträgt zwischen 28 und 36 Dollar. Jeder Cabbie (Taxler) hat, je nach Lust, Laune und Ortskenntnissen, eine andere Anfahrtsroute parat. Die meisten fahren die knapp 45minütige Strecke aber ohne wesentliche Umwege. Es empfiehlt sich, den Stadtplan grundsätzlich im Taschl zu lassen. Auf der Straße hat er schon gar nichts verloren, da könntest du dir gleich ein Schild umhängen, wieviel Geld du in der Tasche trägst, daß deine Uhr echt ist, und andere nützliche Angaben für den nächsten Straßenräuber.

East Village, das östliche Dorf, ist etwa so groß wie Klagenfurt und ähnlich gerastert. Als seine Grenzen gelten im Norden die 14te Straße, im Westen – gegen Greenwich Village – der Broadway. Im Süden – gegen SoHo und Little Italy – liegt die Houston Street (Hausten gesprochen, nicht Justn, wie die Sängerin). Im Osten des Dorfes glitzert friedlich – richtig! – der Ostfluß, der East River, der einen Blick aufs andere Ufer, auf Brücklein (Brooklyn), erlaubt.

Klaus Höller, einer der besten Pfadfinder in New York, trägt drüben stolz den Namen Fred Schispringer

Da East Village ein Dorf ist, verfügt es über keine Mauern. In der Mitte, zwischen den Avenues A und B, liegt ein Dorfplatz, in der Landessprache Tompkins Square Park genannt. Das East Village ist Teil der Lower Eastside, einst die bevölkerungsreichste und ärmste Gegend der Welt. Über 700.000 Einwanderer, Polen, Deutsche, Juden und Ukrainer, drängten sich auf einer Fläche von knapp fünf Quadratkilometern. Hochhäuser gibt es keine im Ostdorf, das als einziger Teil Manhattans flach ist wie eine ausgelassene Luftmatratze. Die meisten Gebäude sind feuerbeleiterte Zinshäuser aus der Jahrhundertwende und knapp davor.

Seit die Mieten in den Lofts von So-Ho so schwindelerregend hoch geworden sind, daß nur mehr Tennisspielerinnen wie Steffi Graf dort leben können, hat sich die New Yorker Galerien-Schickeria im Village festgebissen. Die Mehrheit stellen aber trotzdem noch immer puertorikanische Bettgeher, Junkies und Crackheads, europäische Kunststudentinnen, Ethnos aus Afrika und: eine Handvoll Wiener. Häufigste Sprache auf den Straßen: das Spanisch der Nujorikans.

Beliebtester Beruf: Apotheker (Handel mit Kräutern und Pulvern). Apotheker, so sie nicht von außerhalb kommen, tarnen ihre einträgliche Profession meist mit einem Deli. Delis sind supermarktgroße Greißler, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche geöffnet. Koschere Delis sind am Samstag geschlossen, außer sie halten sich einen mexikanischen Shabbesgoj.

Badeglück im Dampfe winkt in der 10ten Straße. Allerlei Gefreak, Orthodoxe aus Galizien, russische Großfürsten, dicke Türken und falsche Griechen geben sich hier den körperlichen Genüssen eines „Shvitzhaus“ hin. Solcherart gestählt, tauchen wir tiefer ein in die Alphabetstadt. (Man benützt keine Zahlen für die Avenü’s: um den Bewohnern das Schreiben beizubringen. Es nützt wenig: A, B, C und D sind die einzigen Buchstaben.) Ein absolutes Must für Loiternde und Wandersleute: ein Handtascherl von 1 x 5 bis 2 x 5000 Watt (am besten mit „Subwoofa“, der Baßtaste). Handtascherln gibt’s allerdings hier nicht zu kaufen. Dazu muß man (netter Tagesausflug) in die Kanalstraße im Süden. Beim Kauf nicht vergessen: Alle Verkäufer lügen! Die Dinger sind mindestens um ein Drittel billiger als der günstigste Deal.

Wem jetzt die Füße und die Ohren rauchen und in der Kehle schon der Sand rieselt, der lenkt seinen Schritt in Richtung auf den Tomkinsschen Park, einen idyllischen Beserlgarten, um den die wichtigsten Durstlöscher und Hang Out Facilities lauern. „7B“, nicht unklug nach der Adresse benannt, von den Wienern Pferdeschuhbar (Horseshoe Bar) genicknamed, zapft offene Biere. Das Seven B gilt als „Landmark of the Village“, weil hier einst Paulchen Neumann in einem Film den Blues raushängen ließ. Fummler schau’n vorbei in der Zehnten/Ecke B, in der Krähenbar (Crow Bar), der wärmsten Hütte im Dorf. Spezialität: Dunkelkammer; es wird gegriffen und geknallt, daß das Ledermützel nur so kracht. Profis verstecken ihr Geld im Stieferl und verwenden Schlafsäcke von Semperit. Ein Muß für Heteros ist Lucy’s – (eigentlich „Lucy’s, Blanche’s, Ludwika’s Tavern“) – in der Avenue A. Mit Blick auf den Dorfplatz führt die heimliche Mutter des östlichen Dorfes, Frau Lucy aus Krakau, eine gepflegt abgefuckte Slibovitz-Aufrißbar. „Lucy’s“ ist die optimale Hang Out Zone für Wiener mit Heimweh. „Unter sieben Lokalen keine Beislpartie“ – das gilt auch fürs East Village. Also weiter in den „Pyramid Club“ (101 Avenue A), früher Szenedisco, jetzt hauptsächlich von

„slumming“ Drag Queens und Fag Hags aus SoHo besucht. Im Nachbarhaus wartet „Babyland“, ein lustiger Club für junge Leute, die hier ihre neuesten Body und Bone Piercings spazierenführen. Unseren kleinen Hunger – die Unterlage für die nächsten Drinks – stillen wir in „Katz’s Deli“ (eigentlich: „Katz’s Koshere Wurstfabric“). „Buy a salami for your boy in the army“, das Motto dieses Lokals, kann als T-Shirt-Mitbringsel erstanden werden.

Wem der Morgen graut und die Sterne günstig stehen, der empfiehlt sich zum größten Schrottplatz des Ostdorfes, der „Gas Station“ in der 2ten/Ecke B. Wenn – weil illegal – die Polizei gerade nicht zugesperrt hat, finden hier After Hour Clubbings statt. Wenn auch dort die Lichter ausgehen und die Membranen verstummen: Gleich gegenüber der „Tankstelle“, versteckt hinter einem Spalier von loiternden Grufties, hinter einer Tresortür, die von „machine*, einem 150-Kilo-Afrikaner, bewacht wird, wartet „Save the Robot“ auf uns. Der Roboter sperrt erst auf, wenn wirklich jede andere Camera geschlossen ist. Wie’s drinnen aussieht, weiß keiner wirklich genau, weil’s jeder anders in Erinnerung hat.

Wer jetzt noch immer nicht aufgibt, braucht dringend ein Frühstück. Die Eiweißbar „Odessa“: „1000 Eggs any style“. Feinspitze, die noch immer durchhalten, schlagen sich nach Westen durch, zum „Graben“ des Ostdorfes, dem weltberühmten St. Marks Place (eigentlich die 8te Straße). Das „Cafe Mogador“, yuppier als die anderen Frühstüxhütten, serviert hervorragende Kaffees und südfranzösisch/ nordafrikanische Eierspeisen. Hier gathern angehende Models und Nachwuchsfotografen.

St. Marks Place ist die Hauptstraße im Village, das Bad Ischl für Freaks aus aller Welt. Vom T-Shirt – „Hi, I’m Barbie, please fuck me“ – für 16 Dollar bis zum Latexmützel ohne Seh- und Mundöffnungen um 69 Dollar kann für jeden Geschmack ein Souvenir erstanden werden. Tätowierer Sean hat sich auf speibende Totenschädel, gekreuzigte Teuferln, Maßtabellen für Schwänze und andere geile Motive für Reckturner spezialisiert. Andrea from England (big tits and sweet smile), eine Schülerin des berühmten Bernie Luther aus Wien, brilliert mit schwarzweißen Peckerl in der „East Side Inc.“ (2te Str.).

„Je downer the towns, desto shener the Frau’n“, sang Hermann Leopoldi, als er hier weilte, in seiner Profession als Barpianist aus Wien.

Rund um den Markusplatz wohnen die Filmemacher aus Wien. (die Musiker und architekten in der Gegend um die 4te/Ecke B.) Der sicherste Block der Welt hingegen ist zweifellos die 3tte Straße, zwischen 1ter u. 2ter Avenü. Der Grund: Hier haben die Hell’s Angels, die berühmtesten Reckturner der Welt, ihr Hauptquartier. Technisch Interessierte können hier hervorragende Mopeds anschau’n. Vorsicht: Nicht umwerfen!

Die beste Trafik im Village liegt an der Ecke St. Marks/Dritte Avenida. Der indische Besitzer führt neben dreihundert anderen Marken „American Spirit“, die naturbelassenste Tschick des Kontinents. Wir rauchen uns eine Spiritualette an und studieren den Falter von New York – logischerweise „Dorfstimme“ (Village Voice) genannt. Weil rauchen und lesen durstig macht, schlendern wir vorbei an „Surma – the Ukrainian Shop“, einem Zauberladen voll von Devotionalien, die’s nicht einmal mehr in Rußland gibt – geschweige denn in der Ukraine -, Richtung McSchurli, dem genialsten Wirtshaus der Welt.

Am wohlsten fühlen sich die Wiener in katholischen Bars. Nach den Polen (Lucy’s und andere Lokale) sind die Iren am katholischsten. Ehrliche und herzliche Wärme bietet „McSorley’s Old Ale House“, das älteste Bierhaus in Manhattan (established 1854). Alkohol wird hier keiner ausgeschenkt, einzig und allein Bier. Die Bohlen zwischen den handbeschnitzten Eichentischen bedecken frische Sägespäne, die schwarz patinierten Wände erzählen die Geschichte der Iren in Amerika.

Hinter einer abgegriffenen Schwingtür liegt das schönste und grünste Pissoir New Yorks das einzige, das nicht „Restroom“ heißt). Polizisten, Feuerwehrleute und Priester, IRA- und Sinn-Fein-Aktivisten, Dichter, steirische Eichen und Exilwiener schätzen die sachliche Atmosphäre dieser „Landmark of Old New York“.

Wenn den Wienern ihr Dorf zu eng wird, schauen sie schon mal rüber in die Nachbargemeinden. Auf ein Bier ins Greenwich Village, zu irgendeiner gschupften Vernissage nach SoHo oder in Begleitung von AABs (African American Bodybuilders) hinauf nach Harlem. Am liebsten treffen sie einander jedoch bei „Tony’s“, wo Little Italy am wienerischsten wird. Wo der Zigarrenqualm aus Tonys Havannas sich mit dem öligen Gestank aus geschmuggelten Whiskygebinden und den orientalischen Duftnoten der anwesenden Mafiabräute vermischt. An den Wänden der Bar – zwischen Fotografien italienischer Fußballerlegenden und Mitgliedern von Tonys umfangreicher Familie: Einschußlöcher aus den 30er Jahren. „Little Ottakring“ heißt der Tisch, an dem die Wiener sitzen und Tony Gschichtln aus der Heimat drucken. Nach ausgiebigem Herumgehänge im Kleinen Italien geht’s dann in Andy „Etienne“ Aigners rotem Schlitten zum Ostfluß auf eine nächtliche Bootspartie. Da sind sie dann grenzenlos glücklich, die Wiener. Wenn sie mit 600 Pferdchen am Heck und roten Nasen im Gesicht den tiefschwarzen East River durchpflügen und Wienerlieder singend Liberty Island umkreisen.

Die Autorin bedankt sich herzlich bei Klaus Höller für sein kompetentes Village Scouting.

Andrea Dusl, Essay, Ikarus 1989, pagg. 119ff.

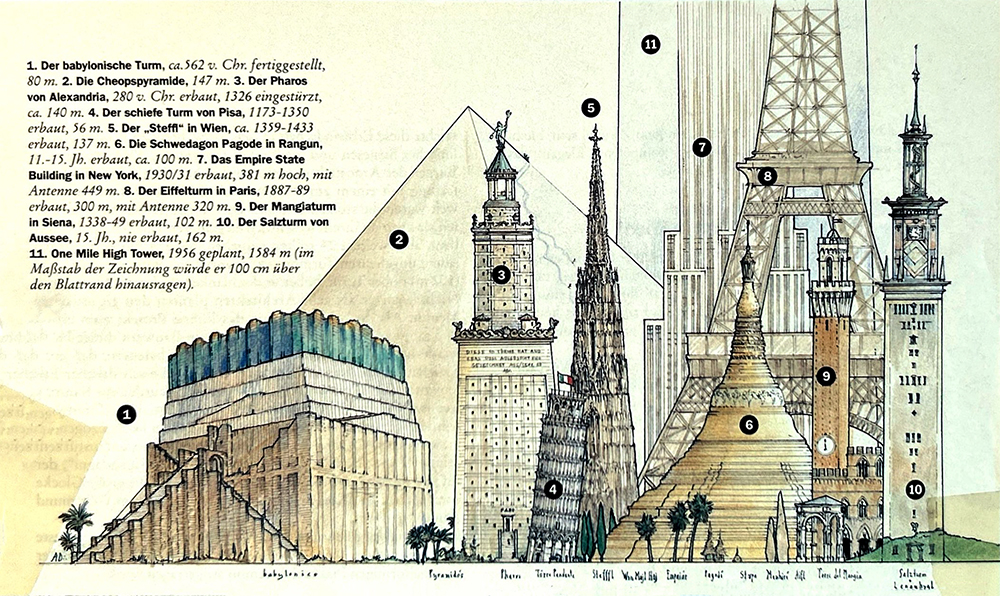

Der Turm als Instrument, Gottes Nähe zu spüren, mußte nicht erst erfunden werden. Schon seit Urzeiten baut die Menschheit zu Kult- und Aussichtszwecken erregt Phallisches. Andrea Dusl hat für IKARUS die zehn wichtigsten Türme beschrieben und gezeichnet.

ALS DIE BABYLONIER damit begannen, aus Lehmziegeln und Erdpech ihren Turm zu errichten, haben sie – so Moses in der Genesis – noch eine gemeinsame Sprache. Aber Gott beschloß, die Himmelsstürmer, die sich an das Unerreichbare heranwagten, wieder auf die Erde zu holen. „Er verwirrte ihre Sprache, sodaß keiner mehr die des anderen verstand.“

Die einer gemeinsamen Zunge Beraubten zerstreute er von dort über die ganze Erde. Ihren Turmbau stellte er ein. Daß der Turmbau vor allem mit dem lieben Gott zu tun hat, beweisen die Kirchtürme des Abendlandes genauso wie die Mina- rette der Mohammedaner oder die über Knochenfragmenten des Buddha aufgetürmten Stupas.

Die Frage, ob denn Türme und Menhire, die phallischen Obelisken und Siegessäulen nicht bloß Männlichkeitssymbole eines Kulturgrenzen sprengenden Weltpatriarchats seien, muß nicht gestellt werden: Natürlich sind sie es. Türme werden zwar nicht nur unbedingt für, aber ausnahmslos von Männern errichtet. Welcher Sohn Adams den ersten Turm gebaut hat, läßt sich nicht feststellen. Aber: Der Turm als Instrument, Gottes Nähe zu spüren, mußte nicht extra erfunden werden. Schon seit Urzeiten haben die Menschen olympische Höhen zu Kultzwecken bestiegen oder aus der Ferne verehrt. Wo es keine Berge gab, wurden welche gebaut. Wenngleich die Pyramiden der Ägypter und die Zikkurate der Sumerer nicht gerade dem entsprechen, was wir mit dem Wort „Turm“ bezeichnen würden, müssen sie als solche verstanden werden.

Die etymologischen Wurzeln des deutschen „Turm“ (spätalthochdeutsch: „torn“) führen über den Umweg des französischen „tour“, dem die Angelsachsen ihr „tower“ verdanken, zum lateinischen „turris“. Aber auch die Römer haben das Wort nur von den Griechen entlehnt.

Ihr „tursis“, das eine befestigte Stadt, aber auch ein von Mauern umgebenes Haus bezeichnete, schlägt eine sprachliche Brücke zu den nicht indogermanischen, aber Burgen und Städte bauenden Etruskern, dem Volk der Türme.

Den Tursi, Tursci, E-Truski, wei die Vorfahren der Toskaner, Tuscaner von den den Turmbau nicht betreibenden Griechen und Latinern genannt wurden, verdankt auch das „Tyr“rhenische, Thyrsenische Meer seinen Namen.

Die Turmstädte der Toskana, von deren früherem Aussehen uns San Gimignano noch ein eindrucksvolles Bild gibt, stehen also in einem Gebiet uralter Turmbautradition.

„Pyrgos“, das eigentliche griechische Wort für Turm, zeigt in eine ganz andere Richtung: Die uralte Silbe „pyr“ bezeichnet auch alles, was mit dem Feuer zu tun hat. Ein altes Rätsel der Sprachforscher, nämlich, was der Turm mit dem Feuer zu tun hat, läßt sich indes ganz leicht lösen: Die Kunstberge des Zweistromlandes, die sumerischen und Babylonischen „Türme“, wurden aus Ziegeln gebaut. Die werden bekantlich im Feuer gebrannt.

Daß ein Turm selten allein steht, scheint eine Regel zu sein, die auf einer Mittelmeerinsel ganz gewaltige Ausmaße angenommen hat. Die Nuraghen Sardiniens, 150 vor unserer Zeitrechnung errichtete, runde Steintürme, wurden von einem Hirtenvolk zu vielen Tausenden erbaut.

Der Wettstreit um den höchsten Turm ist aktueller denn je. New York und Chicago haben ihn noch nicht ausgefochten. Den um den schönsten hingegen haben die gotischen Dombaumeister der Alten Welt längst und für alle Zeiten gewonnen.

Die Türme des Ostens, die Pagoden und Stupas, haben sich aus Erdhügeln zu mehr als hundert Meter hohen, komplizierten Steinkaskaden entwickelt.

Wo der schönste steht, wo der älteste, welcher am berühmtesten ist und welcher am wahnsinnigsten, soll im folgenden beantwortet werden.

Der schiefe Turm von Pisa

Der wohl bekannteste Turm aller Zeiten ist auch einer der schönsten. Wie wenig seine Neigung allein das Archetypische seiner Erscheinung ausmacht, zeigt ein Vergleich mit anderen „schiefen Türmen“. Die „Torre degli Asinelli“ und die „Torre Garisenda“, zwei Bologneser Geschlechtertürme, haben kaum lokale Bedeutung.

„Piazza dei Miracoli“, Platz der Wunder, heißt die noch heute am Rande Pisas gelegene Wiese des Dombezirks. Wenn das Meer – heute nicht mehr in unmittelbarer Nähe der Stadt wie noch zu Zeiten der Seerepublik – Pisa in einen zartschwebenden weißen Morgenschleier hüllt, mag man sich in ein orientalisches Märchen versetzt vorkommen. Gäbe es die berühmte „Torre Pendente“, den schiefen Turm, nicht, wäre Pisa allein für seinen weißmarmornen Dom und das Spitzengeflecht des Baptisteriums vom Nimbus der Einzigartigkeit bestrahlt. 3 Millionen sind es jährlich, die den nicht ungefährlichen Aufstieg auf den stark geneigten Turm wagen, mehr als zehn, die von einer der sechs ungesicherten Gallerien in den Tod springen.

Den Dom und den Campanile finanzierte das mächtige Pisa einst mit der reichen Beute, die seine Flotte 1063 den Sarazenen Palermos abnahm. Mit dem Bau des Turms beginnt Bonanno Pisano 1173, aber schon nach fünf Jahren – drei Geschosse waren bereits ausgeführt – erzwangen Bodensetzungen eine Einstellung des Baus. Erst ein Jahrhundert später, die geplante Höhe von 100 Metern konnte nicht mehr angestrebt werden, führte Giovanni di Simone die Arbeit weiter, die Neigung des – heute 56 m hohen – Turms glich er durch eine Krümmung in die Gegenrichtung aus, weswegen der Turm oft respektlos „die Bohne“ genannt wird. 1,5 mm wandert der weiße Turm jährlich dem Abgrund seines Umsturzes entgegen. Obwohl dieser „point of no return“ für die nächste Zukunft nicht erreicht wird, leben die Pisaner in ständiger Angst, eines Tages zur Stadt der „torre caduta“, des gefallenen Turms, zu werden.

Das Unaussprechliche einmal angenommen: Die Pisaner würden es wohl den Venezianern gleichtun, deren Campanile 1902 eines frühen Morgens ohne Vorankündigung einstürzte.

Sie würden ihn wieder aufbauen, „com’era e dov’era“, wie er war und wo er war.

Der Eiffelturm

So unbestritten der Eiffelturm heute Bestandteil von Paris ist, so gespalten war das Urteil der Zeitgenossen über den Stahlgiganten. „Eine widerliche Säule aus verschraubtem Blech“ nannten die entrüsteten „Schriftsteller, Maler, Bildhauer und Architekten“ des bis dahin unversehrten Paris das Turmgerippe, „ein Beweis für den Triumph des Stahls über Ziegel und Stein“ war er für den Brückenbauer Gustave Eiffel. Ganz in der Tradition antiker Baumeister, die auch für ihre Bauten persönlich hafteten, errichtete Eiffel, der den Wettbewerb um die Errichtung eines Aussichtsturms für die Weltausstellung 1889 gewonnen hatte, die turmgewordene Eisenbahnbrücke.

Für die Stahlgerippe wurden 1700 Pläne gezeichnet, auf 3629 Zeichnungen waren die 18.038 Teile detailliert und millimetergenau vermaßt. Hunderttausende Winkel wurden ohne Computer berechnet, 2.500.000 Nieten von Hand geschlagen, aber schon nach zwei Jahren und vier Monaten, am 15. Mai 1889, war der Triumph der modernen Technik fertiggestellt.

Trotz der Begeisterung während der Weltausstellung – mehr als zwanzigtausend, zwei Millionen insgesamt, hatten seine Aussichtsplattform gestürmt – riß die Kritik an dem „Schandmal von Paris“ nicht ab, und noch 1900 wurde ernsthaft verlangt, den Turm abzubrechen.

Finanziell war der Riesenspitz alles andere als ein Desaster: Bereits nach einem Jahr – Eiffel waren die Einträge der ersten zwanzig Jahre zugesagt worden – hatte er die Kosten seiner Errichtung durch Eintrittsgelder wieder hereingebracht. Noch heute, im Zeitalter des Mondfluges und der vielhundert Meter hohen Funktürme, gilt der Eiffelturm als technisch vorbildliches Bau-werk; die Ausbiegung des Turmkopfes beträgt selbst bei Stürmen nicht mehr als 7 cm. Die Ausbiegung durch Wärme während eines heißen Sommertages ist mit 15 cm etwa doppelt so groß.

Die Aussicht vom 300 Meter hohen Turm erlaubt an klaren Herbsttagen einen Blick in die Vergangenheit: bis nach Chartres mit seinen gotischen Kirchtürmen.

Der Turm von Babylon

„Auf, sagten sie, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel…“ (Moses, Genesis 11,3) – Aber der Herr verwirrte ihre Sprache und sie zerstreuten sich über die ganze Erde..

Als Herodot 460 v. Chr. das von Xerxes zerstörte Babylon besuchte, konnte er nur mehr von den Ruinen des gewaltigen Kultberges berichten. Seit biblischen Zeiten umgibt den Turm von Babel der Mythos der Einzigartigkeit. In Wahrheit war er jedoch kein außergewöhnliches oder einmaliges Bauwerk. Die ersten Zikkurate (semitisch: die „Hochragenden“) entstanden 2000 Jahre vor dem babylonischen Turm; bekannt sind die von Ur, Uruk und Nippur, als deren Wiederholung wurde der Turm zu Babel zwischen 2057 und 1753 v. Chr. erstmals kleiner errichtet, mehrmals zerstört, aber immer wieder am selben Ort aufgebaut. Nebukadnezar II. (605-562 v. Chr.) baute Babylon zur größten und prächtigsten Stadt der Welt aus. Von den sieben Stufen des Turms entsprachen die gewaltigen beiden untersten der Sonne und dem Mond, die nachfolgenden vier und der Tempel Marduks, des höchsten Gottes der Babylonier, den fünf Planeten.

Der berühmteste Turm ist schief, der utopischste wäre „one mile high“, der schönste aber steht in Wien.

Den mit blauglasierten Ziegeln und goldenen Zinnen gekrönten Tempel durften nur hohe Priester betreten. Ein goldener Tisch mit den köstlichsten Speisen Sündenbabels und eine Liegestatt standen bereit, Jungfrauen erwarteten Tag und Nacht die irdischen Vertreter Gottes, um mit ihnen die Zeit zu teilen. Als Alexander der Große 331 die Stadt besetzte, war sie zwar noch immer die schönste und größte, der Turm jedoch zerstört. Dem Plan, Babylon zur Hauptstadt seines Weltreiches auszubauen und den Turm wiederzuerrichten, setzte nur Alexanders früher Tod eine Ende.

Unser heutiges Bild vom Aussehen des Turms verdanken wir dem Deutschen Robert Koldewey, der die noch heute sichtbaren, fußballfeldgroßen Grundmauern zu Beginn unseres Jahrhunderts entdeckte. Seinen Rekonstruktionen zufolge standen die goldenen Betten der Mardukpriester auf einem gewaltigen, aber recht soliden Untergrund: nicht weniger als 85 Millionen Lehmziegel!

Das Empire State Building

Wie weit in den Himmel hinein das höchste Haus der Welt ragt, wurde den New Yorkern an einem nebligen Novembermorgen des Jahres 1945 bewußt, als ein B-52-Bomber, vom Kurs abgekommen, ins 78. und 79. Geschoß des Empire raste, sieben Wände durchschlug, und 16 Menschen ums Leben kamen. Die Standfestigkeit des Riesenturms blieb unbeeinträchtigt.

Der Baubeginn – mit dem Aushub beginnt man 1930 – fällt in eine Zeit weltwirtschaftlicher Kreditschwierigkeiten, und umso erstaunlicher ist die Tatsache, daß das Stahlskelett in nicht mehr als 23 Wochen hochgezogen wird. Dreitausend Arbeiter sind täglich am Werk, unter ihnen viele Indianer von den Stämmen der Irokesen und Mohikaner; deren völlige Schwindelfreiheit macht sie zu hochqualifizierten Facharbeitern. Am 11. April 1931 ist das bis heute am schnellsten errichtete Hochhaus fertig und bleibt 42 Jahre das höchste Gebäude der Welt. Erst die beiden Zwillingstürme des World Trade Center übertreffen in den siebziger Jahren seine 381 mit 415 und 417 Metern. Die derzeit höchsten Gebäude sind der „Cn Tower“ in Toronto, ein Fernsehturm, der 555 Meter in den Himmel ragt, und der als das höchste Haus geltende, 443 Meter hohe Sears Tower, eine unelegante turmgewordene Scheußlichkeit, die eher dem Bilanzprogramm eines Second-Hand-Atari entsprungen zu sein scheint als dem Reißbrett eines Architekten.

Der Kampf um das höchste Gebäude, den traditionell die Städte New York und Chicago ausgefochten hatten, hat an Bandbreite gewonnen: Auch Houston/Texas und Phoenix/Arizona beteiligen sich mit Turmprojekten gewaltiger Höhe an dem Wettstreit, „wer kann am höchsten…“.

Seit Donald Trump in die Fußstapfen von Howard Hughes getreten ist, meldet sich auch New York wieder an die Front zurück: Mit seiner Television City, deren höchster Turm fast 600 Meter erreichen soll, will der New Yorker Multimilliardär endgültig Klarheit in die Frage bringen, wo der höchste Wolkenkratzer der Welt wirklich zu Hause ist.

Am Michigansee planen die Chicagoer unbeeindruckt weiter

„ihr“ World Trade Center. Unklar ist noch, ob es 701 oder 726 Meter hoch werden soll.

Der schönste aller Wolkenkratzer ist ohnehin das Chrysler Building, eine Art-Deco-Spitze, die sich mit den schönsten gotischen

Kirchtürmen messen kann.

Das „Ding an sich“, auch darüber kann kein Zweifel sein, bleibt das Empire, für dessen Schlichte, aber kompetente Eleganz das Wort „cool“ neu erfunden werden müßte.

Der Stephansturm in Wien

Als die Türken 1529 Wien belagerten, ging es nicht nur darum, das Abendland im heiligen Krieg zu erobern, sondern auch darum, ein das Maß ihrer Vorstellungen sprengendes Bauwerk in ihren Besitz zu bringen: das höchste und prächtigste Minarett der Christenheit, gekrönt von einem gewaltigen goldenen Apfel.

Heinrich II. Jasomirgott, der seine Residenz einst nach Wien verlegte, ließ eine hier bereits bestehende Kapelle zur Kirche umgestalten. (An der Stelle des Doms war immer schon ein Heiligtum gestanden, ein keltischer, später ein römischer Tempel.)

1359 legte der Habsburger Rudolf der Stifter die Grundsteine zu Langhaus und Südturm. Trotzdem sollte es bis 1433 dauern, bis Hans von Prachatitz den zu seiner Zeit höchsten Turm der Welt vollendete. Rätselhaft bleibt die Tatsache, daß er mit 137 Metern exakt die Höhe des seit ewigen Zeiten höchsten Bauwerks, der Cheopspyramide, erreichte. 1439 löste ihn der ausgebaute Straßburger Münsterturm mit 143 Metern als höchster Turm ab. Die Vierungstürme von Rouen (150 m) und Beauvais (153 m), ein Jahrhundert später erbaut, übertrafen Wien und Straßburg, stürzten aber bald ein oder brannten ab. (Die Höhe, die der hölzerne Spitzturm der alten St. Paul’s Kirche in London mit 149 Metern gehabt haben soll, wird stark angezweifelt.)

Siebzehn Jahre nach Vollendung des Südturms schritt das abendländische Wien an die Erbauung eines zweiten, noch höheren Turms, der jedoch später das Schicksal des Prager Veitsturms teilen sollte: Beide blieben Turmstümpfe. (Der Veitsturm war schon über 140 m hoch, als er einstürzte.) Der „Steffl“, wie ihn die Wiener liebevoll nennen, entging nicht nur der Zerstörung durch türkisches und napoleonisches Geschützfeuer, sondern auch dem satanischen Plan einer SS-Einheit, den Dom und seinen Turm lieber zu sprengen, als ihn dem Feind zu überlassen. Als die Bombenangriffe auf Wien zunahmen, hatten sich regelmäßig Tausende Wiener Frauen statt in den Luftschutzkellern im Dom versammelt, um die Bombenschauer regelrecht „abzubeten“.

Wie erfolgreich ihnen das gelang, zeigt eine Karte der Bombentreffer der Inneren Stadt: Rund um den Dom liegt eine Perlenkette von Einschlägen. Den Dom selbst traf keine einzige Bombe. (Den Brand des riesigen Dachs, eines Meisterwerks gotischer Zimmermannskunst, löste der Funkenflug von den brennenden Grabenkaufhäusern aus.) Der Turm blieb unversehrt und gilt nach wie vor als das „schönste Minarett der Christenheit“.

Die „Torre del Mangia“ in Siena

Von den Türmen der Toskana ist er der stolzeste. Obwohl er an einer der niedrigsten Stellen der Stadt errichtet wurde, überragt er alle anderen Türme der Stadt. Die Ähnlichkeit mit dem Turm des Palazzo Vecchio in Florenz ist kein Zufall: Bis in die Antike zurück führt die Rivalität zwischen Florenz und Siena, dem etruskischen Saiena. Ihren Höhepunkt erreichte diese Erbfeindschaft in den fortwährenden Fehden ghibellinischer Sienesen und guelfischer Florentiner. 1314 krönten die Bürger der Arnostadt den monolithischen Block ihrer Rathausfestung mit einem zinnenbewehrten, 300 Fuß hohen Turm. So weit waren die stolzen Sienesen noch nicht. Dreizehn Jahre hatten sie zwar an ihrem wesentlich eleganteren Palazzo Publico gebaut, aber weitere 24 sollten vergehen, bis den Florentinern mit einem ungeheuren Turmprojekt geantwortet wurde: ein 333 Fuß (102 m) hoher Turm, höher und schlanker als der der Florentiner.

Nicht weniger als acht Architekten planten den gigantischen Menhir. Als die Stadtregierung das kühne Projekt zum ersten Mal sah, wollte sie nicht glauben, daß ein Bauwerk dieser Höhe werde halten können, die Künstler mußten beteuern, daß er in Ewigkeit stehen werde. Erst unter der Abgabe schriftlicher Ehrenworte, der Turm werde nicht einstürzen, wurden die Baumeister mit der Errichtung der Torre beauftragt. Das Ehrenwort wurde nicht gebrochen, der Turm, in elf Jahren hochgezogen, ist inzwischen 640 Jahre alt und denkt nicht daran einzustürzen. Seinen Namen bekam er vom Glöckner „Mangiaguadagni“, der auf ihm mit einem Hammer die Stunden schlug. Die große Glocke von 1666 ist der Maria Assunta geweiht und wird im Volksmund „Sunto“ genannt.

Zweimal im Jahr bewacht der Mangiaturm das wohl berühmteste Pferderennen der Welt, den Palio, der in seinem Schatten auf der muschelförmigen Piazza del Campo ausgetragen wird.

Der große Stupa in Rangun

Der Bau der Swedagon-Pagode im burmesischen Rangun geht nach der Legende auf Siddharta Gautama, wie Buddha mit richtigem Namen hieß, zurück. Schon im elften Jahrhundert hatte die Riesenglocke eine Höhe von 90 Metern, immerhin die Höhe des babylonischen Turms, erreicht. Der Ursprung der Stupas geht bis in älteste Zeiten zurück, vorerst waren sie primitive Grabhügel, die, immer reicher und kostbarer, meist über Reliquien des Buddha errichtet wurden. Das sanskritische Wort „stupa“ entstammt der indoeuropäischen Sprach-Ursuppe; selbst in den entferntesten Gegenden Europas taucht das Wort auf. Es reicht vom altisländischen „stupa“- „emporragen“ – bis zum englischen Wort „steep“ für „steil“, auch unsere Worte „steif“ für „emporragend“ und die „Stufe“, die ja auch „nach oben“ führt, sind also mit den Türmen Buddhas verwandt.

Die Kostbarkeit der Swedagon-Pagode als religiöses Heiligtum kann nicht festgestellt werden, der Wert ihrer 8688 Goldplatten soll jedoch den der Bank von England übersteigen. Die Spitze des Stupa ist mit 5448 Diamanten belegt, 2317 Rubinen, ungezählten Saphiren und Topasen. Den Gipfel krönt ein zehn Meter hoher Schirm, dem Sonnenschirm des Papstes vergleichbar, an dessen 7 vergoldeten Stangen 1065 goldene und 420 silberne Glocken hängen. An der Spitze des Schirms wiederum ist ein riesiger Smaragd angebracht, der die letzten und ersten Sonnenstrahlen einfängt.

Der Salzturm von Aussee

Man schreibt das Jahr 1495, Christoforo Colombos Entdeckung des falschen Indiens liegt erst drei Winter zurück, Maximilian I. ist zwar deutscher König, aber noch nicht Kaiser, da stoßen die Spaten dreier Salinenarbeiter auf eine versunkene Welt.

An der uralten Paßstraße, die vom Pötschen, einem kleinen Sattel zwischen Oberösterreich und der Steiermark, nach der prosperierenden Salzstadt Aussee führt, läßt Hans Herzheimer die Fundamente für einen Stadel ausheben. Herzheimer ist Salzverweser, im besten Mannesalter, der mächtigste und ideenreichste Mann des Tales. Der von seinen Arbeitern herbeigerufene Herzheimer merkt schnell, daß die Steinmauern, die sechzehn Fuß in die Tiefe führen, mehr getragen haben müssen als ein schlichtes Bauernhaus. Die römischen Inschriften und einige Reliefsteine sind in einer Sprache geschrieben, die selbst dem des Lateinischen kundigen Herzheimer unverständlich bleiben. Die geheimnisvolle Entdeckung soll sein ganzes Leben verändern. – Die Ausgrabung wird vorerst mit einem riesigen Stadeldach überdeckt und geheimgehalten.

Obwohl ihn seine Geschäfte als Berater von Friedrich III. und als Kriegsgefährte des jungen Maximilian mehr als beanspruchen, keimt ein Plan von utopischen Dimensionen. Bei den auf seinen Gründen ausgegrabenen Mauern, so schließt er nach Gesprächen mit Dombaumeistern, Ingenieuren und humanistischen Gelehrten, denen er sein Geheimnis nicht enthüllt, müsse es sich um die Fundamente eines gewaltigen – aus welchen Gründen auch immer – nicht gebauten keltisch/römischen Turms handeln.

Seine Frau Margarethe hat ihm statt eines Stammhalters elf Töchter geboren, die er – noch immer ohne Sohn, aber inzwischen zu einem frühkapitalistischen Finanzmagnaten fuggerschen Ausmaßes geworden – in die besten Häuser Österreichs vermählt.

Herzheimer finanziert mit den Erträgen seiner Bergwerke vorerst die erfolglosen Kriegsunternehmungen seines Ritterfreundes Maximilian; der Gedanke, keinen Sohn in die Welt gesetzt zu haben, läßt den inzwischen menschenscheuen Eremiten immer mehr Geldmittel in sein Turmprojekt umleiten. Immer neue Entwürfe eines über 150 Meter hohen, das gesamte Wissen seiner Zeit enthaltenden Turms fertigt er an. Eine astronomische Uhr gibt er in Auftrag, riesige Mengen von Elfenbein, Zirbenholz, ja selbst Gold hortet er in seiner kleinen Stadtburg, und er läßt Dutzende marmorne Säulen anfertigen.

Als Herzheimer 1532 als verarmter Greis stirbt, hinterläßt der „Howard Hughes“ der beginnenden Neuzeit ein niemandem zugängliches Chaos an Entwürfen und Berechnungen. Sein Erbe wird in alle Winde zerstreut. Der Turmstumpf, von dem schon sieben Meter stehen, wird im Laufe der nächsten zwei Jahrhunderte als Steinbruch verwendet und fast ganz abgetragen. Auf dem Hügel, den es heute noch gibt, wird später der Dichter Nikolaus Lenau sitzen, ihn, ohne den Grund zu kennen, als bevorzugten Ort aufsuchen, um seinen Weltschmerz zu kurieren.

Das Blut Herzheimers, der so gerne einen Sohn gehabt hätte, trugen seine elf Töchter indes in die vornehmsten Familien. Es rauscht in den Adern der Trauttmansdorff, Schwarzenberg, Thurn und Harrach.

Der Pharos von Alexandria

Für die Griechen und Römer der Antike war der Turmbau kein Thema von besonderer architektonischer Bedeutung. Ihre Türme waren Wachtürme, die, wenn überhaupt, kaum die Höhe der Festungsmauern überstiegen. Mit der Idee des Turms wurde ein Grieche allerdings im biblischen Babylon infiziert: Der wiedererrichtete babylonische Turm sollte Alexander des Großen neue Reichshauptstadt zum Mittelpunkt der Welt machen.

Den in Babylon nicht durchgeführten Plan trug Sostratos, Alexanders Generaladjunkt, nach dessen Tod Satrap, nach Ägypten.

Auf der kleinen Insel Pharos, die Alexandria, der ersten Gründung Alexanders, vorgelagert ist, ließen Ptolmäus I. und sein Nachfolger Ptolmäus II. eines der Weltwunder der Antike errichten. Eine 340 Meter im Quadrat messende Terrasse sollte das ungeheure Gewicht aufnehmen und der gigantische Steinturm in drei übereinander sich erhebenden Türmen gebaut werden. Ein viereckiges, 70 Meter hohes Grundgeschoß trug einen 38 Meter hohen zweiten Turm, dem eine runde Spitze aufgesetzt war: Deren kegelförmiges Dach trug eine Statue des Meeresgottes Poseidon, nach anderen Bericht eine des Zeus.

Die Fassade des Pharos war mit blendend weißen Marmorplatten verkleidet, seine Höhe überstieg mit mehr als 140 Metern die eines anderen Weltwunders in nächster Nähe: der Pyramiden von Gizeh, mehr als 2000 Jahre vor ihm von ägyptischen Steinmetzen errichtet. Das Leuchtfeuer in seiner Spitze ist vermutlich erst 400 Jahre nach seiner Erbauung eingerichtet worden.

Als der Wunderturm 1326 bei einem Erdbeben einstürzte, hatte er 1606 Jahre gestanden und war nicht nur Vorbild der islamischen Minarette: Die Dombaumeister des christlichen Abendlandes hatten das Wissen der Alexandriner Bauhütte in ihren geheimen Logen über Jahrhunderte weitergegeben.

Ein Beweis dafür ist der Gipfel gotischer Turmbaukunst, der Wiener Stephansturm: Er ist bis in kleine Details der mit gotischem Vokabular neuerbaute Pharos.

Welche Kontinuität über Kontinente und Jahrtausende!

Aus den Resten des eingestürzten Leuchtturms wurde 1480 ein Fort gebaut, das bis auf wenige Änderungen heute noch zu besichtigen ist.

Frank Lloyd Wright’s One Mile High Tower

„Ein Schwert mit einem Griff, so breit wie die Hand, fest im Boden verankert, mit der Klinge nach oben gerichtet … Würde mein Entwurf kunstgerecht ausgeführt, stünde das Gebäude länger als die Pyramiden…“

Als Frank Lloyd Wright 1956 sein spektakuläres Zukunftsprojekt eines über 1600 (!) Meter hohen, außerordentlich spitz zusammenlaufenden Turms vorstellte, befand er sich selbst schon längst im Olymp der Architektur. Warum das Projekt nicht verwirklicht wurde – technisch war es durchaus möglich – bleibt ebenso rätselhaft wie die Tatsache, daß einer der schärfsten Kritiker von Hochhäusern eine Nadel von solch gewaltiger Höhe geplant hatte.

Das turmartige Riesengelände, das mehr als viermal so hoch gewesen wäre wie das zu seiner Zeit absolut höchste, das berühmte Empire State Building, hätte nach den Vorstellungen seines Schöpfers vorwiegend Wohnzwecken dienen sollen.

Eines ist sicher: Wäre er gebaut worden, der „Illinois Mile High“ wäre auf jeden Fall von allen Türmen der schönste geworden. Und viele hätten ihn gesehen: Der (im wirklichen Sinn) Wolkenkratzer wäre noch in unglaublichen 173 km Entfernung sichtbar gewesen. Den noch immer offenen Wettstreit um der Welt höchstes Gebäude hätte Chicago damals wohl für ewige Zeiten für sich entschieden.